*

*

Je suis professeure de lettres dans un lycée général d’Île de France depuis ce mois de septembre 2017. Dès la première semaine, j’ai instauré un atelier d’écriture avec mes classes de Seconde générale et de Première technologique ST2S, lors des heures de cours en modules (17 à 18 élèves par groupe).

Ma principale source d’inspiration pour l’esprit qui préside à cet atelier fut une expérience d’atelier d’écriture que je vécus une fois aux Compagnons de la nuit, une association d’accueil du soir de personnes sans abri. Régulièrement, dans sa grande salle en sous-sol d’un immeuble du cinquième arrondissement de Paris, cette association organisait un atelier d’écriture où étaient conviés aussi bien des gens vivant dans la rue que des habitants du quartier. J’étais à ce moment-là moi-même bénévole dans une autre association d’accueil de personnes sans domicile fixe et j’avais l’intention d’y proposer aussi un atelier d’écriture (les responsables de cette association catholique ayant accueilli favorablement mon idée… la confièrent aussitôt à un homme – qui proposa une formule d’atelier classique, et de peu d’intérêt – je quittai l’association).

Aux Compagnons de la nuit, la formule était simplissime. Le responsable de l’atelier proposa à la vingtaine de personnes présentes (dont j’étais, donc), un sujet ainsi formulé : « Allo ? » Nous étions assis sur des chaises autour d’une table, muni d’une feuille de papier et d’un stylo. Chacun, chacune, habitant.e avec ou sans toit, se mit à écrire. Et quand tout le monde eut terminé, chacun.e lut son texte. Chaque lecture était suivie d’un applaudissement sobre, aucun commentaire n’était fait. Les textes écrits par les personnes sans abri avaient souvent une force poétique inouïe. Il y eut parfois des larmes, mais sans aucun pathos. Ce qui se passait était extrêmement intense, d’humanité, de partage, de communion.

L’atelier que j’ai mis en place s’inspire de cette simplicité et de cette humanité, et les recherche. Je l’ai adapté à des classes de lycéens en proposant des sujets également très ouverts mais en lien avec ce que nous étudions parallèlement dans les cours de littérature. Les élèves disposent les tables en U, j’écris le sujet au tableau. Comme nous avons peu de temps devant nous (à peine 55 minutes entre deux sonneries), je joue justement sur la pression, l’urgence. Il leur faut en général une dizaine de minutes pour s’installer puis se mettre au travail. Je comprends et j’accepte parfaitement ce temps qu’il faut laisser à ce qu’on appelle « l’angoisse de la page blanche ». Au tout début, les élèves protestaient fortement contre la consigne, contre ce genre d’exercice auquel ils n’étaient pas habitués et qui les mettait en danger. Je laissais leur inquiétude s’exprimer tout en restant tranquillement ferme : il allait falloir le faire. Venait alors le moment où ils se jetaient à l’eau. L’écriture venait, dans le silence et l’intensité du moment. Les protestations ont disparu lors des séances suivantes, mais le processus demeure le même. Le temps de libération du verbe est une libération. Au bout d’une vingtaine de minutes, nous passons à la lecture des textes. Même les plus timides, les plus taiseux, ou les moins adroits avec les mots, s’y livrent avec bonheur. Les toutes premières craintes, les hontes ont disparu. J’ai expliqué qu’il s’agit ici d’un atelier d’écriture personnelle et non scolaire (même si finalement je donne une note au bout de quatre ateliers, car les élèves sont trop habitués au système de notes pour pouvoir s’en passer). Personne ne doit juger ni commenter, seulement écouter – puis applaudir discrètement afin de remercier l’auteur de sa lecture. J’ai expliqué aussi que nous étions là dans la littérature, et qu’il n’y avait donc ni censure ni interdit, à part l’interdiction de ne pas écrire quelque chose qui ne soit pas, dans l’esprit, de l’ordre de la littérature. L’écoute des uns par les autres est excellente, surtout avec les élèves de Première, un peu plus mûrs.

Ce qui jaillit d’un tel dispositif d’écriture est très profond. Même si l’expression peut en être maladroite, des expressions de soi rejoignant l’universel humain de toujours et de partout surgissent sur le papier à travers de petites fictions ou de brefs textes de réflexion. Tour à tour poétiques, tragiques, humoristiques, ces textes produits individuellement puis partagés oralement, donnés et reçus, font expérimenter aux élèves le sens de la littérature, tel qu’il existe depuis ce qu’on appelle l’homme préhistorique : l’humain.

Les élèves sortent calmes et profondément satisfaits de ces ateliers. La plupart d’entre eux les réclament, dans les périodes où nous n’en faisons pas. Certains furent particulièrement intenses, le groupe en larmes pendant le temps des lectures, et se disant soudé après l’expérience (refusant même de quitter la salle avant que tout le monde ait lu son texte, un vendredi à 17h25 alors que la sonnerie de départ avait retenti). Chaque atelier est différent, mais l’esprit en est généralement celui d’un grand calme, d’une paix d’autant plus sensible quand les textes sont eux-mêmes « sensibles ». L’attitude du professeur est essentielle : il faut dégager soi-même un grand calme, une paix intérieure, une détermination douce, être présent à la demande et s’effacer quand il le faut. Cela ne peut se réaliser qu’en accord avec la politique générale de ses cours, de son attitude dans l’ensemble des cours.

Voici quelques-uns des sujets proposés lors de ces ateliers :

« Un loup sans forêt. Racontez. »

« … par une petite porte dans ma chambre que je n’avais jamais vue, je découvris… »

« 1) Chacun de nous est marqué par le mode de pensée dans lequel il a été élevé. 2) Malgré cela, nous pouvons réfléchir par nous-mêmes. Donnez des exemples pour les deux cas. »

« Une rencontre particulière. Racontez. »

« Le rêve peut être une façon : 1) de fuir la réalité ; 2) d’enrichir la réalité intérieure. Donnez des exemples argumentés pour les deux cas. »

« La littérature sert : 1) à faire découvrir des réalités qu’on ne connaissait pas ; 2) à faire réfléchir. Donnez des exemples pour les deux cas. »

« Racontez un moment particulier » (Ce sujet a été donné pour un atelier réalisé entièrement à l’oral, sans passage préalable par l’écriture).

« La Brindille [nom de la rivière au bord de laquelle l’enfant a été violée et assassinée dans le conte de Maupassant étudié parallèlement, La petite Roque] a tout vu. Écrivez le flux de ses pensées, son désir de justice après le meurtre. »

Après lecture en commun, les élèves se relayant, de la scène où Tartuffe tente de séduire la femme de son meilleur ami : « Réécrivez, à deux, cette scène de séduction hypocrite et inappropriée en langage sms (échange de textos) ».

« Qu’est-ce que, selon vous, le courage de la vérité ? Donnez des exemples. »

« Écrivez le monologue du Pauvre après sa rencontre avec Dom Juan ».

*

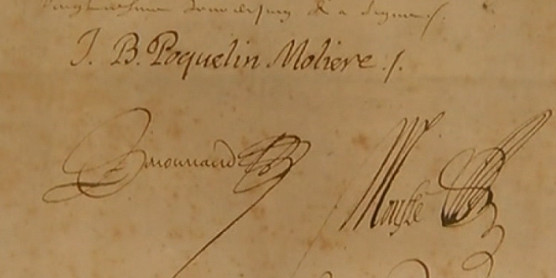

Hier, après être revenue sur L’homme qui plantait des arbres puis leur avoir passé et commenté Le vieil homme et la mer, j’ai dit à mes douze élèves de Seconde (ceux qui ne sont pas partis en classe de ski) que j’étais écrivaine et qu’ils pouvaient me poser des questions. Nous y avons passé une petite heure, puis l’un d’eux m’a demandé un autographe… sur son exemplaire de Dom Juan. Voilà qui m’a plu, c’était mêler un peu de mon sang à celui de Molière. Vivent les noces !

Hier, après être revenue sur L’homme qui plantait des arbres puis leur avoir passé et commenté Le vieil homme et la mer, j’ai dit à mes douze élèves de Seconde (ceux qui ne sont pas partis en classe de ski) que j’étais écrivaine et qu’ils pouvaient me poser des questions. Nous y avons passé une petite heure, puis l’un d’eux m’a demandé un autographe… sur son exemplaire de Dom Juan. Voilà qui m’a plu, c’était mêler un peu de mon sang à celui de Molière. Vivent les noces !

hier et aujourd’hui à Paris 5e, photos Alina Reyes

hier et aujourd’hui à Paris 5e, photos Alina Reyes

et en rentrant, un reflet dans une vitre de la fac

et en rentrant, un reflet dans une vitre de la fac

*

* cet après-midi au jardin des Plantes, photos Alina Reyes

cet après-midi au jardin des Plantes, photos Alina Reyes

aujourd’hui sous la pluie à Paris 5e, photos Alina Reyes

aujourd’hui sous la pluie à Paris 5e, photos Alina Reyes

*

*

*

*