*

*

Dès le début de l’année, j’ai instauré des ateliers d’écriture avec mes deux classes, presque chaque semaine pendant les heures en modules. Mon but était non de leur apprendre à écrire, mais de libérer leur parole, leur pensée, leur esprit – comme un échauffement pour leur intelligence. Je me suis inspirée, pour mettre au point ces ateliers, d’une expérience que j’ai vécue il y a quelques années aux Compagnons de la nuit, une association qui reçoit des personnes sans abri le soir pour leur permettre d’échanger autour de jeux de société, simples conversations ou diverses activités dont, régulièrement, des ateliers d’écriture. J’ai retenu de cette expérience la puissante expression qu’elle libérait parmi les participant.e.s, individuellement et collectivement (contrairement à d’autres ateliers d’écriture, plus classiques, auquel j’assistai ailleurs). Et je l’ai adaptée à mes classes en demi-groupes en m’attachant prioritairement à créer un climat d’humanité propice à la réussite de cet exercice difficile mais très fructueux.

Je demande aux élèves de disposer la classe en U, un U presque fermé par ma table, afin que nous formions un cercle ouvert. J’écris le sujet, souvent très simple et toujours très ouvert, au tableau. Le cours durant une cinquantaine de minutes est partagé en deux temps : celui de l’écriture, puis pendant les vingt dernières minutes, celui de la lecture à haute voix de chaque texte par chaque auteur.

La première fois, les élèves ont protesté vivement contre ce que je leur demandais de faire : jamais, disaient-ils, ils n’arriveraient à écrire un texte en si peu de temps ; et surtout, ils ne voudraient pas lire ce qu’ils auraient écrit devant les autres. Les protestations ont duré dix minutes, durant lesquelles j’ai attendu calmement leur acceptation, en les encourageant sans reproches ; puis ils se sont mis au travail, le silence s’est fait et tout s’est parfaitement déroulé. Par la suite, ils ont beaucoup goûté ces ateliers, m’en réclamant les semaines où nous n’en faisions pas. Ces ateliers anéantissent les hontes et libèrent la parole tant à l’oral qu’à l’écrit. La nécessaire rapidité d’exécution est un atout pour la libération de cette parole, qui surgit à la fois dans l’urgence et dans la discipline consenties, appréciées.

La réussite de ces ateliers repose sur la disposition humaine que l’enseignant.e doit installer. Il lui faut être dans un état de grande paix. Écrivaine, je n’ignore pas le phénomène dit d’angoisse de la page blanche. Je respecte donc ce temps nécessaire pour parvenir à se lancer dans le travail. Les cinq ou dix premières minutes, les élèves manifestent leur inquiétude par des questions, des bavardages, toutes sortes d’évitements. Je circule parmi eux, au milieu du U, donnant réponses aux questions et encouragements. Puis je retourne à ma table, devant laquelle je reste debout, à la fois présente et discrète, et ils se jettent à l’eau : presque toujours dans un immense calme, ils écrivent pendant le temps qu’il leur reste, une vingtaine de minutes, jusqu’au moment où je signale que le moment est venu de passer à l’étape de la lecture. Tant pis si le texte n’est pas achevé : la règle est que chacun lise ce qu’il a pu faire, que tous écoutent, et que tous (y compris l’enseignant.e) applaudissent discrètement à la fin de chaque lecture, pour remercier l’auteur.e de sa lecture (non pour applaudir le texte lui-même – la règle précise que nous ne sommes pas là pour juger).

Ainsi même ceux et celles qui redoutaient le plus l’épreuve de la lecture publique en viennent à apprécier vivement ce moment. Même sans savoir écrire « correctement », même avec des passés simples épouvantables (car même s’ils le connaissent mal le passé simple les séduit) les uns et les autres parviennent à émouvoir, ou à faire rire, ou à impressionner, à faire réfléchir, à surprendre… Le principe est très gratifiant pour chaque auteur.e mais aussi pour l’ensemble du groupe, qui apprécie de s’écouter dans la réciprocité. Quand je demande qui veut commencer, plusieurs mains se lèvent, et parmi les plus enthousiastes on peut compter nombre d’élèves parmi les moins « forts » en français. Ensuite on lit généralement les uns à la suite des autres, sans perdre de temps, dans un sens ou dans l’autre du cercle. Je n’ai quasiment rien à dire, ils connaissent le principe et l’appliquent tout seuls. Écrits dans ces conditions, les textes sont souvent puissants, malgré les maladresses ; et c’est ce qui donne un sentiment de profonde satisfaction à leurs auteur.e.s. Spontanément les élèves transposent dans de petites fictions ou de brèves réflexions les grandes questions éternelles de la littérature, violence, mort, amour… et débrident leur imagination et leur pensée. Tout en libérant leur esprit, cet exercice leur permet de comprendre l’essence profonde de la littérature, un bien commun à toute l’humanité dont ils font eux aussi, le temps d’un atelier, un bien commun, qui les rapproche les uns des autres et développe empathie, tolérance, respect.

*

*

Les sujets peuvent appeler soit à la fiction, soit à la réflexion. Une fois, l’atelier s’est déroulé entièrement à l’oral. Les élèves ont été appelés à réfléchir une dizaine de minutes à une petite histoire (fiction inspirée ou non d’une histoire vraie) qu’ils pourraient raconter, puis à se lever tour à tour et à la raconter à l’assemblée (avec la classe de Première technologique, cette séance a été particulièrement intense, beaucoup d’élèves ayant raconté, sous forme de fiction, des moments très durs inspirés de malheurs vécus – cela ne leur avait pas été demandé, ils ont voulu le faire et ont même tenu à rester après la fin de l’heure, un vendredi à 17h30, afin que tous aient le temps de s’exprimer, dans un moment de grande communion). Une autre fois, après visionnage de calligraphies et de peintures associant lettres et dessin, il a été demandé de réaliser un travail liant écriture et dessin, afin de prendre conscience de l’importance de la « belle écriture », et qu’écrire doit être un acte appliqué.

Fréquemment revient la question : est-ce qu’on peut dire tout ce qu’on veut ? La réponse est oui, nous sommes là pour la littérature, il n’y a donc pas de censure, la seule interdiction est de ne pas essayer de faire vraiment de la littérature, de ne pas essayer de faire « au mieux », quels que soient le registre et la forme adoptés. La séance ne comprend aucun cours, aucune critique, aucune correction. Les textes me sont donnés à la fin, et l’ensemble est commenté lors d’un cours normal la semaine suivante, de façon cette fois détachée, quand je les leur rends (fautes corrigées) après y avoir relevé des points communs ou singuliers et mis en évidence telle ou telle question qu’ils soulèvent : nous en discutons en classe pendant une dizaine ou une quinzaine de minutes, avant de passer au cours normal, à l’étude et à l’analyse de textes au programme, etc.

Les sujets proposés sont toujours en lien avec le reste du travail fait en classe, avec les textes étudiés en classe, ou avec la « citation du jour » (je débute souvent mes cours par une citation soigneusement choisie, sur laquelle nous rebondirons au cours de nos réflexions sur les textes, tout au long du trimestre ou de l’année). Sujets donnés :

« Un loup sans forêt. Racontez. » (La semaine précédente, avait été donnée en classe la citation suivante, de la poétesse tzigane Papuzsa : « Le talent sans instruction est comme un loup sans forêt »).

« … par une petite porte dans ma chambre que je n’avais jamais vue, je découvris… »

« 1) Chacun de nous est marqué par le mode de pensée dans lequel il a été élevé. 2) Malgré cela, nous pouvons réfléchir par nous-mêmes. Donnez des exemples pour les deux cas. »

« Une rencontre particulière. Racontez. »

« Le rêve peut être une façon : 1) de fuir la réalité ; 2) d’enrichir la réalité intérieure. Donnez des exemples argumentés pour les deux cas. » (Les élèves ont pris conscience avec cette question de ce que pouvait bien vouloir dire « réalité intérieure »).

« La littérature sert : 1) à faire découvrir des réalités qu’on ne connaissait pas ; 2) à faire réfléchir. Donnez des exemples pour les deux cas. »

« Racontez un moment particulier » (Ce sujet a été donné pour un atelier réalisé entièrement à l’oral, sans passage préalable par l’écriture).

« La Brindille [nom de la rivière au bord de laquelle l’enfant a été violée et assassinée dans le conte de Maupassant étudié parallèlement, La petite Roque] a tout vu. Écrivez le flux de ses pensées, son désir de justice après le meurtre. »

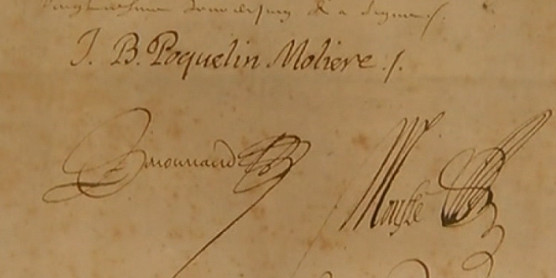

« Écrivez en langage sms un dialogue de séduction inappropriée comme dans le Tartuffe de Molière » (travail donné à faire deux par deux, après lecture à voix haute, par les élèves du demi-groupe qui se relaient, de la scène correspondante dans Molière).

« Écrivez le monologue du Pauvre après sa rencontre avec Dom Juan » (scène précédemment étudiée en cours).

l’autre jour au Jardin des Plantes à Paris, photos Alina Reyes

l’autre jour au Jardin des Plantes à Paris, photos Alina Reyes

*

– Thèmes développés par les élèves de Seconde en réponse au sujet « Un loup sans forêt. Racontez » :

Un enfant sans parents ; un loup en ville (ou en cage, ou sur un parking, ou au zoo) ; un loup dont la forêt a brûlé ; un loup dans une décharge, y trouvant un bébé ; une créature blessée dans la forêt la nuit ; un loup face à une star ; un loup face à un engin métallique ; un loup face à l’océan ; un humain sans racines ; un loup domestiqué ; Paris sans tour Eiffel ; un loup errant ; un être à la rue ; un loup qui s’enfuit pour retrouver sa liberté ; un loup humain ; un loup trouvant sa louve après un incendie ; un loup errant et mourant dans la ville après que sa forêt a été rasée ; un loup et des voitures ; un être vivant sans vie ; un loup suicidé ; un loup sur les routes en Amérique du Sud ; un loup qui finit noyé ; un loup solitaire à la recherche d’une forêt dans la neige ; un homme sans maison ; un loup blanc qui semble un intrus parmi les loups sombres ; un loup impossible sans forêt ; un loup sans Chaperon rouge ; un loup étranger dans un nouveau pays.

– Thèmes développés par les élèves de Seconde en réponse au sujet « … par une petite porte dans ma chambre que je n’avais jamais vue, je découvris… » :

Un mur ; un tunnel ; un enfant-loup ; des proches décédés ; l’espace, en apesanteur ; des dizaines de kilos de cocaïne ; une bibliothèque et des objets précieux ; un jardin d’Éden et une porte qui apparaît et disparaît ; un monde presque parfait, infini ; une fontaine à vœux ; un bébé licorne inquiétant ; un endroit de terreur, un bunker nazi ; un monde magique ; une caverne d’Ali Baba ; un paradis souterrain ; des parents morts et des enfants pas encore nés, le passé et le futur ; une mère en sang et une petite fille sage ; l’enfance et le passé revenus ; le meurtre d’une enfant ; un homme avec un couteau plein de sang ; un stade de foot ; des pièces pleines de nourritures, de vêtements, d’argent ; un monde d’animaux ; un petit garçon ; une sœur jumelle ; une succession d’escaliers et de portes ; l’absence comme seul habitant ; une petite fée morte ; une boucherie humaine ; un cycle infini de chute ; une obscurité infinie ; une chambre inversée, plafond en bas.

– Thèmes développés par les élèves de Première ST2S en réponse au sujet « 1) Chacun de nous est marqué par le mode de pensée dans lequel il a été élevé. 2) Malgré cela, nous pouvons réfléchir par nous-mêmes. Donnez des exemples pour les deux cas » :

Beaucoup de réflexions sur l’inégalité des droits entre les hommes et les femmes qui règne dans la plupart des modes de pensée ; des exemples intéressants sur les différences culturelles et religieuses, les règles de vie, les façons de manger, de se vêtir, les différences linguistiques etc. ; des réflexions sur les différences de modes de pensée au sein d’une même culture générale entre les classes sociales ; des réflexions sur les différences de modes de pensée induits par les régimes politiques, comme par exemple l’antisémitisme par le nazisme ; des réflexions sur les différences de modes de pensée dans les questions sociétales, par exemple à propos des relations amoureuses, du cannabis, de la technologie ; des réflexions sur les différences de modes de pensée induits par l’Histoire, d’un siècle à l’autre ou d’une génération à l’autre ; des réflexions sur les différences de modes de pensée selon les familles, leur histoire personnelle ; enfin des réflexions sur le fait que nous pouvons apprendre à penser par nous-mêmes en grandissant, par des rencontres et par notre propre expérience et notre propre conscience, qui n’appartient qu’à nous.

*

aujourd’hui à Paris 5e, photos Alina Reyes

aujourd’hui à Paris 5e, photos Alina Reyes

*

*

Hier, après être revenue sur

Hier, après être revenue sur

hier et aujourd’hui à Paris 5e, photos Alina Reyes

hier et aujourd’hui à Paris 5e, photos Alina Reyes