*

Retrouvant dans ma bibliothèque une revue Esprit d’octobre 2006, j’y lis trois textes très intéressants d’Abdelwahab Meddeb. Trois « contre-prêches », issus d’un recueil éponyme paru au Seuil la même année. L’un sur L’épreuve des juifs, le deuxième sur L’Islam et la mer, le troisième sur L’imamat des femmes.

Dans le premier de ces brefs essais, Abdelwahab Meddeb commence par établir la distinction entre l’antijudaïsme musulman traditionnel et l’antisémitisme d’origine européenne, qui a essaimé aujourd’hui en terres d’islam. L’antijudaïsme islamique originel est fondé sur une opposition religieuse, qui « a abouti au massacre des juifs à Médine, sous la conduite même du Prophète ». Alors que le « délire » de « l’antisémitisme, lui, est fondé sur l’idée du complot fomenté par les juifs pour parvenir au commandement du monde. »

L’antijudaïsme traditionnel, rappelle Meddeb, « assimilait les juifs à ceux qui ont encouru la colère divine pour avoir désobéi à Dieu et pour avoir manipulé les Écritures qu’il avait révélées à leurs prophètes ». Meddeb convie « l’islam à épurer le contentieux traditionnel en reconnaissant sa dette biblique, (…) en admettant la légitimité théologique et historique du judaïsme ». Ajoutons que cette question demeure très sensible également quant au rapport de l’islam aux chrétiens, également accusés d’avoir falsifié les Écritures et d’avoir désobéi à Dieu. Cela en raison d’un contresens total sur la parole de Dieu révélée dans le Coran. Il faut comprendre et admettre que même le Prophète peut ne pas toujours saisir pleinement le sens de la parole qui lui est transmise. Ne pas l’admettre serait nier que cette parole ne vient pas de lui mais de Dieu, ne pas l’admettre serait réduire un texte sacré, destiné à déployer l’océan de sa signification dans le temps, à une harangue de tribun, lisible au premier degré et destinée à servir des intérêts politiques immédiats. Si Dieu dans le Coran fustige la désobéissance de certains juifs et de certains chrétiens (car à d’autres, il rend hommage) et les accuse d’avoir dénaturé sa parole, ce n’est pas pour stigmatiser les juifs ni les chrétiens, mais pour avertir du danger spirituel que courent ceux qui font mentir la parole de Dieu, quelle que soit leur religion. Quant à la manipulation ou à la falsification des Écritures, elle s’opère chaque fois que quelqu’un, qu’il soit juif, chrétien, musulman ou autre, les interprète et les vit en fonction de ses propres intérêts ou des intérêts de son clan. Il ne s’agit pas là de falsification à la lettre, d’un complot pour remplacer tel mot ou tel passage des Écritures par tel ou tel autres mot ou passage, mais de quelque chose de beaucoup plus répandu et beaucoup plus pernicieux, qui consiste, sans changer quoi que ce soit aux textes, à leur faire dire ce qui contrevient à la Conscience, à la Vérité, à l’exigence du respect d’autrui imposé par la loi de l’Amour, qui est celle du Tout-Miséricordieux.

Dans la suite de son essai, Meddeb rappelle de nombreux, beaux et riches exemples de relations apaisées et même fructueuses entre juifs et musulmans à travers l’histoire, dans les domaines théologiques, culturels et aussi sociaux, en des siècles où les juifs persécutés ou chassés d’Europe pouvaient trouver refuge en terres d’islam. « Aussi n’est-il pas futile de rappeler, plus près de nous, que – malgré sa faible autorité sous le régime du protectorat – le bey de la régence de Tunis comme le sultan du Maroc ont protégé leurs sujets juifs en refusant d’exaucer les demandes pressantes de Vichy en vue de leur déportation. » Il faut restaurer la mémoire de cette convivance judéo-arabe, dit Meddeb, pour « rappeler que l’hostilité entre les deux « communautés » n’est pas une fatalité », tout en reconnaissant que le statut de dhimmi n’est plus acceptable de nos jours.

Et Meddeb conclut ce contre-prêche en rappelant la « lancinance tragique » de « l’épreuve palestinienne ». « Il faut l’avouer : les relations entre Juifs et Arabes se sont gâtées au moment où le recouvrement de la souveraineté juive a été assimilé à la prise d’une terre arabe ». Mais « la reconnaissance des Juifs par l’arabité et par l’Islam doit s’exprimer en faveur de sujets souverains, et non de seconde zone. Les questions politiques et militaires soulevées par le retour à la souveraineté des Juifs et la fondation de l’État d’Israël doivent être traitées en tenant compte de cette reconnaissance préalable, qui exige la mobilisation des énergies au plan théologique, éthique, historique, politique, sans occulter la spoliation palestinienne que cette souveraineté a induite. »

Le contre-prêche suivant traite de la « phobie maritime de l’Islam », en s’appuyant sur des ouvrages de Carl Schmitt (Terre et mer) et de Xavier de Planhol (L’Islam et la Mer). « Tant que le domaine de la domination, écrit Meddeb, a été celui de la terre et des mers fermées (où il est possible de maîtriser le contrôle des côtes), l’Islam a été performant. Il a pu entretenir la tradition des grandes routes de communication et l’enrichir. » L’Islam maîtrise ce qui concerne la propriété et les frontières. Or, dit Meddeb, « ce qui distingue la mer, c’est que juridiquement elle n’appartient à personne, elle est libre d’accès. La conquête de la mer est celle d’un espace disponible. C’est à travers les étapes de cette conquête que se confirme la domination occidentale. »

Un constat qui n’est pas sans lien avec l’essai suivant, sur l’imamat des femmes, où Meddeb cherche un chemin d’ouverture à travers la tradition – très majoritairement hostile à ce que des femmes puissent diriger la prière, mais non unanime cependant sur cette question. Meddeb le démontre en s’appuyant sur la tradition prophétique et aussi sur les écrits d’Averroès et d’Ibn Arabî. Aux indispensables subtilités philosophiques et métaphysiques qu’il expose comme bases de discernement, nous pouvons ajouter ce constat qu’à la réserve islamique envers la mer et l’aventure que représente la mer, correspond sa réserve envers les femmes, dont il veut garder le chemin enveloppé, voilé. Là aussi sans doute pouvons-nous reconnaître un frein à la marche dans le temps des peuples de cette grande religion (comme il en est aussi pour d’autres grandes religions, même si le voilement de leurs femmes est moins visible). Là aussi sans doute nous pouvons nous sentir appelés à mobiliser notre intelligence et notre cœur pour trouver pourquoi nous piétinons ou reculons, et où Dieu nous appelle, et par où il nous invite à y aller.

*

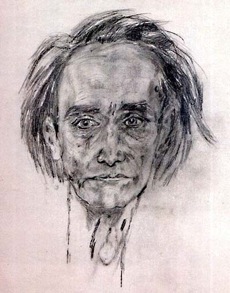

De quoi s’agit-il en vérité ? D’évider l’homme de l’homme. De la déshumanisation de l’homme par l’homme. « Nous creusons la fosse de Babel », écrivit Franz Kafka le 12 juin 1923. C’est la dernière page de son Journal. Les phrases immédiatement précédentes étaient : « Qu’est-ce que tu construis ? – Je veux creuser un souterrain. Il faut qu’un progrès ait lieu. Mon poste est trop élevé là-haut. » Il mourut avant de connaître le « progrès » de l’horreur qu’il constatait en marche, mais sa sœur Ottla n’est jamais revenue d’Auschwitz, où elle s’était portée volontaire pour accompagner un convoi d’enfants. Tel est le nulle part où entraînent les chemins de l’homme séparé, désincarné, déconscientisé, quand l’homme moderne se rêve transhumain, surhumain, alors qu’il ne devient que déshumain.

De quoi s’agit-il en vérité ? D’évider l’homme de l’homme. De la déshumanisation de l’homme par l’homme. « Nous creusons la fosse de Babel », écrivit Franz Kafka le 12 juin 1923. C’est la dernière page de son Journal. Les phrases immédiatement précédentes étaient : « Qu’est-ce que tu construis ? – Je veux creuser un souterrain. Il faut qu’un progrès ait lieu. Mon poste est trop élevé là-haut. » Il mourut avant de connaître le « progrès » de l’horreur qu’il constatait en marche, mais sa sœur Ottla n’est jamais revenue d’Auschwitz, où elle s’était portée volontaire pour accompagner un convoi d’enfants. Tel est le nulle part où entraînent les chemins de l’homme séparé, désincarné, déconscientisé, quand l’homme moderne se rêve transhumain, surhumain, alors qu’il ne devient que déshumain.

![franz-kafka1[2]](https://journal.alinareyes.net/wp-content/uploads/2013/08/franz-kafka12.jpg)