Interprétées, vécues par Glenn Gould, je les ai écoutées des dizaines de fois, elles ont, avec lui, grandement contribué à m’apprendre à écrire (ainsi que le fait d’avoir chanté dans des chœurs des œuvres de Bach, notamment : sa musique est vraiment une écriture). Je découvre ce soir, en passant à la cuisine où la radio était allumée, l’interprétation étonnante de Béatrice Rana, jeune pianiste. Fantastique, quoique j’aime que Bach soit joué sans pédale, sans romantisme, dans sa pureté éclatante. Et du coup je réécoute aussi et encore Gould. Et puis, sublime aussi, l’interprétation d’Alexandre Tharaud, passée sur Arte et qui ne restera plus en ligne que deux jours. À vous d’entendre ! Puis, pour prolonger le bonheur, je vous donne des passages d’un texte de Glenn Gould sur Bach, « le plus grand musicien qui ait jamais existé ».

https://youtu.be/IzDCzcyW7VE

*

« L’un des phénomènes les plus extraordinaires concernant le musicien le plus extraordinaire de l’histoire réside dans le fait que l’œuvre de cet homme, qui exerce aujourd’hui sur nous un attrait quasi magnétique, et à l’aune de laquelle on peut mesurer l’ensemble de la production musicale des deux derniers siècles, n’a eu absolument aucun effet ni sur les musiciens ni sur le public de son époque. »

Et Glenn Gould explique que ce n’était pas parce qu’il passait pour être en avance sur son temps, mais parce qu’il paraissait plutôt démodé. « De surcroît, ajoute-t-il, au fur et à mesure qu’il avançait en âge, Bach ne faisait aucun effort pour se réaligner sur l’esprit de son temps (…) Bach fut en vérité le plus grand non-conformiste de l’histoire de la musique, l’un des exemples suprêmes d’une conscience artistique indépendante qui se démarque du processus historique collectif. »

« Il est le seul artiste dont l’œuvre a servi de référence aux concepts diamétralement opposés d’artistes et d’esthéticiens de toutes époques. » Et Glenn Gould égrène ceux-là à qui Bach a servi de référence, chaque fois pour des raisons différentes : Mozart, Mendelssohn, les Victoriens, les post-wagnériens, les néo-classiques, les sérialistes, les musiciens de jazz… ainsi que l’homme religieux et l’agnostique.

« La musique de Bach, avec son flot éternellement ondulant de mouvement harmonique, avec ses gigantesques complications linéaires, semble décrire la condition perpétuellement transitoire, et comme en suspension, de l’homme. Dans la musique de Bach, on n’a pas à s’attendre à de grandes surprises ; on y trouve des moments extraordinaires, une plénitude technique invraisemblable, mais dans le déroulement de l’œuvre, il n’existe pas de moments qui soient dissociés de sa totalité, de moments dans lesquels cette totalité ne soit pas intégrée. Dans la musique de Bach, c’est la constance de l’événement, la ligne continue du développement, la certitude du mouvement, qui nous tiennent en haleine et qui nous submergent. »

(…) « Et l’une des qualités qui donnent à l’œuvre de Bach son caractère si extraordinairement poignant réside dans le fait qu’on a quasiment l’impression de le voir lutter pour contenir les limites de son incroyable imagination linéaire, afin de rester dans le cadre astreignant d’une harmonie totale en pleine expansion, et même de s’efforcer ainsi de la sauvegarder. Car Bach, en vieillissant, déploya et élargit toutes les prémisses fondamentales des débuts du Baroque, à savoir le conflit entre la raison naturelle et le monde de l’esprit, qui se traduit musicalement par une lutte entre le style instrumental et le style vocal, le conflit entre la sécularité décorative du Sud et l’austérité religieuse du Nord. Et à mesure qu’il approchait de la fin de sa vie, il écrivait d’une façon qui réalisait l’unité prodigieuse inspirée des deux forces opposées de ces styles musicaux, combinant l’agilité et l’ampleur du style instrumental, la simplicité et la pureté du style vocal. »

Glenn Gould, Chemins de traverse, textes de Glenn Gould sélectionnés et traduits par Bruno Monsaingeon, éd Fayard 2012. Les extraits que je donne sont issus d’un texte qu’il a écrit pour une émission de télévision passée sur CBC en 1962. J’ai visionné cette émission où Gould parlait de Bach et le jouait, il y a quelques années sur Youtube, mais je ne la trouve plus -peut-être réapparaîtra-t-elle un jour.

*

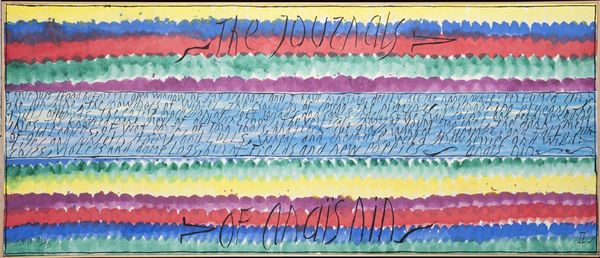

* Anaïs Nin

Anaïs Nin Dante

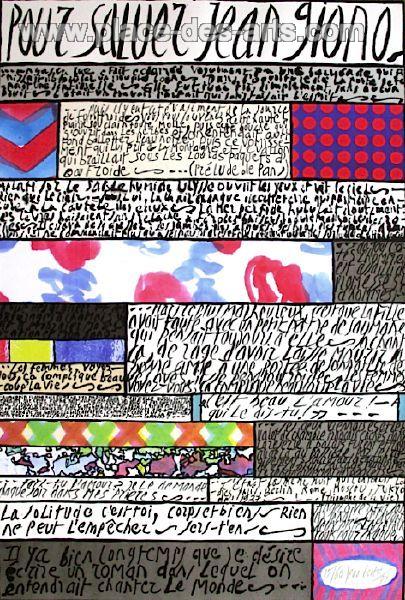

Dante Jean Giono

Jean Giono Apollinaire

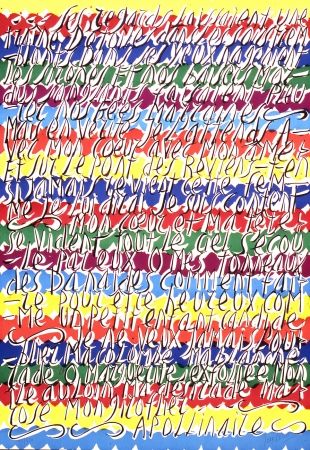

Apollinaire

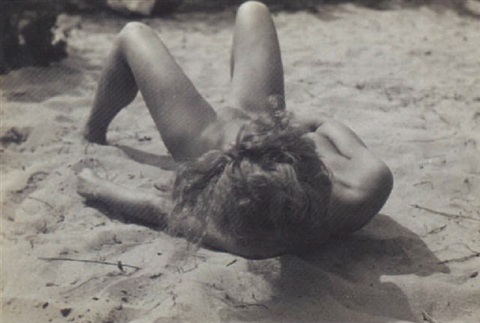

une de ses photos : Nu 28, Ile de Sylt (Vera Broïdo), 1931

une de ses photos : Nu 28, Ile de Sylt (Vera Broïdo), 1931