J’étais dans une énorme colère. Je me suis contenue autant que possible, mais il fallait bien que je dise ce qu’il fallait absolument dire. Notre formatrice, qui s’est présentée comme une agrégée avec vingt ans d’enseignement des lettres, nous faisait travailler depuis un bon moment dans le sens que je redoutais pour l’avoir vu partout sur les formulaires et les exemples de cours, de « séquences », donnés en ligne par les enseignants formés à cette criminelle méthode. Qui consiste à faire travailler les élèves pendants plusieurs semaines sur un corpus de textes pour aboutir à… repérer dans quels genres et registres il faut les classer. Jamais le sens des textes n’est abordé. Mais quand je leur en fais la remarque, ces gens sont étonnés, persuadés qu’ils sont d’avoir aidé les élèves à comprendre le texte. Il faut que je donne un exemple. Nous devions prévoir des séances d’étude de ce passage des Travailleurs de la mer :

« Ce qu’il éprouva en ce moment, c’est l’horreur indescriptible.

Quelque chose qui était mince, âpre, plat, glacé, gluant et vivant venait de se tordre dans l’ombre autour de son bras nu. Cela lui montait vers la poitrine. C’était la pression d’une courroie et la poussée d’une vrille. En moins d’une seconde, on ne sait quelle spirale lui avait envahi le poignet et le coude et touchait l’épaule. La pointe fouillait sous son aisselle.

Gilliatt se rejeta en arrière, mais put à peine remuer. Il était comme cloué. De sa main gauche restée libre il prit son couteau qu’il avait entre les dents, et de cette main, tenant le couteau, s’arc-bouta au rocher, avec un effort désespéré pour retirer son bras. Il ne réussit qu’à inquiéter un peu la ligature, qui se resserra. Elle était souple comme le cuir, solide comme l’acier, froide comme la nuit.

Une deuxième lanière, étroite et aiguë, sortit de la crevasse du roc. C’était comme une langue hors d’une gueule. Elle lécha épouvantablement le torse nu de Gilliatt, et tout à coup s’allongeant, démesurée et fine, elle s’appliqua sur sa peau et lui entoura tout le corps.

En même temps une souffrance inouïe, comparable à rien, soulevait les muscles crispés de Gilliatt. Il sentait dans sa peau des enfoncements ronds, horribles. Il lui semblait que d’innombrables lèvres, collées à sa chair, cherchaient à lui boire le sang.

Une troisième lanière ondoya hors du rocher, tâta Gilliatt, et lui fouetta les côtes comme une corde. Elle s’y fixa.

L’angoisse, à son paroxysme, est muette. Gilliatt ne jetait pas un cri. Il y avait assez de jour pour qu’il pût voir les repoussantes formes appliquées sur lui. Une quatrième ligature, celle-ci rapide comme une flèche, lui sauta autour du ventre et s’y enroula.

Impossible de couper ni d’arracher ces courroies visqueuses qui adhéraient étroitement au corps de Gilliatt et par quantité de points. Chacun de ces points était un foyer d’affreuse et bizarre douleur. C’était ce qu’on éprouverait si l’on se sentait avalé à la fois par une foule de bouches trop petites.

Un cinquième allongement jaillit du trou. Il se superposa aux autres et vint se replier sur le diaphragme de Gilliatt. La compression s’ajoutait à l’anxiété ; Gilliatt pouvait à peine respirer.

Ces lanières, pointues à leur extrémité, allaient s’élargissant comme des lames d’épée vers la poignée. Toutes les cinq appartenaient évidemment au même centre. Elles marchaient et rampaient sur Gilliatt. Il sentait se déplacer ces pressions obscures qui lui semblaient être des bouches.

Brusquement une large viscosité ronde et plate sortit de dessous la crevasse. C’était le centre ; les cinq lanières s’y rattachaient comme des rayons à un moyeu ; on distinguait au côté opposé de ce disque immonde le commencement de trois autres tentacules, restés sous l’enfoncement du rocher.

Au milieu de cette viscosité il y avait deux yeux qui regardaient.

Ces yeux voyaient Gilliatt.

Gilliatt reconnut la pieuvre. »

Moi aussi. Moi aussi, j’ai reconnu une autre sorte de pieuvre quand j’ai vu que dans cette méthode d’enseignement de la littérature il n’était jamais question de s’interroger sur le fait que Hugo ne nommait la pieuvre qu’à la fin, jamais autrement que pour dire que c’était un effet pour susciter la curiosité et faire peur. La pensée de l’innommable, et ce que signifie le fait de nommer finalement l’innommable, ne peut-on envisager d’en parler ? ai-je demandé. À cette question et à d’autres de la même eau sur aussi un autre texte, il me fut répondu qu’il n’y avait pas le temps d’aller si loin en cours. On passe donc des heures à faire croire aux adolescents qu’étudier la littérature c’est savoir de quoi ça parle apparemment, et de définir dans quelle case, quel genre, quel registre, il faut ranger les textes. Pour le sens, on épluche la surface du texte, on montre qu’il parle d’un monstre, et on croit avoir tout dit. Tous ces morceaux de textes dont on gave les élèves sont traités comme des grenouilles de laboratoire ou des bouts de tableaux découpés selon leur couleur (sans que soit montré le tableau entier) : ils n’ont pas droit à la parole.

Je lui ai dit que les adolescents et les lecteurs en général ne pouvaient qu’être intéressés de trouver dans la littérature les grandes questions existentielles, et que si je ne niais pas l’intérêt d’une étude formelle des textes, elle devait cependant être secondaire, ou du moins ne pas être dominante comme elle l’est dans cette méthode. Quand, alors, elle a évoqué Une charogne de Baudelaire en donnant en exemple une collègue qui avait demandé à ses élèves de prolonger cette lecture en écrivant sur des choses dégoûtantes, les excrétions du corps, y compris caca mais peut-être pas jusqu’au liquide séminal a-t-elle dit, ne pouvant pas l’accabler de toutes parts je me suis abstenue de mentionner qu’il était étrange d’envisager toutes les excrétions du corps comme de la merde – le « liquide séminal », comme elle dit, n’est pas du domaine du déchet, non ? – mais je lui ai fait remarquer qu’en faisant travailler les élèves dans ce sens sans se poser de questions on contribuait à laisser assimiler la femme à l’ordure, à la charogne, comme le fait explicitement Baudelaire. Je ne vois pas ça dans le texte, me répondit-elle. Et comme je lui faisais remarquer que ça y était pourtant bel et bien, elle dit : oui mais il parle d’une femme lubrique. Ah, OK, alors elle l’a bien mérité, tout est normal, inutile d’en parler. Et de nous faire un exposé sur cette notion dont je n’avais jamais entendu parler : le « sens acceptable ». On ne pouvait quand même pas laisser entendre que Baudelaire était misogyne, cela ne se fait pas, argumenta-t-elle en substance, ce n’est pas un « sens acceptable », et quand j’ai parlé aussi de la question du racisme dans certains textes elle a dit que de même on ne pouvait pas laisser certains élèves remarquer, comme ils le font tout le temps maintenant, que l’Arabe dans L’Étranger de Camus n’était même pas nommé, car ce n’est pas un sens acceptable d’avoir l’air de dire que Camus aurait été raciste. J’ai essayé de lui expliquer qu’il ne s’agissait pas de stigmatiser des auteurs mais de lire des textes, ce que disaient les textes, et d’en parler. Je lui ai dit que son « sens acceptable », qu’elle n’arrêtait pas de répéter, était de la censure.

L’après-midi, lasse d’avoir mis le cours du matin sens dessus dessous et d’y avoir jeté un sacré froid (« je n’avais pas pensé à ce que tu as dit, m’ont dit quelques profs en formation comme moi à la sortie, mais je trouve que tu avais raison. Je n’ai rien dit parce que c’est elle qui va nous évaluer » – si au moins l’une ou l’un peut s’en souvenir au moment de faire cours, je n’aurai pas perdu mon temps), l’après-midi donc, je n’ai absolument rien dit, même quand la formatrice nous a donné en exemple une collègue qui, pour encourager les élèves à lire d’autres livres que ceux des lectures obligatoires, leur demandait d’y découper aux ciseaux leurs deux ou trois passages préférés, de les coller sur une feuille et de présenter cela pour se voir administrer une bonne note. Non je n’ai pas dit : est-ce pour être bien sûr qu’ils ne les reliront jamais qu’on leur conseille de mutiler leurs livres aux ciseaux ? Et quand elle a donné l’exemple d’un autre collègue merveilleux qui allait jusqu’à distribuer des bonbons en récompense des lectures, je n’ai rien dit non plus, je n’ai pas demandé s’il prenait les lecteurs pour des otaries et la lecture pour un tour d’animal bien dressé.

Vais-je continuer à suivre cette formation obligatoire ? Je ne sais pas. Le problème est qu’elle existe, et qu’elle tue la littérature, le sens de la littérature que pourraient avoir les adolescents. J’ai aussi appris que jusqu’en troisième, on les fait travailler sur six livres par an, dont trois de « littérature jeunesse » actuelle – et j’ai l’autre jour parlé avec une nouvelle prof agrégée qui m’a dit n’avoir rien compris à un texte tiré de Mondo et autres histoires donné parmi d’autres à l’oral du CAPES, car elle n’avait pas l’habitude de lire de telles choses, et ne savait dans quel genre le classer. Mon fils aîné a lu ce beau livre de Le Clézio quand il était encore en primaire, de lui-même, mais ce n’est pas cela la « littérature jeunesse » qu’on fait lire aux collégiens, ce sont des histoires « de leur âge » publiées à l’École des Loisirs, car l’autre littérature, la littérature, ils sont jugés incapables de la comprendre – bien sûr, puisque leurs profs ne la comprennent pas non plus.

Suite des notes sur la formation à l’Espé : ici

Allez, les images du jour, quand même :

Corto Maltese à la gare d’Austerlitz

Corto Maltese à la gare d’Austerlitz

*

près de la fac, à l’heure du déjeuner sur l’herbe

près de la fac, à l’heure du déjeuner sur l’herbe

*

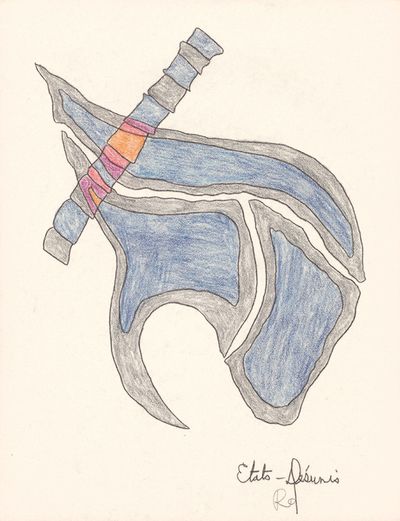

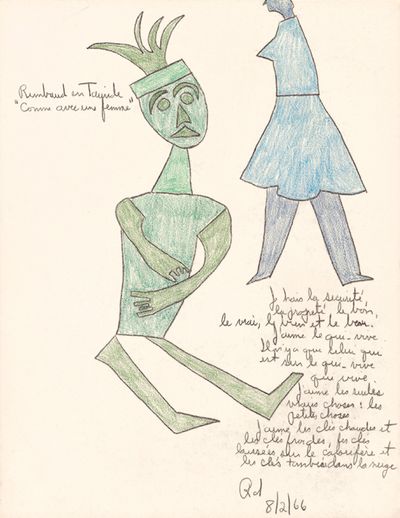

un graff à la gare du RER associant style d’écriture latine et surlignement en style d’écriture arabe

un graff à la gare du RER associant style d’écriture latine et surlignement en style d’écriture arabe

photos Alina Reyes

*

Ma classe de Première, que je dois rencontrer vendredi pour la première fois, devrait être composée en grande majorité de filles, se destinant aux métiers du secteur médico-social. Hier au retour du lycée où j’avais rendez-vous avec ma tutrice pour préparer encore la rentrée, (j’ai beau prendre tous les raccourcis possibles, ça fait toujours presque quatre heures de trajet aller-retour), je suis allée en librairie chercher un roman contemporain que je pourrais leur faire étudier, ayant envie de les sortir des sempiternelles histoires sordides du réalisme et du naturalisme du vingtième siècle. J’ai repéré en collection de poche, ni trop long ni trop cher, un beau roman de Michèle Lesbre, Le canapé rouge. Je l’ai acheté, je suis rentrée le lire et c’est décidé, ce sera celui-ci. Un livre qui leur donnera de l’écriture d’aujourd’hui et beaucoup à penser sur ce qu’est la liberté des femmes (même si celle-ci est en manque d’enfants), et notamment sur la problématique, comme on dit, par laquelle j’ai choisi de traiter le thème imposé (« le personnage de roman du dix-neuvième siècle à nos jours ») : les rapports hommes-femmes, que nous verrons aussi à travers des extraits d’autres romans. J’en parlerai une autre fois, devant partir maintenant pour la fac, à près d’une heure trente d’ici. En tout cas, une lecture que je recommande.

Ma classe de Première, que je dois rencontrer vendredi pour la première fois, devrait être composée en grande majorité de filles, se destinant aux métiers du secteur médico-social. Hier au retour du lycée où j’avais rendez-vous avec ma tutrice pour préparer encore la rentrée, (j’ai beau prendre tous les raccourcis possibles, ça fait toujours presque quatre heures de trajet aller-retour), je suis allée en librairie chercher un roman contemporain que je pourrais leur faire étudier, ayant envie de les sortir des sempiternelles histoires sordides du réalisme et du naturalisme du vingtième siècle. J’ai repéré en collection de poche, ni trop long ni trop cher, un beau roman de Michèle Lesbre, Le canapé rouge. Je l’ai acheté, je suis rentrée le lire et c’est décidé, ce sera celui-ci. Un livre qui leur donnera de l’écriture d’aujourd’hui et beaucoup à penser sur ce qu’est la liberté des femmes (même si celle-ci est en manque d’enfants), et notamment sur la problématique, comme on dit, par laquelle j’ai choisi de traiter le thème imposé (« le personnage de roman du dix-neuvième siècle à nos jours ») : les rapports hommes-femmes, que nous verrons aussi à travers des extraits d’autres romans. J’en parlerai une autre fois, devant partir maintenant pour la fac, à près d’une heure trente d’ici. En tout cas, une lecture que je recommande.

près de la fac, à l’heure du déjeuner sur l’herbe

près de la fac, à l’heure du déjeuner sur l’herbe un graff à la gare du RER associant style d’écriture latine et surlignement en style d’écriture arabe

un graff à la gare du RER associant style d’écriture latine et surlignement en style d’écriture arabe