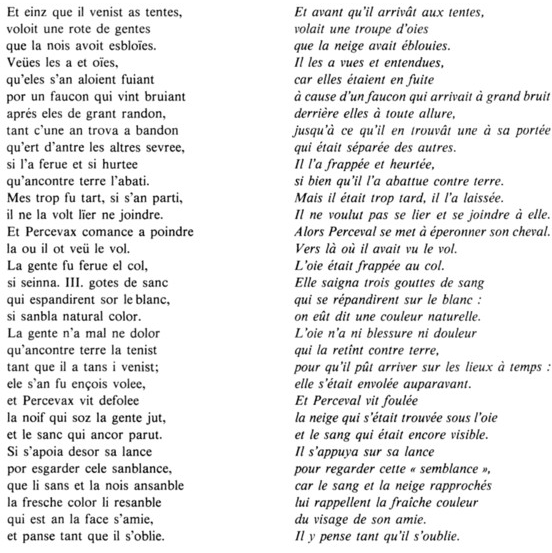

*

*

On m’annonce que Récoltes et semailles, d’Alexandre Grothendieck, va bientôt être publié aux éditions Hermann, en deux volumes d’une édition « plutôt luxe ». Si vous n’êtes pas riches, vous pouvez encore télécharger ce livre mis à disposition en pdf ici. Car on va s’occuper, me dit-on aussi, de le faire retirer d’internet. Je salue l’initiative de l’Université Paris 13 qui a permis aux internautes intéressés de découvrir ainsi une œuvre que les éditeurs refusèrent de publier au temps où l’auteur désirait la publier – ensuite il a déclaré refuser qu’elle soit publiée… d’autant que personne, autant que je sache, ne désirait le faire.

En même temps que cette annonce, on me dit qu’Alexandre Grothendieck, unanimement reconnu comme l’un des plus grands génies des mathématiques de tous les temps, était un « homme exceptionnel mais orgueilleux ». Quel contresens absolu. Et banal. Un génie orgueilleux, cela n’existe tout simplement pas. Le génie implique l’humilité absolue, même si cela ne se voit pas.

Qu’est-ce qu’un génie ? Un être dont la pensée est pure. La médiocrité vient de ce que l’homme, même intelligent ou doué, est animé par des pensées impures – non pas au vieux sens sexuel des curés, mais au sens où son existence se préoccupe de poursuivre des buts sociaux : être une personne en vue, avoir de l’argent, avoir quelque pouvoir sur d’autres, manipuler et manœuvrer pour cela. Nul être ne peut développer son génie en se laissant encombrer et corrompre par de telles pensées.

Les génies sont les saints réels. Les saints des religions sont faux, c’est pourquoi ils plaisent. Les saints réels renvoient ceux qui les regardent, par contraste éclatant, à leur médiocrité. D’autant plus insupportable qu’on ne naît pas médiocre, on le devient. Aucun petit enfant n’est médiocre, tous sont géniaux mais peu le restent en grandissant, par la faute de l’environnement qui châtie constamment le génie et par la faute de ceux qui s’y soumettent et perdent ainsi leur génie. La société hait le génie parce qu’il la menace, du moins est-ce ainsi qu’elle le ressent. En vérité le génie ne menace que le mal dans la société, mais comme les hommes ont obtenu leur position etc. par le mal, les mensonges, manœuvres et manipulations diverses, ils ne peuvent y renoncer sans voir s’écrouler l’ordre inique qu’ils ont instauré ou au sein duquel ils se sont fait une place. Le génie qui ne marche pas dans ce système est donc taxé d’orgueil. Mais comme disent les enfants, c’est celui qui le dit qui y est. L’homme médiocre vit dans l’orgueil, cette pommade qui le protège de son indignité. Le génie est nu, va nu.

Le poème de Baudelaire « Bénédiction » commence par ces vers :

« Lorsque, par un décret des puissances suprêmes,

Le Poète apparaît en ce monde ennuyé,

Sa mère épouvantée et pleine de blasphèmes

Crispe ses poings vers Dieu, qui la prend en pitié :

– » Ah ! que n’ai-je mis bas tout un nœud de vipères,

Plutôt que de nourrir cette dérision !

Maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères

Où mon ventre a conçu mon expiation ! »

Et quand, dans l’évangile, la mère et les frères de Jésus viennent le chercher alors qu’il est en train de parler, il répond : « Qui est ma mère, qui sont mes frères ? » Car nul n’est génie en son pays. La vraie famille des génies est ailleurs, elle est dans les êtres qui les voient avec un cœur purifié. Les autres, ceux qui appartiennent non à la pensée mais à la société, les sacrifient, en font leur victime expiatoire. Socrate doit boire la ciguë, Jésus comme tous les prophètes est persécuté, Nietzsche comme tant d’autres choisit plutôt la folie, Rimbaud s’en va, Van Gogh est « suicidé de la société », comme le dit Artaud. Car ainsi que le résume René Char, « Ce dont le poète souffre le plus dans ses rapports avec le monde, c’est du manque de justice interne. » Les génies sont juste justes, à tous les sens du terme. Les hommes sont dans l’existence, le génie dans le pur être.

*

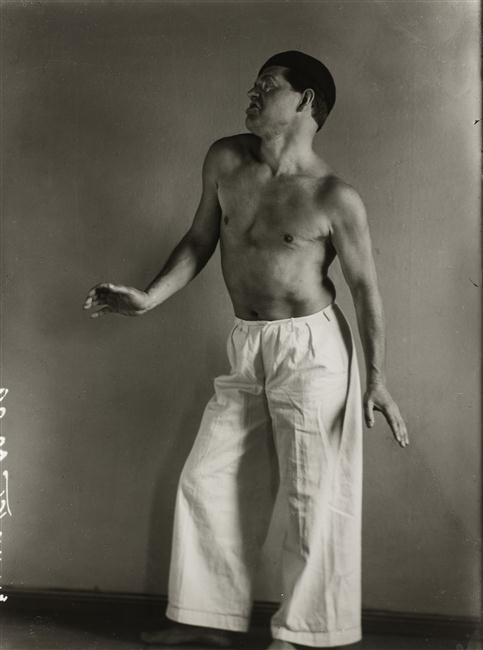

Raoul Hausmann par August Sander

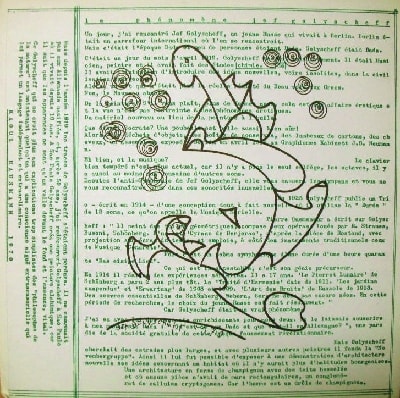

Raoul Hausmann par August Sander Raoul Hausmann : Le Phoneme Jef Golyscheff (in OU 38/39)

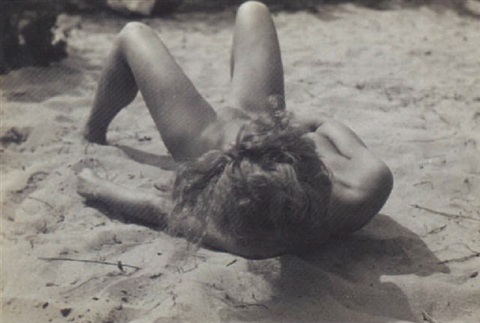

Raoul Hausmann : Le Phoneme Jef Golyscheff (in OU 38/39) une de ses photos : Nu 28, Ile de Sylt (Vera Broïdo), 1931

une de ses photos : Nu 28, Ile de Sylt (Vera Broïdo), 1931

cet après-midi à Paris 5e, photo Alina Reyes

cet après-midi à Paris 5e, photo Alina Reyes