*

*

De très belles œuvres d’art aborigènes signées principalement de Susan Marawarr, Deborah Wurrkidj et Jennifer Wurkidj, et d’autres femmes de la région de Maningrida, en Terre d’Arnhem, sont à Paris pour l’été (espace New Angles, 8 passage du Grand Cerf, entrée libre). J’ai visité l’exposition en compagnie d’autres chercheur·e·s de l’UCP, Université Cergy-Pontoise, sur l’invitation de Solenne Ducos-Lamotte, qui l’a organisée et qui l’a commentée pour nous. Cette Française vit en Australie depuis quatorze ans et travaille avec des artistes femmes au sein de l’association IDAIA, qu’elle préside et qui œuvre à l’international pour l’art aborigène mais de façon éthique – elle a beaucoup insisté sur ce point : il ne s’agit pas, comme le font beaucoup de marchands, d’exploiter les artistes, mais de les associer à un projet de développement et de transmission, de les soutenir dans la pratique de leur art et dans leur vie, en un projet global auquel elles œuvrent elles-mêmes activement.

L’exposition s’intitule Ngaldjorlhobo, « Mère de toute Création », nom de « la femme puissante qui a créé le monde spirituel et tangible ». Comme on le sait, depuis que, dans les années 1970, les Aborigènes ont été invités à peindre sur toile ou sur écorce ce qu’ils peignaient traditionnellement (ils sont là depuis plus de cinquante mille ans) sur les corps, sur le sol ou sur les roches, les femmes ont finalement pris une place majeure parmi les artistes de leurs peuples. Par la même occasion, les mythes spécifiquement féminins se trouvent éclairés et mis en valeur. « Pour les femmes Kuninjku, explique le catalogue de l’exposition, Ngaldjorlhobo a créé la terre et l’environnement, et leur a donné la connaissance culturelle, leur identité, leurs esprits ancestraux et les liens qui les unissent à leur pays. En créant la terre, Ngaldjorlhobo a doté les peuples aborigènes de leurs cultures, leurs langues et leurs facultés de création artistique. » Comme l’explique l’une de ces femmes, « elle est partout, cette vieille dame. Dans de nombreuses langues différentes, dans de nombreuses tribus différentes. Tous l’ont aussi. »

Les œuvres présentées ici sont des peintures aux ocres naturelles sur écorces d’eucalyptus, ou des gravures ou impressions sur textiles ou sur papier. Leurs thèmes sont explicités dans le catalogue de l’exposition, très bien fait et d’un prix très modeste (trois euros), qui reprend en photos les œuvres et commente les conditions de travail et le travail des artistes, en anglais et en français. J’ai été particulièrement impressionnée par les peintures sur écorce, réalisées à l’ocre recueilli dans la nature et à l’aide de stylets naturels taillés très finement ou même de cheveux. Les traits en sont d’une finesse incroyable et les dessins qui en ressortent d’une grande délicatesse. Les gravures et sérigraphies sur tissu sont aussi très belles, avec des motifs comme celui des nuages ou des plantes vues depuis leurs racines sous terre qui incitent à des méditations profondes, ou des motifs géométriques qui, comme les peintures sur écorce, appellent qui les regarde à entrer dans leur univers, à passer « de l’autre côté », à entrer en extase comme, sans doute, les chants qui accompagnent traditionnellement leur réalisation. Les œuvres présentées ici témoignent d’un art à la fois puissant et discret, qui demande l’abandon de soi pour pouvoir être approché.

En voici quelques-unes :

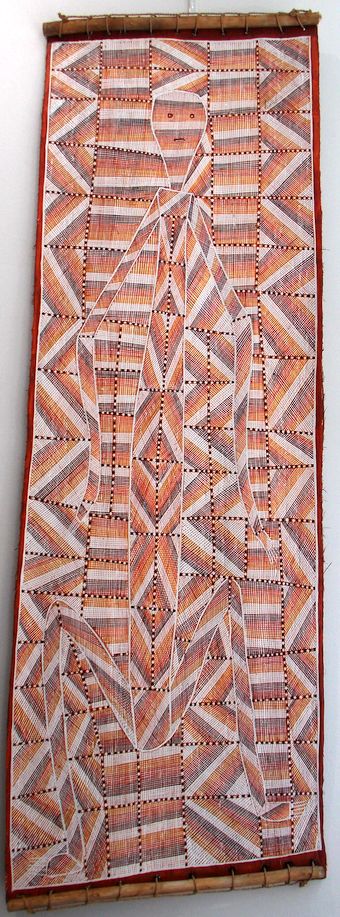

Deborah Wurrkidj, « Buluwana at Dilebang », 127 x 42 cm, ocres sur écorce

Jennifer Wurrkidj, « Ngalyod » (Serpent arc-en-ciel), ocre sur écorce, 144 x 41 cm

Deux des esprits Mimih (vivant dans les grottes et anfractuosités, très fins) présents dans l’exposition ; chaque artiste en a réalisé selon sa propre vision

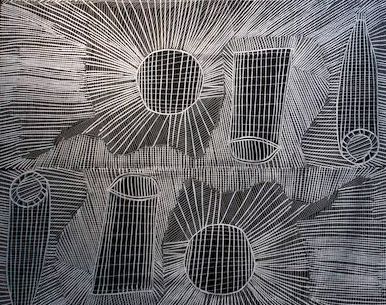

« Ka-milemarnbun », sérigraphie sur lin de Susan Marawarr, qui travaille beaucoup en noir et blanc (sur écorce aussi) avec des effets magnifiques

« Poisson » de Susan Marawarr, sérigraphie sur papier, 48 x 66 cm

Troncs funéraires. Comme les esprits Mimih, toutes les artistes en ont réalisé selon leur propre style. Ces troncs creux sont traditionnellement destinés à recueillir les os des morts, broyés avec des ocres avant d’être ainsi réenterrés, debout dans leur œuvre peinte

Jennifer Wurrkidj, « Kurrulk Kare » (« Going Underground »), sérigraphie sur lin

Pour en savoir plus sur l’exposition (jusqu’au 30 septembre), sur les activités de l’association et sur les artistes exposées – notamment pour les voir en photo : idaia.fr

D’autres notes sur ce blog autour des Aborigènes et de leur art : mot-clé Aborigènes

*