Par Y_tambe — Y_tambe’s file, CC BY-SA 3.0, wikimedia

*

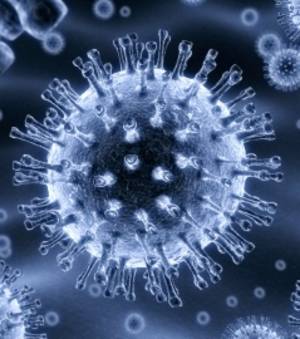

Dans un fantastique texte du Théâtre et son double, Antonin Artaud évoque la peste comme une entité vivante, déterminée, capricieuse, intelligente. La peste est due à un bacille, mais il se peut qu’elle doive sa virulence à un virus.

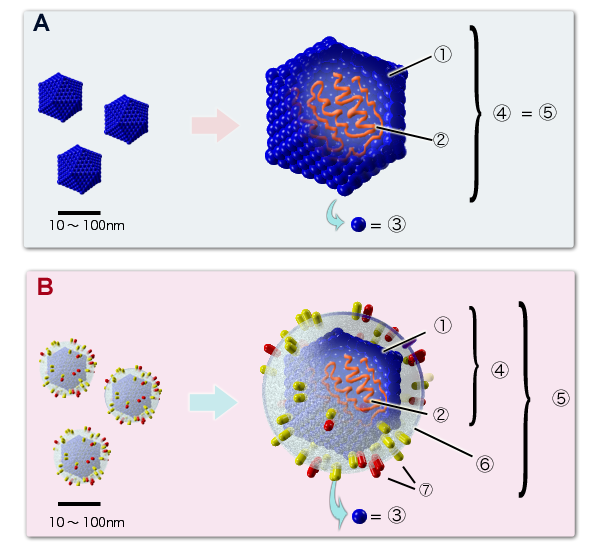

De plus en plus, les scientifiques en viennent à considérer les virus comme des entités vivantes ; on a observé qu’ils étaient capables de stratégies, et de communiquer entre eux. Il y a plus de virus sur terre que d’étoiles dans l’univers, selon Car Zimmer. La plupart utiles, quelques-uns pathogènes – lesquels seraient en quelque sorte « en période d’apprentissage », ou « mal adaptés », selon Clément Gilbert : l’essence d’un virus n’est pas d’être nuisible, il ne l’est que parce qu’il n’est en quelque sorte pas fini, il n’a pas accompli son processus d’harmonisation avec le monde.

Comme je suis très fatiguée, mon organisme résiste mal aux virus. Depuis un mois et vingt jours que je suis en arrêt de travail, j’ai été deux fois terrassée par des épisodes grippaux assez violents. Celui qui est en train de se terminer s’est déroulé ainsi : tout a commencé par un soudain et banal rhume. Après s’en être pris à mon nez qu’il a fait couler comme une fontaine, le virus s’en est pris à ma gorge, qui s’est mise à gratter, enfler, devenir douloureuse, provoquer des toux ; tout en attaquant constamment la tête, accablée de migraines, il s’en est ensuite pris aux oreilles, qui ont souffert d’élancements aigus – tandis que les autres symptômes perduraient. Tout cela en l’espace de quelques heures. Entre deux suées, le ventre fut sa cible suivante, si bien que je ne pouvais plus avaler ne serait-ce qu’un verre d’eau sans le vomir. Enfin, une large éruption de gros boutons rouges sur une jambe compléta l’affaire.

À l’heure où j’écris ces mots, je dois encore lutter contre le sommeil qui m’a tenue clouée au lit pendant trois jours. Je ne le fais que parce que les symptômes sont maintenant bien affaiblis. Car je sais que c’est ce sommeil qui a permis de les affaiblir. J’ai confié ma guérison à mon corps, et il a fait ce qu’il fallait. Me faire dormir, dormir, dormir, pour le laisser se concentrer sur le travail à faire.

Je tire une leçon politique de ce processus. Quand un corps social est en crise (ce qui est presque toujours le cas), ce n’est pas le moment de l’accabler davantage encore par des antibiotiques et autres médicaments inutiles (comme des mesures antiterroristes massives) ni par des traitements de choc qui précipitent sa décomposition (toutes formes de libéralisations brutales selon « la stratégie du choc »). Il faut au contraire être humblement à son écoute, lui fournir les mesures de réconfort dont il a besoin pour ne pas se laisser déliter, pour avoir la force de se reconstituer et de se relever. Cela ne signifie pas être passif, ne rien faire, mais au contraire renforcer les défenses immunitaires, donner la vision de la guérison en train d’œuvrer, par le rassemblement solidaire de toutes les composantes vitales du corps social.

*

*

*

*

*

mercredi après-midi au Jardin des Plantes à Paris, photos Alina Reyes

mercredi après-midi au Jardin des Plantes à Paris, photos Alina Reyes

aujourd’hui à Paris 5e, photos Alina Reyes

aujourd’hui à Paris 5e, photos Alina Reyes

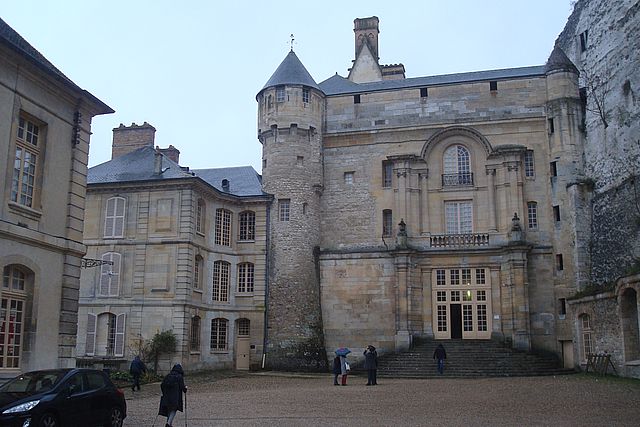

À l’arrivée, à huit heures et quelques minutes du matin, après une bonne heure de route en voiture depuis Paris avec l’un des historiens organisateurs de la journée.

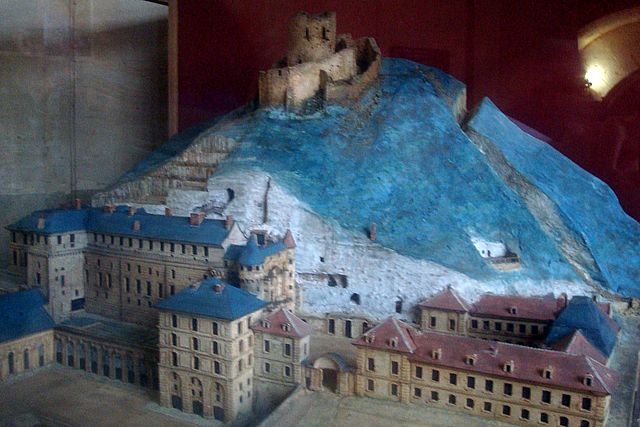

À l’arrivée, à huit heures et quelques minutes du matin, après une bonne heure de route en voiture depuis Paris avec l’un des historiens organisateurs de la journée. La maquette du château, adossé à la falaise et surmonté de sa forteresse

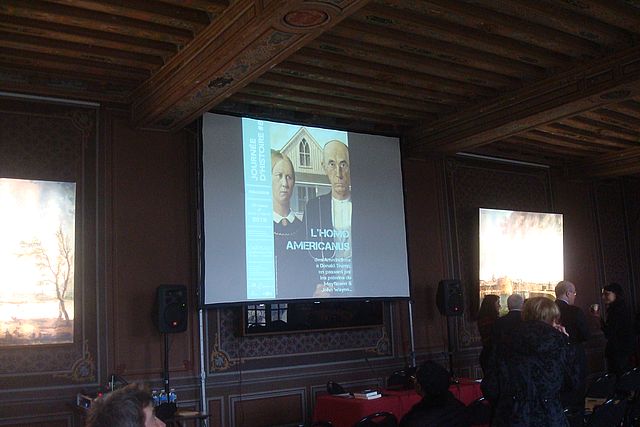

La maquette du château, adossé à la falaise et surmonté de sa forteresse Vue du grand salon où nous allions parler

Vue du grand salon où nous allions parler

Après le déjeuner dans la salle à manger attenante, je suis allée me promener dehors et dans le château

Après le déjeuner dans la salle à manger attenante, je suis allée me promener dehors et dans le château

J’ai vu ça dans une cave humide

J’ai vu ça dans une cave humide Là ce sont les casemates installées pour les soldats allemands, quand Rommell l’a réquisitionné, en février 1944, avec ses troupes

Là ce sont les casemates installées pour les soldats allemands, quand Rommell l’a réquisitionné, en février 1944, avec ses troupes Une cour intérieure, la « Cour aux Chiens »

Une cour intérieure, la « Cour aux Chiens » La terrasse Sud. C’est là que j’ai jeté dans mon carnet, rapidement, ces trois haikus :

La terrasse Sud. C’est là que j’ai jeté dans mon carnet, rapidement, ces trois haikus :

Le potager, bio, au bord de la Seine

Le potager, bio, au bord de la Seine

Le village, vu de la terrasse

Le village, vu de la terrasse