cet après-midi, sortie de la prière du vendredi par le Jardin des Plantes, photos Alina Reyes

J’y étais aussi, selon la demande pressante qui m’a été faite en rêve cette nuit. Après qu’il m’avait été demandé de rester plusieurs semaines sans prière rituelle, ni islamique ni chrétienne, pour faire le point.

L’islam c’est la lumière, l’évidence du vrai, la perfection. L’accomplissement de la paix. Ibn Arabî dit qu’à la fin des temps, Jésus revient, apporter la paix dans le monde, et suivant la règle de Mohammed. C’est ce qui se passe. Je ne suis pas Jésus, mais je suis de lui, je suis chrétienne, il vient à travers moi, musulmane. Comment l’expliquer, c’est bien plus fort que tout, il est impossible qu’il en soit autrement, voilà tout. Sans doute est-ce difficile pour beaucoup de monde, c’est pourquoi il faut plus que jamais avoir la foi, être sûr que Dieu va tout guider pour qu’il en soit selon Sa volonté, en gardant à chacun de ses peuples son charisme, tout en œuvrant pour les unir tous, réunir tous ses enfants.

Le point est fait. Terminons notre lecture de ce livre (éd tel gallimard) sous-titré Prophétie et sainteté dans la doctrine d’Ibn Arabî. Voici le chapitre 10, intitulé La double échelle.

C’est écrit dans Voyage, cela y fut écrit bien avant que je n’entre à la mosquée : la fête d’avenir, c’est celle de tous les saints. Le ciel veut la sanctification de la terre. Ensuite il emportera la planète et nous tous au lieu où nous sommes attendus.

« Comment devient-on un saint ? Si elle s’inscrit nécessairement dans une économie spirituelle qui en régit les formes et en distribue les fonctions, la sainteté est d’abord le fruit d’une quête personnelle et toujours sans précédent : « À chacun de vous Nous avons assigné un chemin et une voie » (Cor. 5 : 48). Ibn Arabî insiste constamment sur l’irrépétabilité absolue des théophanies et donc des êtres, des choses, des actes. Jamais deux « voyageurs » (sâlik) ne passeront par la même route. L’aventure de l’un ne sera jamais l’aventure de l’autre.

Il n’en reste pas moins que tout voyage initiatique, quelles qu’en soient les particularités, connaît des étapes et des périls dont la nature et la répartition se conforment à un modèle à défaut duquel, d’ailleurs, la notion même de « maître spirituel » n’aurait aucun sens. Cet itinéraire type, enrichi d’innombrables variantes, fait partie des topoi de la littérature du soufisme. Comme ailleurs, mais plus qu’ailleurs parce que, en Islam, le mi’râj du Prophète est une référence majeure, il se présente souvent comme la description d’une ascension. » (pp 151-152)

Michel Chodkiewicz décrit ensuite le voyage spirituel d’Ibn Arabî, en suivant son ouvrage L’Épître des Lumières (Risâlat al-anwâr), sous-titré « Sur les secrets qui sont octroyés à celui qui pratique la retraite cellulaire ». Nous n’en reprendrons pas ici le détail, mais notons ces passages :

« Une autre formulation de ce passage, celle relative à la « circularité » des chemins, peut paraître énigmatique. Ibn Arabî en éclaire le sens dans un chapitre des Futûhât où il représente symboliquement la manifestation par une circonférence dont le point initial (l’Intellect premier, ou le Calame, qui est la première des créatures) et le point final (l’Homme Parfait) coïncident. Le « chemin » qui conduit du Principe à l’ultime frontière de la création (« le plus bas de l’abîme » : asfal sâfilîn, Cor. 95 : 5) reconduit de cette limite extrême au lieu originel (symbolisé dans la même sourate par le « Pays sûr » – al-balad al-amîn) dont les âmes ont la nostalgie. (…) en raison de l’infinitude divine, qui exclut toute répétition, le retour [à Dieu] ne peut être une simple inversion du processus d’éloignement : les créatures ne reviennent pas sur leurs propres pas. C’est la courbure de l’espace spirituel où elles se meuvent qui les ramènent à leur point de départ. » (pp 166-167)

« C’est, dit Ibn Arabî, parce que Moïse était à la recherche d’un feu, comme le mentionnent ces versets [Cor. 28 : 29-30], que la Voix de Dieu a surgi pour lui d’un arbre en feu. Chaque fois que nous nous représentons ce dont nous avons – matériellement ou spirituellement – besoin c’est, que nous le sachions ou non, une représentation de Dieu que nous nous formons car « tout besoin est besoin de Dieu ». Celui qui désire une chose pour sa beauté, c’est la Beauté divine qu’il aime en elle. Mais il ne connaîtra de la Beauté divine que ce que cette chose peut en contenir. (…) les théophanies seront à l’image et à la mesure de nos désirs. » (pp 170-171)

« La perfection spirituelle implique la hayra – la stupéfaction, la perplexité, un éblouissement perpétuel accordé au renouvellement incessant des théophanies dont chacune apporte une science nouvelle qui n’est jamais le nec plus ultra. « (p. 173)

« … la différence entre le walî [saint, rapproché] et l’homme ordinaire est tout entière dans le regard qu’ils portent sur les choses. (…) Cette cécité de celui qui regarde les théophanies sans les voir est la racine du péché et la substance même de son châtiment. Seul y échappe celui qui connaît « sa propre réalité », son haeccéité éternelle (ayn thâbita) » (p.176)

« Le walî, s’il a su, à chaque étape successive, résiter à la tentation de s’arrêter en chemin – chaque paragraphe de l’Épître s’ouvre sur un rappel lancinant de ce péril -, est donc parvenu à la « station de la Proximité » (maqâm al-qurba), à la sainteté plénière, que Jésus scellera à la fin des temps. (…) L’homme, au terme de ce mi’râj, se réduit à l’indestructible secret divin sirr ilâhi) déposé en lui au commencement des temps par l’insufflation de l’Esprit (nafkh al-rûh) dans l’argile adamique. (…) Cependant, si l’ « arrivée » à Dieu (al-wusûl) est le point final de l’ascension, elle n’est pas, pour les plus parfaits, la fin du voyage. Le mi’râj, en arabe, est un mot qui peut se traduire par « échelle » : mais il s’agit, en l’occurrence, d’une échelle double. Parvenu au sommet, le walî doit redescendre par des échelons distincts mais symétriques de ceux qu’il a gravis. (…) Mais les choses auront « d’autres formes » car ce qu’il regardait « par l’œil de son ego » (bi ayn nafsihi), il le contemple « par l’œil de son Seigneur » bi ayn rabbhi). À chaque stade de la descente, il reprendra cette part de lui-même qu’il y avait laissée. Cette récupération progressive de ce qu’il avait abandonné derrière lui n’est cependant pas une régression : selon une belle image qu’emploie le commentateur, chaque « tunique » dont il s’est défait à l’aller a été par là même retournée comme une robe qu’on enlève en la saisissant par le bas. Ainsi ce qui était à l’envers est devenu l’endroit, ce qui était caché est devenu apparent. Le walî se « revêt » au retour de tous les éléments constitutifs de son être qu’il avait initialement restitués à leurs mondes respectifs, mais ces éléments ont été métamophosés par cette rétroversion. » (pp 177-179)

« Ibn Arabî identifie l’Homme Parfait à l’arbre « dont la racine est ferme et la ramure dans le ciel » (Cor. 14 : 24) (…) il est l’ « isthme » (barzakh) des « deux mers ». S’il est le garant de l’ordre cosmique, et donc éventuellement l’instrument de la Rigueur divine, sa fonction, quel que soit son rang dans la hiérarchie initiatique, est d’abord d’être l’agent de « la Miséricorde qui embrasse toute chose » (Cor. 7 : 156) : c’est pourquoi sa « génération héroïque » (futuwwa) s’étend « aux minéraux, aux végétaux, aux animaux et à tout ce qui existe ». (p.184)

« Ibn Arabî identifie l’Homme Parfait à l’arbre « dont la racine est ferme et la ramure dans le ciel » (Cor. 14 : 24) (…) il est l’ « isthme » (barzakh) des « deux mers ». S’il est le garant de l’ordre cosmique, et donc éventuellement l’instrument de la Rigueur divine, sa fonction, quel que soit son rang dans la hiérarchie initiatique, est d’abord d’être l’agent de « la Miséricorde qui embrasse toute chose » (Cor. 7 : 156) : c’est pourquoi sa « génération héroïque » (futuwwa) s’étend « aux minéraux, aux végétaux, aux animaux et à tout ce qui existe ». (p.184)

À bientôt.

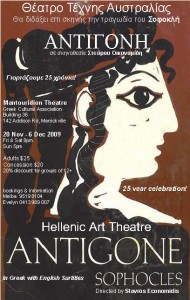

« Je suis née, non pour le partage de la haine, mais pour le partage de l’amour », déclare Antigone à Créon. Lequel lui répond : « Descends donc chez les morts, si tu es aimante, et aime-les. Moi vivant, une femme ne commandera pas. » (v. 523-525, ma traduction) « Je la tuerai », dit-il plus tard à son fils, fiancé d’Antigone (v.659), dans un discours où revient sans cesse l’obligation d’obéir à son père et l’obsession de la différence sexuelle, le rejet de la liberté de la femme. Et comme Hémon, son fils, essaie de le raisonner, de le détourner de sa pulsion meurtrière, de l’amener sur la voie de la sagesse en lui exposant que le peuple est du côté de cette femme qui malgré son interdit a rendu les hommages funéraires à son frère, Créon, tout en s’entêtant à se réclamer du pouvoir absolu du tyran, a cette réplique en forme d’aparté : « Il combat, semble-t-il, pour cette femme ». À laquelle Hémon répond : « Si tu es femme. Car je prends soin de toi. » (v 740-741)

« Je suis née, non pour le partage de la haine, mais pour le partage de l’amour », déclare Antigone à Créon. Lequel lui répond : « Descends donc chez les morts, si tu es aimante, et aime-les. Moi vivant, une femme ne commandera pas. » (v. 523-525, ma traduction) « Je la tuerai », dit-il plus tard à son fils, fiancé d’Antigone (v.659), dans un discours où revient sans cesse l’obligation d’obéir à son père et l’obsession de la différence sexuelle, le rejet de la liberté de la femme. Et comme Hémon, son fils, essaie de le raisonner, de le détourner de sa pulsion meurtrière, de l’amener sur la voie de la sagesse en lui exposant que le peuple est du côté de cette femme qui malgré son interdit a rendu les hommages funéraires à son frère, Créon, tout en s’entêtant à se réclamer du pouvoir absolu du tyran, a cette réplique en forme d’aparté : « Il combat, semble-t-il, pour cette femme ». À laquelle Hémon répond : « Si tu es femme. Car je prends soin de toi. » (v 740-741)

« Ibn Arabî identifie l’Homme Parfait à l’arbre « dont la racine est ferme et la ramure dans le ciel » (Cor. 14 : 24) (…) il est l’ « isthme » (barzakh) des « deux mers ». S’il est le garant de l’ordre cosmique, et donc éventuellement l’instrument de la Rigueur divine, sa fonction, quel que soit son rang dans la hiérarchie initiatique, est d’abord d’être l’agent de « la Miséricorde qui embrasse toute chose » (Cor. 7 : 156) : c’est pourquoi sa « génération héroïque » (futuwwa) s’étend « aux minéraux, aux végétaux, aux animaux et à tout ce qui existe ». (p.184)

« Ibn Arabî identifie l’Homme Parfait à l’arbre « dont la racine est ferme et la ramure dans le ciel » (Cor. 14 : 24) (…) il est l’ « isthme » (barzakh) des « deux mers ». S’il est le garant de l’ordre cosmique, et donc éventuellement l’instrument de la Rigueur divine, sa fonction, quel que soit son rang dans la hiérarchie initiatique, est d’abord d’être l’agent de « la Miséricorde qui embrasse toute chose » (Cor. 7 : 156) : c’est pourquoi sa « génération héroïque » (futuwwa) s’étend « aux minéraux, aux végétaux, aux animaux et à tout ce qui existe ». (p.184)