Retrouvez le texte de ce livre, gratuitement, ici

Retrouvez le texte de ce livre, gratuitement, ici

Bernard-Henri Lévy a déclaré un jour que « le discours philosophique » était « étranger » aux femmes (Nice Matin, 2-10-1977). Si on le suit sur ce terrain, sachant qu’il n’est jamais devenu philosophe, on conclura qu’il doit en être une. Mais ne nous fions pas à ses décolletés plongeant sur son torse épilé, ne le suivons pas et ne tombons pas avec lui dans les stéréotypes de genre, comme on dit. Évidemment si toutes les femmes qu’il connaît ressemblent à celle qu’il a épousée, c’est-à-dire à lui-même, créature fabriquée par l’argent et pour la galerie, et non pas de ces femmes libres et actives qui lui font « éprouve(r) toujours un certain malaise, c’est vrai, à les voir comme ça, mal réveillées, trop vite maquillées, coiffées un peu de travers, le rouge à lèvres mal étalé, en train de discuter business… », alors oui nous sommes loin de la philosophie. Rappelons-nous simplement la formule de Castoriadis à propos des livres de BHL : « l’industrie du vide ». Le (vrai) philosophe a eu beau pointer « le bluff, la démagogie et la prostitution de l’esprit » ainsi que le fait de « trafiquer les idées générales », l’industrie de ce cerveau livré à tous les vents a continué à prospérer aux dépens de l’intelligence et de la vérité mais aussi, de plus en plus, aux dépens de la paix dans le monde. La fausse pensée mène à la mort, le parcours de BHL en est une illustration aussi spectaculaire qu’il est lui-même voué au spectacle. Doté d’une fortune fort mal acquise (nous y reviendrons dans la deuxième partie de cet article) et de moyens de séduction puissants, notamment constitués de renvois d’ascenseur, entouré de serviles serviteurs du monde comme il va, réunis autour de sa revue, le faux philosophe est parvenu à étendre son ambition d’établir « la règle du jeu » dans son pays et dans ceux qu’il souhaite soumettre à sa vision mortifère de l’ordre mondial. Toujours dénoncé par les penseurs et observateurs honnêtes depuis son apparition sur la scène médiatique il y a quarante ans, il a continué à sévir malgré tout, et à devenir de plus en plus nuisible. C’est pourquoi il faut sans cesse redire les vérités nécessaires sur ce personnage de Guignol qui déclarait au Monde en 1985 « je considère que je suis l’écrivain le meilleur, l’essayiste le plus doué de ma génération »… et je le ferai ici en m’appuyant sur trois ouvrages : Le B.A BA du BHL, par Jade Lindgaard et Xavier de La Porte, paru en 2004 à La Découverte ; BHL, une biographie par Philippe Cohen, paru en 2005 chez Fayard ; et Une imposture française, paru en 2006 aux Arènes. (Trois livres trouvés à la bibliothèque mais peut-être en utiliserai-je d’autres par la suite).

Bernard-Henri Lévy a déclaré un jour que « le discours philosophique » était « étranger » aux femmes (Nice Matin, 2-10-1977). Si on le suit sur ce terrain, sachant qu’il n’est jamais devenu philosophe, on conclura qu’il doit en être une. Mais ne nous fions pas à ses décolletés plongeant sur son torse épilé, ne le suivons pas et ne tombons pas avec lui dans les stéréotypes de genre, comme on dit. Évidemment si toutes les femmes qu’il connaît ressemblent à celle qu’il a épousée, c’est-à-dire à lui-même, créature fabriquée par l’argent et pour la galerie, et non pas de ces femmes libres et actives qui lui font « éprouve(r) toujours un certain malaise, c’est vrai, à les voir comme ça, mal réveillées, trop vite maquillées, coiffées un peu de travers, le rouge à lèvres mal étalé, en train de discuter business… », alors oui nous sommes loin de la philosophie. Rappelons-nous simplement la formule de Castoriadis à propos des livres de BHL : « l’industrie du vide ». Le (vrai) philosophe a eu beau pointer « le bluff, la démagogie et la prostitution de l’esprit » ainsi que le fait de « trafiquer les idées générales », l’industrie de ce cerveau livré à tous les vents a continué à prospérer aux dépens de l’intelligence et de la vérité mais aussi, de plus en plus, aux dépens de la paix dans le monde. La fausse pensée mène à la mort, le parcours de BHL en est une illustration aussi spectaculaire qu’il est lui-même voué au spectacle. Doté d’une fortune fort mal acquise (nous y reviendrons dans la deuxième partie de cet article) et de moyens de séduction puissants, notamment constitués de renvois d’ascenseur, entouré de serviles serviteurs du monde comme il va, réunis autour de sa revue, le faux philosophe est parvenu à étendre son ambition d’établir « la règle du jeu » dans son pays et dans ceux qu’il souhaite soumettre à sa vision mortifère de l’ordre mondial. Toujours dénoncé par les penseurs et observateurs honnêtes depuis son apparition sur la scène médiatique il y a quarante ans, il a continué à sévir malgré tout, et à devenir de plus en plus nuisible. C’est pourquoi il faut sans cesse redire les vérités nécessaires sur ce personnage de Guignol qui déclarait au Monde en 1985 « je considère que je suis l’écrivain le meilleur, l’essayiste le plus doué de ma génération »… et je le ferai ici en m’appuyant sur trois ouvrages : Le B.A BA du BHL, par Jade Lindgaard et Xavier de La Porte, paru en 2004 à La Découverte ; BHL, une biographie par Philippe Cohen, paru en 2005 chez Fayard ; et Une imposture française, paru en 2006 aux Arènes. (Trois livres trouvés à la bibliothèque mais peut-être en utiliserai-je d’autres par la suite).

Il a soutenu Sarkozy puis la Hollandie, se dit de gauche mais prend systématiquement le parti des puissances de l’argent. En 2001, au moment du G8, il traite de « voyous publics » les altermondialistes qui osent dénoncer les nuisances de la finance. Quand au contre-sommet de Göteborg, la police tire sur les manifestants, il agonit non la police mais ces manifestants qui « déferlent » contre ces malheureux « grands argentiers mondiaux » et « décideurs européens ou occidentaux » qui ont tout son respect. En 2003, il écrit : « L’alter des altermondialistes ce n’est pas la justice, c’est l’enfer. »

Quand il écrit, BHL croit qu’il « compose », comme un musicien. Mais il ne fait que poser, comme on pose sa crotte – symbole freudien du fric. Sa crotte, avec son arrogance. « Oui, bien sûr, je connais le Pakistan (…) il n’était pas né que j’étais déjà là », écrit-il d’un chauffeur de taxi pakistanais dans Qui a tué Daniel Pearl ? Une arrogance fleurant le racisme de classe et de « race » qui résume tout le personnage – dans son appartement du boulevard Saint-Germain, entre autres demeures de luxe, son majordome en livrée est sri-lankais. Lors du tournage de son navet, une journaliste rapporte, à propos d’une scène « importante » : « il comprend qu’il est impensable d’en confier le tournage au steady-cameur, si génial soit-il. BHL endosse alors les 40 kilos de matériel » et finit « perclus de douleurs musculaires », le pauvre – le reste du temps, le personnel peut bien se coltiner le matériel, on ne s’inquiète pas de ses courbatures, car même s’il arrivait qu’il soit génial, qu’est-il à côté de BHL ? Quelque chose comme « la vilaine », quand, pour changer des belles, il la drague, et qu’elle est alors « si éberluée de ce qui lui arrive », se glorifie-t-il dans un livre de dialogue avec Françoise Giroud. Elle bien sûr n’est pas une vilaine mais une alliée, comme tant d’autres dont les amitiés stratégiques avec BHL vont de l’allégeance à la complicité rouée – les Moix, Savigneau, Sollers et autres SOS Racisme… mais aussi Plenel, qu’on attendrait moins sur ce radeau de luxe (radeau de la Méduse quand même, à mon sens). BHL est par ailleurs toujours là pour défendre ses partenaires d’affaires, les puissants et les riches, les politiques et les industriels, quand des révélations les accablent. Être ami de Pinault et de Lagardère, des présidents et des ministres à mesure qu’ils se succèdent, implique le sens du combat, d’un certain combat pour le maintien des privilèges aux privilégiés, contre « la clameur populiste, le cri de joie des tarentules » et contre « la justice-spectacle » de « cette France » qui « n’en finit pas d’accabler ses propres élites » (Le Point, mai 2000).

Et s’il défend des « faibles », il faut que cela lui serve. Il peut par exemple débouler dans une réunion où il n’était pas invité, avec ses photographes, pour prendre la parole et voler la vedette, au mépris des autres personnes présentes – comme il le fit en juin 1993 à la Maison des Écrivains où des intellectuels, notamment algériens, s’étaient retrouvés pour se mobiliser contre les crimes islamistes qui s’étaient produits en Algérie. Quant à la campagne de promotion des généraux algériens par BHL à la fin des années 90, honteusement relayée par Le Monde et Arte, elle fut qualifiée par Pierre Bourdieu d’ « opération de basse police symbolique », « bien faite pour donner satisfaction à l’apitoiement superficiel et à la haine raciste, maquillée en indignation humaniste »(Contrefeux).

Toujours dans la même logique de force envers les faibles et de faiblesse envers les forts, BHL s’en prend régulièrement aux jeunes de banlieue, où il voit beaucoup de « salopards », mais il soutient le pape et l’Église. Pas dupe, le général bosniaque Divjad, dont BHL a fait un héros, a déclaré à un journaliste de Canal Plus : « Tout ce qu’il a fait pour la Bosnie, c’est pour lui. »

En 2003 à la Mutualité il refait le coup de l’intrusion, lors d’un meeting en soutien à l’accord de Genève. Son rôle dans la conclusion de cet accord est plus que douteux mais il se met en scène et se félicite un peu rapidement que « pour la première fois, dans ce plan, des Palestiniens renoncent à ce mirage dont ils avaient entretenu leur peuple, qui est le mirage du droit au retour ». BHL pratique les petits arrangements entre amis, mais aussi des petits ou gros arrangements avec la vérité, comme dans l’histoire du commandant Massoud qu’il se vanta, abondamment et faussement, d’avoir rencontré en Afghanistan en 1981. De même son « romanquête » sur l’assassinat de Daniel Pearl est-il truffé de faux, soit erreurs factuelles, soit transformations délibérées de la vérité, soit enjolivements destinés à servir le personnage légendaire que l’auteur veut faire de lui-même. Donnant encore une fois l’impression pénible de tout récupérer à son profit, y compris les morts. Lindgaard et La Porte détaillent dans leur livre quelques-unes des plus grosses « erreurs » du best-seller de BHL. Faut-il mettre cela sur le compte du « romanquête », de la liberté romanesque mélangée à l’enquête ? Il s’avère que ce mot-valise inventé par l’auteur pour servir ses arrangements avec la vérité n’est qu’un cache-misère. BHL a soutenu à la télévision que son livre ne comportait que deux scènes romancées, celle la décapitation de Daniel Pearl et celle de son monologue intérieur la veille de son exécution. « Le reste, c’est une enquête », a-t-il dit. Une enquête pleine de faux, donc, qui se fait passer pour vrai. Le manque de critique sur ce livre, sur ce procédé, sur ces manipulations, sur ces bidonnages, sur cette imposture, signe ce que les auteurs appellent « la faillite des médias français ». C’est que le livre, analysent les auteurs, est « au diapason des médias » en ce qui concerne « déformation des faits, exagération forcenée de la réalité du péril terroriste, catastrophisme, xénophobie et islamophobie latentes », et du coup « cautionne ce même discours » et alimente la thèse du choc des civilisations, que BHL nourrit à fond tout en la réfutant.

Philippe Cohen, qui écrit sans animosité contre son sujet, raconte pour commencer les pressions, intimidations voire menaces exercées par BHL quand il a eu connaissance de son projet de biographie – puis comment, constatant qu’il ne parvenait pas à l’en détourner, il s’est résigné, après six mois, à lui accorder cinq entretiens. Ce qui préoccupe Cohen, c’est que le « phénomène » BHL « nous avise de ce qui nous guette : l’aspiration du livre par le monde du spectacle, des apparences et du divertissement, son enfouissement dans une facticité que, quoi qu’il en soit, BHL incarne sans doute davantage et mieux que quiconque. »

Philippe Cohen, qui écrit sans animosité contre son sujet, raconte pour commencer les pressions, intimidations voire menaces exercées par BHL quand il a eu connaissance de son projet de biographie – puis comment, constatant qu’il ne parvenait pas à l’en détourner, il s’est résigné, après six mois, à lui accorder cinq entretiens. Ce qui préoccupe Cohen, c’est que le « phénomène » BHL « nous avise de ce qui nous guette : l’aspiration du livre par le monde du spectacle, des apparences et du divertissement, son enfouissement dans une facticité que, quoi qu’il en soit, BHL incarne sans doute davantage et mieux que quiconque. »

« Depuis plus de trente ans, écrit plus loin Cohen, il a semé des dizaines et des dizaines de semi-vérités ou de contre-vérités, avérées ou par omission, comme autant de petits cailloux sur le chemin de sa félicité médiatique. » Et de détailler combien il est difficile pour le biographe de distinguer le vrai du faux dans la pléthore d’anecdotes et souvenirs semés par BHL pour établir sa « légende ». Il évoque quelques-uns de ses mensonges, qui semblent confiner parfois à la mythomanie. Et se manifestent aussi dans sa façon d’écrire : ce que Cohen appelle par euphémisme « des ruses littéraires osées », à savoir quelques plagiats ou fausses références d’auteurs. Même le coup de la chemise blanche aurait été copié de Gonzague Saint-Bris, qui dit avoir changé de tenue suite à ce « plagiat vestimentaire ». Jeune, BHL est souvent parti d’hôtels de luxe au Mexique et en Inde sans payer ; il aurait eu aussi pour habitude de voler dans les magasins de vêtements. Il n’était pourtant pas désargenté, très loin de là. Kleptomanie ou radinerie ? Cohen subodore « une habitude d’impunité » et observe que « BHL se vit, si ce n’est comme « au-dessus », du moins comme « à côté » ou même « en dehors » des lois. Par ailleurs il pratique « de judicieux placements boursiers » qui lui permettent « de doubler, voire tripler, son patrimoine. En 2000, il est soupçonné d’un délit d’initié par la Commission des Opérations de Bourse, et convoqué par le juge Philippe Courroye. Cohen raconte d’autres faits montrant la capacité de BHL à jongler avec la finance, spécialité nous dit-il à laquelle il a dû s’intéresser « par nécessité » (le fait d’avoir à gérer un énorme pactole). Au passage, il signale que sa fille Justine ment sur son âge – comme son ami Houllebecq, ajouterais-je– fait de peu de gravité, mais pourquoi ? Il ne s’agit pas de se poser en juges de personnes aux comportements assez courants, mais de se demander ce que signifie l’allégeance au mensonge de gens prétendant révéler des vérités au monde, et de s’interroger sur la fiabilité de leur pensée. Le long chapitre de Cohen sur les mensonges de BHL s’ouvre par une citation de Sollers vantant le fait d’abuser son biographe. Or ce n’est pas seulement le biographe qui est abusé, mais tous les lecteurs de ces figures médiatiques dont l’être et la pensée sont complètement factices. Et nous l’avons vu depuis la parution de ces biographies, le pouvoir de nuisance de cette facticité ne fait que croître dans les faits, induisant des politiques mortifères notamment au Moyen Orient avec l’intervention française en Libye, dont les conséquences restent incalculables, au-delà même de toute une région du monde mise à feu et à sang.

*

Cet après-midi à Paris 5e, photos Alina Reyes

Le principe de cette série est exposé dans la première note de sa catégorie.

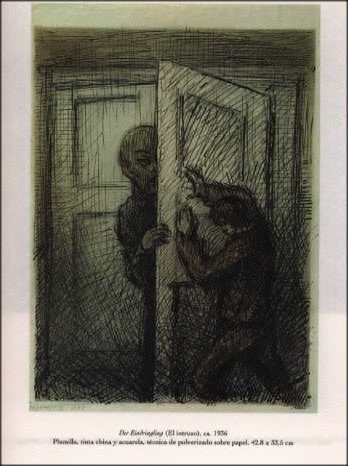

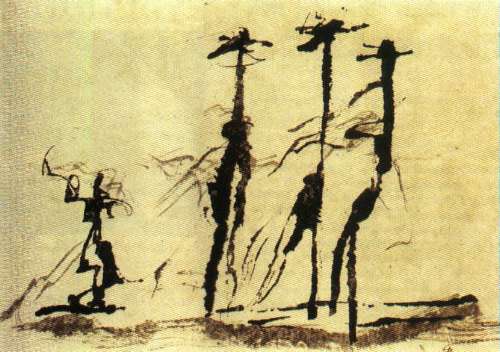

Illustration d’Alfred Kubin – il sera question un peu plus loin dans le livre de ce contemporain et compatriote de Jesenska et Kafka, dessinateur et auteur notamment du fantastique roman L’autre côté

*

Jeune fille, j’ai voulu tout connaître. J’avais eu une enfance tellement ennuyeuse, auprès d’une mère très belle, très douce, mais toujours malade… Quand je suis née, treize ans après toi, Prague avait cet air que tu as connu d’une petite ville à la fois provinciale et cosmopolite, calme et tendue, agréable à contempler avec ses vieilles ruelles, ses innombrables monuments gothiques et baroques et ses belles maisons. Nous habitions dans le centre, au coin de l’Obstgasse. Nos fenêtres du cinquième étage donnaient sur le Graben et la place Wenceslas.

Le matin, ma mère passait de longs moments, assise devant son miroir, à peigner ses boucles châtain qu’ensuite elle me faisait toucher, en déposant un baiser sur mon front. C’était une bonne fée, et moi… J’étais pâle et menue, j’avais un regard précoce et entêté dans un petit visage tout rond et une crinière ébouriffée sur ma tête. Je n’étais ni belle ni sage, plutôt indocile au contraire. Ma mère était la seule qui me comprenait vraiment. Elle ne m’a jamais frappée quand j’étais petite, pas même grondée, contrairement à mon père.

Grete* dit que je suis une sorte de Mélusine. « Insaisissable », aime-t-elle ajouter. C’est peut-être comme ça que tu me percevais aussi. Ne m’as-tu pas parlé un jour de ma main de fée, à propos de mon talent de traductrice ? Une femme merveilleuse, oui, mais fatale aussi. Une belle Mélusine, ardente et active, acharnée à construire des châteaux, prouvant ainsi son amour de la vie, son ancrage dans la société humaine, mais qui, à l’insu de tous, et d’abord à l’insu de son mari, régulièrement, dans le secret de sa chambre, se transformait en serpent. Une femme frappant les hommes de l’interdit de la voir nue.

Oui. Je me souviens. C’est exactement cela que tu écrivis : mon bébé, mon bébé (oui, c’est bien moi qui parle ainsi à Méduse!)… Je n’avais pas compris, sinon je ne t’aurais pas empêché de m’appeler « mon bébé ». Car je ne voulais pas être Méduse pour toi, celle qui te pétrifiait.

Je n’ai jamais eu de pudeur physique, peut-être parce que mon corps était simple et parfait – je le savais sans en tirer d’orgueil -, plus sûrement parce que je n’avais pas le sens du péché charnel (comment un corps peut-il ne pas être innocent?), et pourtant tout s’est passé comme si je t’avais interdit de me voir nue.

Oh, je n’ai pas l’intention de me flageller, ni d’assumer seule la responsabilité de notre impossibilité à nous aimer. Loin de là. Si j’étais inaccessible, c’était avant tout parce que tu me considérais comme telle. Tu connaissais les écrits de Freud, sa théorie selon laquelle on pouvait déduire que l’impuissance dont tu souffrais, ou du moins dont tu redoutais de souffrir avec les femmes que tu plaçais « au-dessus de tout », avait pour origine le « complexe d’Oedipe ». Lequel trouvait un terrain idéal chez toi, entre une mère aimante mais trop souvent absente et un père autoritaire et détesté. Mais tu jugeais aussi, lucidement, que cette approche psychanalytique était bien trop réductrice pour expliquer ta peur profonde de la chair.

J’ai tant lu et relu tes lettres, Franz ! Pendant des mois, elles furent toute ma vie. Je les connais par cœur et mon cœur s’emballe encore dans sa cage quand je me les remémore. Ton écriture élégante, rapide, généreuse, les enjambées parfois longues et gracieuses de tes consonnes, comme si elles voulaient s’ancrer profondément dans le sous-sol du sens et de l’être, pour s’élever vers des aires où elles pourraient inspirer tout aussi profondément… Plus que je ne les entends, je revois tes paroles allongées sur la page, si belles, si cruelles pour une amoureuse : …et ton visage au-dessus du mien dans la forêt, et ton visage au-dessous du mien dans la forêt, et ma tête qui repose sur ton sein presque nu (…) entre ce monde du jour et cette « demi-heure au lit » dont tu m’as parlé une fois, dans une lettre, avec mépris, comme d’une histoire masculine, il y a pour moi un abîme que je ne puis franchir (…) De l’autre côté *c’est affaire de la nuit (…) Ici est le monde que je possède et je passerais de l’autre côté pour l’amour d’un philtre inquiétant, d’un tour de passe-passe, d’une pierre philosophale, d’une alchimie, d’un anneau magique ?

Tu étais beau, Franz. Grand, mince… Tes cheveux noirs, ton visage bien dessiné, tes grands yeux, tes lèvres sensibles, ton air juvénile, ton regard tour à tour ténébreux et doux… Comment ne t’aurais-je pas désiré ? Tu avais un tempérament d’amoureux, presque toutes les femmes te semblaient désirables – tu les aimais très jeunes, jeunes, plus âgées que toi, tu les aimais toutes – et souvent tu tombais amoureux, entamais des flirts… Quelle femme t’a repoussé ? N’étaient-elles pas toutes réceptives à ton charme ? À tes yeux candides et durs de charmeur ? À ta façon -rare- de les considérer avec respect, en égales des hommes ?

Mais dès que l’amour, l’amour « sérieux » était en jeu, alors il n’y avait plus d’amour physique possible – du moins était-ce ce que tu désirais et craignais à la fois, car ta hantise de l’impuissance n’était en réalité qu’un fantasme, un ultime paravent, ton dernier argument pour résister à la tentation de créer une famille et de te comporter comme les autres, à contre-courant de ta meilleure raison de vivre, la littérature.

Peut-être n’étais-tu pas fait pour l’amour « sérieux », celui qui t’aurait engagé à devenir un adulte, un mari, un père, un chef de famille. Comme toi, je frémis en évoquant cet amour-là, si pesant. Ce n’est pas simple de réaliser cette sorte d’amour sans perdre la légèreté, la poésie et la liberté de la jeunesse. Et il t’était impossible d’écrire l’œuvre que tu avais à écrire en partageant ta vie. Ton œuvre, le plus grand don de toi que tu pusses faire, comme un miroir tendu au devenir de tes frères humains.

*

L’hiver glacé passe à travers les murs du Revier. Je ne me lève que très difficilement. Les rhumatismes transpercent mon corps et me paralysent. Malgré l’opération, je ressens toujours cette cruelle douleur dans le ventre. Je n’ai même plus la force de grelotter, pourtant je suis transie, soit à cause d’une poussée de fièvre, soit à cause du froid. Il ne me reste que cette fenêtre pour m’échapper, et mes paupières pour fermer les volets.

Je suis fatiguée, Franz. Je ne voudrais pas arrêter de t’écrire, c’est comme une drogue. Le Franz Kafka vivant, celui qui est en moi, reçoit ma lettre et comme autrefois, me dit : on renverse la tête, on boit les mots, on ne sait plus rien, sinon qu’on ne veut pas cesser…

Comme il est bon mais exténuant d’écrire ! Autrefois j’écrivais comme je respirais, facilement et presque sans y penser, l’écriture faisait partie du mouvement de ma vie. Aujourd’hui aussi j’écris comme je respire, mais je ne respire plus de la même façon. Je suis en train de faire le travail de mourir, je nage à contre-courant du fleuve de vie, parce que c’est une question de survie, même s’il s’agit d’aller vers la mort – et cela m’épuise.

À présent, je vais dormir. Puissé-je avoir un sommeil sans rêves.

*

*L’amie de Milena au camp, Grete, est Margarete Buber-Neumann, qui a témoigné dans son très beau livre Milena

* « De l’autre côté » : C’est moi qui souligne

*

à suivre

Gao Xingjian

*

George Sand

*

Goethe

*

William Blake, Newton

*

André Breton

*

Michaux

*

Günter Grass

*

Roland Barthes

*

Jacques Prévert

*

Voir en première note de cette catégorie le principe de cette série et le thème du roman.

La Métamorphose a cent ans cette année. Ici illustrée par Eric Corbeyran.

*

Très cher Kafka,

Tu dois trouver étrange que je t’appelle par ton nom de famille. C’est qu’un corbeau vient de traverser le petit morceau de ciel visible de ma couchette, me donnant un vif instant de joie.

Cet oiseau est libre, le camp de concentration n’existe pas pour lui.

N’était-ce pas toi qui m’envoyais un signe ?

Kavka, en tchèque le « choucas »…

Bientôt, je serai libérée aussi.

Très cher Franz, comme le temps est étrange ! Détruisant les êtres, et conservant l’amour. Ne vous est-il jamais arrivé de voir à l’horizon un oiseau qui vole à votre place, les ailes déployées, tranquille, heureux, disparaissant au loin pour ne jamais revenir ?

Un jour je l’ai écrit, un jour je l’ai vécu… un jour je l’ai rêvé. Quand je m’envolerai, nous serons deux oiseaux, deux buses lançant leur cri mélancolique dans la tranche du ciel, au plus épais du ciel, dans la chair du ciel, qui portera nos corps et que nous fendrons, immobiles, ventres couchés sur les courants, peau de toutes parts saillie par la pointe des plumes, os déployés.

Noire silhouette dans mon corps entrée, avec ton doux sourire et tes mains d’écrivain. Mains secrètes, magiques comme des sexes… je revois la tache d’encre sur ton majeur, et comment tu l’effaças entre mes cuisses, ce jour-là dans la forêt…

Ton visage au-dessus du mien, ton visage au-dessous du mien dans la forêt… Notre amour eut si peu de temps… Si peu de corps… Si tu savais, Franz, comme j’ai regretté, plus tard, trop tard, de n’avoir su t’aimer avec mon corps ! De n’avoir su faire en sorte que tu m’aimes avec ton corps, pleinement !

Comme toi, je n’ignorais pourtant rien des subtilités de l’amour physique. J’aimais tant l’amour physique, même, que je croyais ne pas pouvoir m’en passer. Mais mon amour pour toi était plus élevé encore que ce plaisir-là, plus fort que mon corps.

Il y a un abîme qui s’ouvre quand j’admets cela.

Sous mon pauvre lit, un abîme.

Sans doute savais-tu déjà cela, toi. Mais c’était une découverte pour moi, et je ne pouvais y croire. J’avais vingt-quatre ans, j’étais pleine de vie et d’envie, depuis toujours mon corps avait été l’allié dans ma révolte, l’affirmation de moi-même face à une mère souffreteuse, face à un père tyrannique, face à la bourgeoisie compassée de Prague où j’avais grandi, face aux hommes que je désirais, face au monde entier !

Mon corps et mon esprit avaient été, dans le combat, l’arme l’un de l’autre ! Or tu survenais et je me retrouvais impuissante, totalement impuissante. Comment aurais-je pu accepter cela ? Comment aurais-je pu accepter que l’amour paralysât mon corps ? Malgré mon allure libérée, j’étais aussi stupide et raisonnable que les autres, je croyais à des schémas préétablis, et comme nos corps ensemble n’obéissaient pas à ces schémas, je me révoltais contre eux sans même me rendre compte que je niais leur propre révolte, profonde, authentique et significative.

Voulant sauver ma peau, je me persuadai sans peine que le problème venait de toi. Magnanime, je te priai de ne pas te soucier de cette vulgaire demi-heure au lit que tu ne m’avais pas accordée. Fuite, misérable fuite… Pourquoi n’avais-je pas trouvé les gestes qui eussent rendue possible cette demi-heure qui m’importait en réalité au-delà de tout, comme je le prouvai en renonçant à toi ? J’ai eu peur de toi, Franz. Moi que tu croyais intrépide, j’ai eu peur de toi, qui te croyais hanté par la peur. Et j’ai fait en sorte – ayant peur de toi, si grand, si lucide et si vrai – que nous ne puissions, corps à corps, nous aimer plus longtemps que ces quatre merveilleuses journées de juillet 1920, dans les collines au-dessus de Vienne, quand on pouvait encore s’imaginer, couché dans un sous-bois, que le monde était en paix et le bonheur possible.

Te souviens-tu qu’au début de notre histoire je t’appelais Frank ? Aujourd’hui encore, quand je parle de toi à Grete, je dis Franck. Tu signais tes lettres Franz K., et tu étais si peu connu… Je me trompais simplement. Mais c’était peut-être une façon inconsciente de dire, dès le départ, que pour moi, et pour moi seule, tu n’étais pas le même homme. Ou de refuser ton nom allemand…

Les noms des gens se reflètent à l’infini dans un jeu de miroirs, et chaque reflet est susceptible de variation, déformation… Ton grand-père Jakob était un pauvre boucher tchèque, ton père un commerçant parvenu, de langue tchèque aussi… Et tu héritas d’un prénom allemand, pour mieux t’intégrer à la bonne société pragoise. Un prénom en l’honneur de l’empereur François-Joseph, pour faire bonne mesure. Bien sûr, derrière se cachait ton prénom hébreu, Amschel (qui est aussi Adam), comme une langue masquait l’autre, une identité contenait l’autre…

Il y a toujours un autre nom derrière un nom, et sûrement un autre encore… Une armée de noms fantômes tapis dans la racine de l’être. Et lorsqu’il n’y en a plus, reste l’initiale… K… Ou même rien du tout, juste une vermine qui se cache sous son ancien lit d’homme.

Je t’écrivais en tchèque, tu me répondais en allemand. Nos langues se mêlaient parfois. Tu m’appelais nemluvne -mon bébé- et je protestais, ne voulant pas être prise pour une enfant. Tu me parlais de ton enfance, très tôt menacée par la gravité que l’on trouve dans le regard des morts…

Comme ma poitrine se gonflait d’espoir, chaque jour, lorsque je courais à travers les rues de Vienne chercher tes lettres à la poste restante ! Elles furent pendant des mois ma nourriture quotidienne. Et j’étais alors si affamée ! Ernst et moi étions de plus en plus des étrangers l’un pour l’autre. Pourtant cet « étranger » qui me trompait sans vergogne, je ne pouvais le quitter, à cause de la passion qui m’avait enchaînée à lui quelques années auparavant. Une passion charnelle qui, même amoindrie, m’empêchait de me livrer complètement à l’amour si puissant que j’éprouvais pour toi, l’étrange étranger qui me berçait et me frappait et me caressait et m’enlevait de ses mots…

J’étouffais dans mon corps, j’aurais voulu déployer mes ailes, aller vers une autre vie. Mais nous étions tous les deux enfermés dans une gangue de chair qui nous empêchait de nous rejoindre, une gangue tissée autour de nous, et malgré nous, depuis notre plus tendre enfance. Mon choix avait été de me livrer à cette chair dévoreuse, le tien de te retrancher derrière, mais chacun à notre façon, nous demeurions ses prisonniers.

Nous étions pourtant nés libres, comme chaque homme et chaque femme. Mais le cocon s’était refermé sur nous avec une telle férocité qu’il ne nous avait laissé d’autre issue que la révolte. Toi et moi avions choisi de fuir ostensiblement le foyer paternel. Moi en le quittant physiquement pour me donner à l’amour et à la liberté, toi en y restant physiquement implanté comme pour mieux le détruire de l’intérieur, le nier avec violence et refuser à ton tour de fonder un foyer – malgré le désir lancinant que tu en avais -, refuser ce monde de contraintes incarné par les cercles familial et social, pour te donner à un univers de totale liberté : la littérature.

Un monde contre un autre… Un processus contre un autre. Contre celui, par exemple, où tout se ligue méthodiquement, implacablement, contre l’enfant : la famille, l’école, l’employée de maison, la cuisinière qui, pendant toute ta première année de primaire, t’emmenait à l’école, où tu ne voulais pas te rendre. À hauteur de l’entrée de la ruelle de la Boucherie (…) je commençais à supplier, elle faisait non d’un mouvement de tête ; (…) je m’arrêtais, je demandais pardon, elle m’entraînait ; je la menaçais de représailles de mes parents, elle en riait ; ici, elle était toute-puissante ; je m’accrochais aux boiseries des magasins, je me cramponnais aux pierres d’angle, (…) mais elle me traînait en me disant qu’elle ajouterait encore tout cela à son rapport (…) Que de folies, Milena ! Et comment suis-je à toi, avec toutes ces cuisinières, ces menaces, et cette poussière, cette formidable poussière que trente-huit ans ont soulevée et qui se dépose dans mes poumons ?

Cher Franz, par-delà la poussière, Jsi muj, tu es mien… Ce qui, selon tes propres mots, ne signifie même pas l’amour, mais bien plutôt la proximité et la nuit. La proximité et la nuit… Les deux grands mystères de notre adolescence… Redoutables… Et qui le sont restés, surtout pour toi.

*

à suivre