#Deneuve défend le droit de se faire importuner #dessin pic.twitter.com/WMMxbA9lzO

— Deligne ✏ (@fdeligne) 10 janvier 2018

La tribune des cent bourges soumises dans Le Monde, réclamant pour les hommes « le droit d’importuner » les femmes (et pourquoi pas le droit pour les voyous d’agresser les hommes dans la rue ?), rappelle la manifestation des prostituées qui ne voulaient pas qu’on pénalise leurs clients. Elles, au moins, étaient franches : elles ne voulaient pas qu’on leur enlève leur gagne-pain, voilà tout. Et les bourges masculins équivalents des Catherine Deneuve et autres attachées à leurs dominants, les Beigbeder et autres germanopratins bon teint, les soutenaient de leur élégante déclaration : « Touche pas à ma pute ».

Tout cela, c’est le même petit monde. Le monde où l’on se vend et s’achète les uns et les unes aux autres, que ce soit de corps ou par d’autres « services » ou dans le cadre des affaires. Le monde dont le capital est le dieu. La bourgeoise comme la fille du peuple qui tombe dans la prostitution vit de la vente d’elle-même à un ou des hommes. L’institution du mariage est une prostitution policée. Et même pour qui, comme Deneuve, tient à se faire appeler mademoiselle, les hommes sont ceux par qui l’argent rentre, pourvu bien sûr qu’on accepte les inconvénients (les indignités) qui sont indissociables de cette situation.

Quant à prétendre, comme certaines de ces cent signataires toutes d’artifices, que de leur temps elles étaient plus libres que les femmes d’aujourd’hui, j’ai assez vécu et je vis encore assez pour témoigner qu’il n’en est absolument rien. La plupart des jeunes filles et des jeunes femmes d’aujourd’hui, en vérité, ridiculisent par leur émancipation toutes ces ex-jeunes qui, pas plus que maintenant, n’avaient compris à vingt ou à trente ans qu’une femme ne se définit ni ne se réalise nécessairement par rapport aux hommes, et notamment aux hommes de pouvoir. Beauvoir, sur l’autre versant de cette aliénation, rejetait et haïssait toute féminité physique, considérant notamment la grossesse ou l’allaitement avec épouvante. Et c’est entre ces deux grilles qu’étouffaient en vérité beaucoup de femmes prétendument libérées des décennies suivantes : la soumission au regard des hommes et la haine de leur propre corps (voir ce que rêvait d’en faire l’une de ces signataires, Catherine Millet : le faire souiller par des hommes, à la chaîne – capitalisme quand tu les tiens).

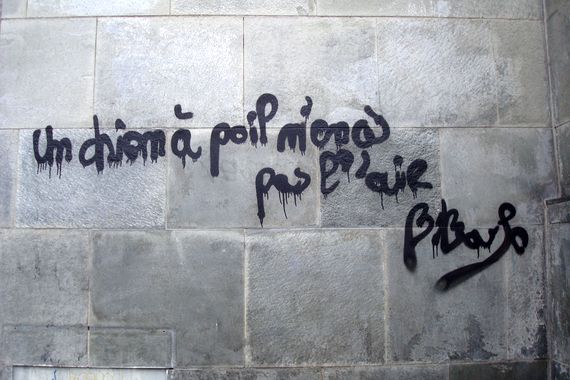

Pour paraphraser Brel : les bourgeoises c’est comme les cochonnes, plus ça devient vieille plus ça devient conne #Deneuve&les100soumises #TouchentPasàleursPorcs

*

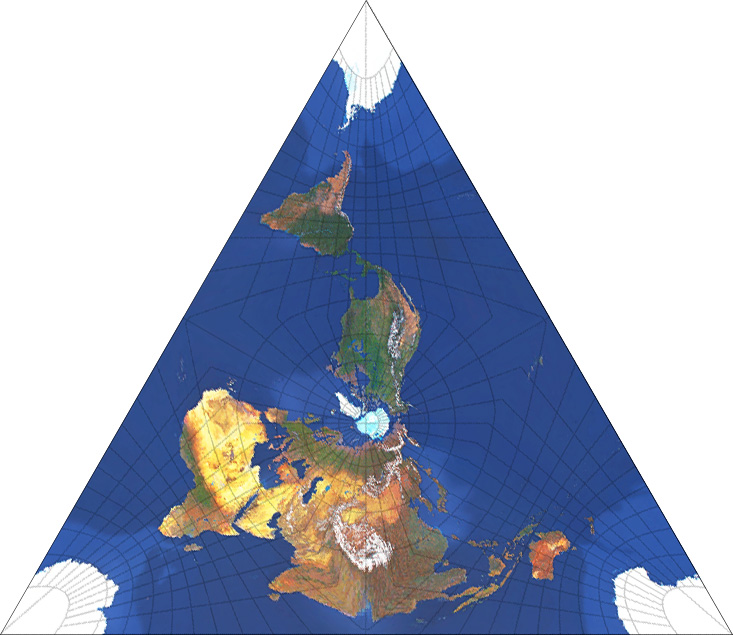

l’un de mes collages du temps où j’avais le temps de m’y amuser ; mais j’en referai, j’ai rapporté un journal de théâtre d’Edimbourg pour ça

l’un de mes collages du temps où j’avais le temps de m’y amuser ; mais j’en referai, j’ai rapporté un journal de théâtre d’Edimbourg pour ça