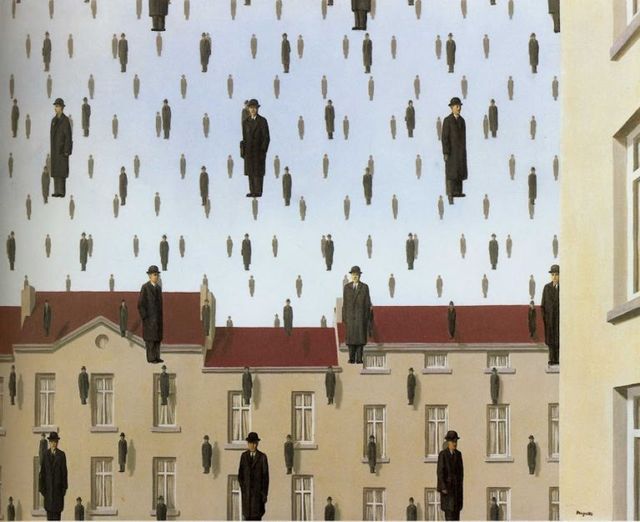

René Magritte, « Golconde », 1953

*

Un, un, un, un, il y a un tas d’eux. Il y a tout un tas d’eux. Il y a un tas d’eux. Chacun d’eux est un. Chacun est un, il y a un tas d’eux. Chacun est un, il y a un tas d’eux, il y a tout un tas d’eux. Chacun est un, il y a un tas d’eux.

Chacun est un. Chacun est un, il y a un tas d’eux. Chacun est un. Chacun est venu s’accoutumer à ça. Chacun est un. Il y a un tas d’eux.

Chacun est un, chacun s’est accoutumé à ça. Chacun est un. Chacun est un, il y a un tas d’eux. Chacun est accoutumé à ça. Chacun est un. Il y a un tas d’eux. Chacun est un, chacun a l’habitude d’être cet un. Chacun est un. Il y a un tas d’eux. Chacun est un, chacun a tout à fait l’habitude d’être cet un. Chacun est un. Il y a un tas d’eux. Chacun est un, chacun a tout à fait l’habitude d’être un. Chacun a tout à fait l’habitude d’être cet un. Chacun est un. Chacun a tout à fait l’habitude d’être cet un. Chacun est un. Il y a un tas d’eux.

Chacun est un. Chacun est cet un. Il y a un tas d’eux. Chacun est un. Chacun est cet un. Il y a un tas d’eux. Chacun est un.

Chacun est un. Il y a un tas d’eux. Chacun est cet un. Il y a un tas d’eux. Chacun est un. Il y a un tas d’eux. Chacun est un. Chacun est accoutumé à ça. Chacun est un. Il y a un tas d’eux.

Chacun est accoutumé à être un. Chacun est accoutumé à être cet un. Il y a un tas d’eux. Chacun est accoutumé à ça.

Chacun est un. Chacun est cet un. Chacun est tout un d’eux. Il y a un tas d’eux. Chacun est un. Chacun est cet un. Il y a un tas d’eux. Chacun est un. Chacun est tout un d’eux. Chacun est un. Chacun est accoutumé à être cet un. Chacun est accoutumé à être tout un d’eux.

Il y a un tas d’eux. Chacun est un. Chacun est accoutumé à être cet un. Chacun est tout à fait accoutumé à être cet un. Chacun est un. Chacun est l’un qu’un est en étant cet un. Il y a un tas d’eux. Chacun est un qui est un en étant l’un d’eux. Il y a un tas d’eux. Chacun est un. Chacun est un.

Chacun est un. Chacun est accoutumé à être cet un. Chacun est un. Chacun est accoutumé à être cet un étant cet un. Certains sont accoutumés à cet un étant cet un. Certains sont parfois accoutumés à cet un étant cet un. Cet un est accoutumé à cet un étant cet un. Il y a un tas d’eux. Chacun est un. Chacun est cet un. Chacun est tout à fait accoutumé à chaque un étant cet un. Chacun est un. Chacun est tout à fait accoutumé à être cet un. Chacun est un. Chacun est cet un. Chacun est accoutumé à être un. Chacun est un. Chacun est un.

Chacun est un. Chacun est cet un qu’est un. Chacun est un. Chacun est en train d’être un. Chacun est un. Chacun est en train d’être l’un qu’est en train d’être un. Chacun est un. Chacun est en train d’être l’un que chaque un est en train d’être. Chaque un est en train d’être un. Chacun est en train d’être l’un qu’un est en train d’être. Chacun est un. Chacun est un.

Chacun est un. Chacun est très bien accoutumé à être un. Chacun est très bien accoutumé à être cet un. Chacun est un. Chacun est un. Chacun est très bien accoutumé à être cet un, à être l’un qu’est en train d’être un. Chacun est un. Chacun est très bien accoutumé à être cet un. Chacun est très bien accoutumé à être un qu’est en train d’être un. Chacun est un. Chacun est très bien accoutumé à être l’un que chacun est en train d’être. Chacun est un. Chacun est un. Chacun est en train d’être l’un qu’est en train d’être un.

Il y a un tas d’eux. Chacun est un étant cet un. Chacun est un. Il y a un tas d’eux. Chacun est un. Chaque un est tout un, tout un est chaque un. Chacun est un. Chacun est un et chacun est l’un que chaque un est en train d’être en étant cet un. Chacun en étant un est un étant un étant spécialement cet un. Chacun en étant un est un étant cet un, est un étant un étant spécialement cet un. Chacun est un. Il y a un tas d’eux. Chacun est un et est en train d’être cet un, en train d’être cet un spécial, spécialement en train d’être cet un. Chacun est un. Il y a un tas d’eux. Chacun est un étant spécialement cet un, spécialement l’un qu’est en train d’être un.

Chacun est un et est cet un et est spécialement cet un et est cet un spécial et est accoutumé à être cet un, est habitué à être cet un, est tout à fait habitué à être cet un, est très bien accoutumé à être cet un, est certainement très bien accoutumé à être cet un spécial, est très bien accoutumé à être spécialement cet un, est très bien accoutumé à être l’un qu’est un, est un qu’est en train d’être un et chacun est un et il y a un tas d’eux et chacun est tout un et tout un est un, est un spécial un, et chacun est un, et il y a un tas d’eux et chacun est tout un d’eux et tout un d’eux est un spécial un, et chacun est un, chacun est l’un qu’est en train d’être cet un, et chacun est un, et chacun est en train d’être l’un que chacun est en train d’être, et chacun est un, et chacun est en train d’être chaque un, et chacun est en train d’être l’un que chaque un est en train d’être, et chacun est un est l’un qu’est un, chacun est en train d’être un est un étant l’un qu’est un. Chacun est un. Il y a un tas d’eux. Chacun est un étant l’un spécial qu’un est en train d’être.

*

Gertrude Stein photographiée par Man Ray en 1926

One, one, one, one, there are many of them. Le texte originel en américain peut être lu ici (en cliquant sur la dernière page proposée), dans le volume Portraits and Prayers de Gertrude Stein (1934).

Pour le traduire, j’ai été attentive à la sonorité, et j’ai joué avec les mots un (chaque un) et être, qui sont les deux mots de ce fascinant poème, et aussi – ce qui n’y est pas en anglais -, avec le « d’eux » qui peut évoquer, par homophonie, deux ou d’œuf.

*

*

*

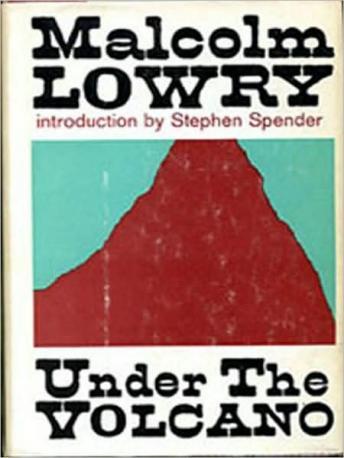

Avant de revenir peut-être moi-même sur ce livre mythique, voici des extraits de la préface magnifique de Maurice Nadeau dans l’édition Folio, une réflexion sans doute valable pour tous les chefs-d’œuvre :

Avant de revenir peut-être moi-même sur ce livre mythique, voici des extraits de la préface magnifique de Maurice Nadeau dans l’édition Folio, une réflexion sans doute valable pour tous les chefs-d’œuvre :

*

*

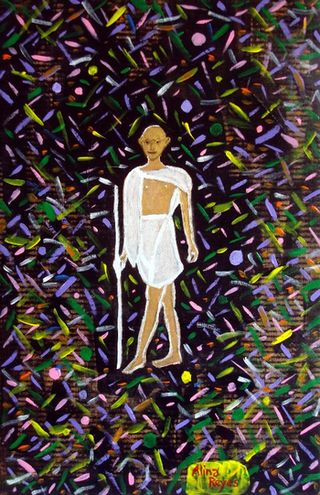

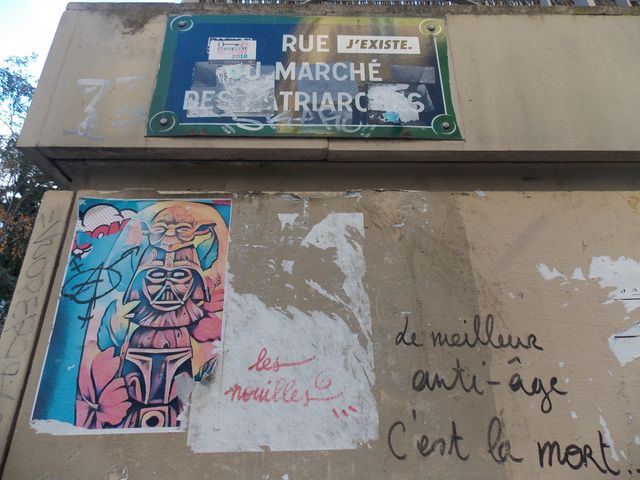

ces jours-ci à Paris, photos Alina Reyes

ces jours-ci à Paris, photos Alina Reyes