ce 5 janvier 2017, avant d’aller travailler en bibliothèque j’ai fait un tour au Jardin des Plantes par beau soleil quasi printanier, sous les cris des mouettes, des corbeaux et des perruches ; photos Alina Reyes

ce 5 janvier 2017, avant d’aller travailler en bibliothèque j’ai fait un tour au Jardin des Plantes par beau soleil quasi printanier, sous les cris des mouettes, des corbeaux et des perruches ; photos Alina Reyes

*

Le duc du Livre du Duc des vrais amants a-t-il jamais existé ? Si le texte et ses illustrations ne donnent aucun indice sur l’identité de celui dont l’auteure se présente comme une sorte de ghostwriter, c’est peut-être que celui pour qui elle dit je est lui-même le fantôme de l’affaire, son prétexte pour se faire homme le temps d’un roman, tout en gardant la main, sa main de femme et de militante de la cause des femmes qui récupère la romance mensongère racontée par les hommes pour finalement la démystifier. Et après tout, peu importe qu’il ait existé ou non. Car, tout séduisant amoureux qu’il soit, il n’est qu’un stéréotype. Il est même moins que l’archétype de l’amant tel que l’élaborèrent les romans de fin amor. En ce début du XVe siècle, on est déjà bien loin de Chrétien de Troyes, de ses chevaliers valeureux et aventureux, hommes accomplis affrontant tous les dragons du monde par sens de l’honneur, le leur, celui du roi et celui de leur dame. Ici l’amant est un tout jeune adolescent qu’une jeune femme mariée à un vieil homme pénible va jouer à séduire. Mais le garçon charmant finira en homme comme les autres, et de l’histoire d’amour il ne restera rien, qu’un sentiment de gâchis.

Christine, comme elle s’appelait elle-même, essaie-t-elle donc de décourager les femmes de l’amour ? Loin de là. Elle-même, avant la mort de son aimé, a vécu avec lui le grand et heureux amour. Ils étaient tous les deux jeunes et amoureux, ils ont eu trois enfants, et bien des indices dans ce livre montrent qu’elle a goûté pleinement tous les plaisirs de l’amour, qu’ils ont joui d’une vie amoureuse ardente et accomplie. Christine ne repousse pas l’amour, au contraire : elle met en garde les femmes contre le faux amour. En a-t-elle eu l’expérience après son veuvage ou l’a-t-elle simplement observé autour d’elle ? En tout cas c’est une femme redoutablement intelligente qui dénonce l’illusion d’aimer à laquelle hommes et femmes s’adonnent volontiers comme à un vin, une drogue. Ainsi que le fera bien après elle Stanley Kubrick dans son film testament, Eyes Wide Shut, Christine déploie le spectacle de l’ivresse amoureuse, mais jusqu’à la gueule de bois. Et quand Nicole Kidman, au bout du compte, déclare à la fin du film qu’il ne reste au vrai couple qu’à laisser au néant les fantômes et à recommencer à faire l’amour, il semble que Christine ait écrit son dialogue. Ce sont bien souvent les conseils les plus simples qui sont les plus subtils et les plus difficiles à comprendre. Lors d’une journée consacrée à ce livre, j’ai entendu des agrégatives se demander comment on pouvait qualifier de féministe une auteure qui donnait aux femmes, à travers le personnage de Sibylle de la Tour, des recommandations telles que de s’occuper de leurs travaux et de leur foyer plutôt que de rêver d’amants. Mais Christine de Pizan fait la même chose qu’allait faire Cervantès deux siècles plus tard avec son Don Quichotte : non seulement prévenir les hommes et les femmes contre les vaines rêveries, mais aussi et surtout, ce faisant, dénoncer une société rigide, hypocrite, bornée, liberticide. Car le rêve ne devient néfaste que parce qu’il est interdit de cité.

« Dames d’honneur, sans vouloir vous déplaire,

Je vous conseille que de vous vous écartiez

Les imposteurs, croyez-moi, sans colère,

De ces méchantes langues il faut vous méfier »,

écrit Sybille à l’amante. Et si l’histoire est narrée par le duc, et selon son point de vue, c’est elle, la dame, qui a les derniers mots du livre :

« Seule Mort l’en détachera,

Qui m’a atteinte. »*

Mais le poème virtuose qu’est le roman de Christine de Pizan recèle d’autres audaces que celles de sa versification et que cet avertissement implacable, qui démolit la romance et met à nu des fonctionnements sociaux tristes et mortifères sous leurs apparences joyeuses. Il est aussi, malicieusement, une ode à l’amour physique, l’amour vrai pour le coup, l’amour des vrais amants. Alors que la règle de l’amour courtois est de ne pas aller « jusqu’au bout » et de se contenter de flirter indéfiniment, hypocritement et stérilement, les embrassades étant permises mais pas la pénétration, Christine ponctue son texte de petits mots aussi importants que les petites fleurs dans les tapisseries de dame et de licorne, et qui sont autant d’évocations des plaisirs bien crus et nus de l’amour. Le jeune homme, auprès de la dame, « attise son tison ardent » (celui qui est dans son cœur, bien sûr) et se compare à « un papillon attiré par la chandelle » ou à « un oisillon qui se prend à la glu » ; une fois de retour chez lui, seul, il s’étend sur son lit sans pouvoir dormir, obsédé par « la douce et exquise piqûre d’amour » ; une autre fois, il prend congé d’elle « après la dégustation des épices » ; d’autres fois la dame se fait préparer des bains et invite le jeune homme à venir la voir prendre son bain (Ains joye avoye perfaitte, « j’avais une joie parfaite », Se ce m’estoit grant delis, « mon plaisir était immense »…) ; une autre fois, loin d’elle, il lui écrit que son ardent désir l’épuise, lui parle de ses transports d’ardeur ; une autre fois encore, il lui demande de le soulager de son désir amoureux ; une autre fois, après l’amour, il se félicite d’avoir pris la peine de tenir les chevaux (il s’est déguisé en palefrenier pour la rejoindre) pour en retirer « un si doux et délicieux salaire ». Ces chevaux ne sont-ils pas aussi ceux de son ardeur qu’il a retenue pour la rejoindre ? Au milieu du XIIIe siècle, dans le Fabliau de la dame qui demandait l’avoine pour Morel, Morel était le nom d’un cheval noir pour lequel, par code entre eux, la dame demandait à son mari de l’avoine, c’est-à-dire, en décodé, lui signalait qu’elle désirait faire l’amour. Comprenons aussi que tout au début, quand le jeune puceau s’en va à la chasse aux connilz, ces « lapins » désignent aussi, déjà, les cons, les sexes des femmes. À n’en pas douter, Christine n’ignorait rien de l’amour vrai, et duc signifiant conducteur, son livre pourrait s’intituler Guide des vrais amants.

* éd Champion Classiques, traduction Dominique Demartini et Didier Lechat

La pensée s’étend dans tous les sens, flaire partout. À travers le fouillis des odeurs, les pistes se précisent, les parfums se distinguent, tracent des voies. Dans la vaste bibliothèque laborieuse, je suis le tigre de mon poème, ma thèse.

J’en suis à ma centième page écrite ornée (davantage sont écrites). Les précédentes sont ici

*

*

par Thomas Struth

par Thomas Struth

(source)

*

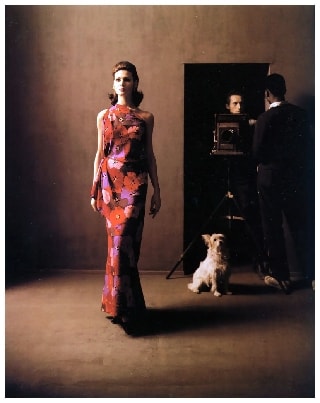

par Melvin Sokolsky pour le Harper’s Bazaar

par Melvin Sokolsky pour le Harper’s Bazaar

(source)

*

* et une interprétation maison vite fait, à l’instant, photo Alina Reyes

et une interprétation maison vite fait, à l’instant, photo Alina Reyes

*

Le texte de Michel Foucault sur ce tableau

Une conférence du professeur Philippe Desan sur « Foucault et « Las Meninas » «

*

enregistré hier à la Sorbonne

*

« …l’une de mes esquisses. C’est ce que j’appelle un texte : une rose blanche du jardin (…) Est-il possible de lire les apparences naturelles comme des textes ? »

John Berger, lettre à son fils, lue dans ce documentaire sur l’auteur dessinateur engagé qui vient de mourir, visible, et à voir, sur Arte pendant 27 jours encore

*

Quelle sorte de penseur est Montaigne ? Dans le match des philosophes vu par les Monty Python, il ne ferait partie d’aucune équipe. Il serait plutôt les réalisateurs. S’il jouait à la soule tellement en vogue à son époque, ce serait en précurseur, plutôt que du football, du rugby – où il s’agit de marquer des essais et de les transformer. Montaigne se déplace sur le terrain avec sa balle de biais, en faisant des passes à ses auteurs anciens, ses citations, faisant ainsi progresser sa pensée jusqu’aux frontières connues du lecteur ; puis les lui fait franchir. Montaigne pratique aussi le jeu de paume, sa ponctuation même l’indique, avec ses multiples rebonds, ses majuscules frappant les murs en pleines phrases, faisant résonner ses coups, ses assertions, ses pro et contra. Contre qui joue-t-il ? Contre la mort, d’abord. Il l’a déclaré d’emblée, que Philosopher, c’est apprendre à mourir. Au jeu de paume, son frère est mort : car l’adversaire n’est pas toujours loyal. Joue-t-il contre le temps ? Si, vieillissant, il évoque avec mélancolie la santé et la vigueur virile de sa jeunesse, il n’a pourtant rien d’un Proust avant l’heure, il ne semble pas vraiment souffrir d’une perte qu’il lui faudrait réparer par la littérature. Et son projet est de se portraiturer, non de se raconter, de mettre en scène son histoire. Ce qui l’intéresse c’est l’exploration de l’âme humaine, de son âme, et même si tout est instable en ce monde, comme il le répète, même si lui-même n’est plus celui qu’il fut, malgré tout l’être se laisse saisir dans sa constance par le contemplatif.

Montaigne a une nature, une vie physique, et il y tient. Oui, c’est un sportif. Parce qu’il se sert de son corps, et parce qu’il s’en sert dans sa relation à autrui de façon franche et honnête. Concrètement, son premier autrui dans l’exercice physique est sans doute son cheval. C’est là, en chevauchant longuement, qu’il a appris à tenir, à se maintenir stable dans le mouvement perpétuel, tout en avançant. Et c’est ce qu’il fait aussi en écrivant. Le lecteur changé avec lui en cavalier jouit d’une solide assurance de soi. Certes il raconte (c’est un de ces rares moments où il raconte quelque chose qui lui est arrivé, et c’est celui qu’il raconte le plus longuement) que, bousculé par un autre cavalier, il a chuté un jour, et failli y laisser la vie. Or même dans ce moment, tout « inconscient » qu’il fut (mais le coma n’est pas nécessairement un moment de totale inconscience, loin de là, et si l’on pense que ses souvenirs de ce moment sont en fait les récits qui lui en ont été faits, il n’est pas exclu qu’il les ait enregistrés malgré lui – après tout, il parlait, comme il arrive couramment après un traumatisme crânien, même si l’épisode est ensuite relégué aux fins fonds de la mémoire), même dans ce moment il resta serein, le moment de voir la mort en face ne lui pas dur, témoigne-t-il. Ainsi pouvons-nous chevaucher en paix avec cet honnête homme. Du moins, jusqu’à un certain point. Nous y reviendrons.

Un siècle avant lui, l’Aquitaine, sa terre, était encore anglaise. Les échanges fructueux qui eurent lieu très longtemps entre Gascons et Anglais ont laissé leur marque dans les esprits. La « petite Guyenne » (Bordelais et Périgord), à partir du mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri Plantagenet en 1152, est restée anglaise pendant trois siècles, dans une belle prospérité. Henri II est le vassal du roi de France, mais il est plus puissant que lui et jouit d’un domaine beaucoup plus grand. Voilà un paradoxe qui pourrait figurer dignement dans les Essais. Entre deux rois, l’âme gasconne choisit son propre bien-être, et cela lui reste à travers les siècles. Tout Gascon reconnaît en Montaigne un de ses frères en esprit : ni de l’une ni de l’autre équipe mais conducteur de sa monture et de ses affaires. En Angleterre, les rois donnent l’exemple de l’indépendance : Henri II s’emploie à réduire le pouvoir de l’Église, Henri VIII se déclare chef de l’église de son royaume. L’administration anglaise confère des pouvoirs exceptionnels à Bordeaux, des privilèges politiques et commerciaux qui favorisent son développement. Henri III donne aux Bordelais le droit d’élire leur maire (et les deux familles de gros bourgeois qui se disputent le pouvoir sont les Colomb et les Solers – un ambitieux bordelais du siècle dernier n’a-t-il pas emprunté leur nom à ces derniers, en y ajoutant un l pour monter à Paris ?). Au seizième siècle, dans une Aquitaine française et en proie comme le reste du pays à la guerre civile, le tempérament gascon de Montaigne allait servir dans ses fonctions de maire, d’homme politique soucieux d’équilibre entre les parties, et dans ses essais d’écriture de l’homme où nous le reconnaissons.

Montaigne à cheval tient son assiette, tout le bonheur de le lire est là. Nous chevauchons dans l’être et la pensée avec lui les pieds bien calés dans les étriers, et avec l’amour de la bête. Comme lui, nous nous sentons « fort serviteur de la naïveté et de la liberté ». Mais quelquefois, le lecteur moderne, la lectrice d’aujourd’hui sent tout à coup l’assiette de l’auteur s’écarteler : le voilà suspendu entre deux selles, deux chevals comme on écrit en ancien français. Montaigne vante la sagesse des paysans comme celle de Socrate. Les paysans ont la sagesse des simples, dit-il. Comme si les « simples » étaient une catégorie d’hommes à part. Et nous comprenons que le châtelain ignore tout de ce que la vie apprend aux prétendus simples, c’est-à-dire aux pauvres. Les paysans qui meurent en sages n’ont pas vécu sans pensée. Un homme qui s’est contenté de naître pour occuper une bonne place dans la société, comme le dira Figaro, n’a pas été à l’école de la vie, contrairement à ce que dira plus tard encore Léa Seydoux. Socrate apprenait à ses disciples à penser en marchant, Montaigne apprend à penser en chevauchant, et les pauvres apprennent à penser et à devenir sages en avançant dans la vie contre toutes les difficultés mortelles, dans le risque permanent de mort réelle : arriver « au bout », comme dit Montaigne, est en soi une victoire. Ne pas le comprendre relève du racisme de classe bien intentionné – comparable à celui de son ami La Boétie déplorant la passivité du peuple et le rendant responsable de son aliénation (mais est-elle plus grande que celle des grands ?) alors que lui-même, né privilégié, n’a jamais eu à sortir de sa condition.

Montaigne perd son assiette aussi quand il parle des femmes, tantôt accumulant les poncifs d’un sexisme épais (« Il faut qu’elles deviennent insensibles et invisibles pour nous satisfaire »), tantôt reconnaissant une parfaite égalité ontologique entre l’homme et la femme. Quant à ses protestations contre les auteurs qui parlent trop crûment de sexe (« Celui qui dit tout, il nous saoule et nous dégoûte »), elles font sourire : pourquoi donc les lit-il tant, les cite-t-il tant ? Un pied sur le cheval de la libre pensée, l’autre sur celui de la bien-pensance, Montaigne se livre de temps en temps à quelques grands écarts douloureux, où se devine déjà Pascal et son fameux effroi. Mais c’est Montaigne, et il se livre tout nu. « Hé pauvre homme, tu (…) es assez misérable de condition, sans l’être par art ». Comme il le dit aussi, « ceux qui se méconnaissent, se peuvent paître de fausses approbations ». Nous ne lui en ferons pas l’injure.

*

J’ai le plaisir de voir une version plus brève de ce texte (je l’ai abrégé spécialement pour eux) publiée sur le site de la Société Internationale des Amis de Montaigne. Merci à eux !

*

Les Belles Endormies, très beau roman de Yasunari Kawabata, paru en 1961, exposait le tableau d’un vieil homme jouissant de jeunes filles inconscientes, droguées. Un an plus tard paraissait La Femme des sables de Kôbô Abé. Je n’ai plus ce livre avec moi et je ne peux donc en parler dans le détail mais il m’a laissé, comme à tous ses lecteurs, une très forte impression. Et il m’apparaît maintenant comme une sorte de conséquence du roman de Kawabata : où l’abus du vivant commis par l’homme se retourne contre lui. L’homme parti à la recherche d’une nouvelle espèce d’insecte qu’il veut capturer et à laquelle il veut donner son nom devient cet insecte prisonnier de lui-même qu’il était.

C’est un texte très polysémique, d’où sa puissance, sa capacité à apporter un éclairage sur toutes sortes de situations, intimes, politiques, spirituelles. En continuité avec la note précédente, et d’autres, je dirais aujourd’hui : cette femme des sables ne peut-elle être lue comme la réaction de la nature et de la pensée aux abus que commet l’homme sur elles ? Voici un homme enfermé suite à sa passion de classer et tuer des êtres vivants, comme il disait l’être par la paperasse, la classification, les cadres, les limites, la langue morte que la société impose aux hommes. Le sable menace le monde, la maison de l’homme, parce que l’homme maltraite la nature et la littérature, expression de la nature, de la vérité. Parce qu’il n’habite pas le monde en poète, parce qu’il ne l’habite pas. Nature et littérature veulent être habitées, vraiment.

Après une chronique de Max-Pol Fouchet sur le livre, voici en huit vidéos le film entier (1964), aussi mythique, tiré du roman par Hiroshi Teshigahara.

*

La femme des sables 8 (fin) par esclavedelabsolu