Dans la suite de l’appel à la liberté de Forêt profonde (note précédente), deux interprétations du joyeux et merveilleux rondeau des « forêts paisibles » dans les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau. Celle-ci, dans une mise en scène d’Andrei Serban, décor et costumes de Marina Draghici, direction des Arts florissants par William Christie, avec Patricia Petibon et Nicolas Rivenq :

Une interprétation régulièrement accusée d’ « appropriation culturelle », avec des arguments tels que « Atrocious, inexcusable and insulting cultural misappropriation. Seriously, Europe, you gotta do better. C’est affreux ». Ou encore : « mise en scène grotesque qui ne passerait plus aujourd’hui, en tout cas au Canada et Etats-Unis. Les Indiens ne sont pas identifiés, de quelle nation s’agit-il ? En fait ce sont des indiens imaginaires stéréotypés et ridiculisés, tels que vus par des européens qui n’y connaissent rien. Le calumet de certaines tribus (qui prend des formes différentes) est remplacé par une pipe. L’héroïne porte un chapeau de plumes (ces chapeaux ne sont portés que par des hommes de certaines tribus, et pas par des femmes). Les danses sont ridicules, etc, etc. »

Accusations auxquelles j’ai apporté ces réponses, dans les commentaires de la vidéo : Ne confondez pas imaginaire et réalité ! Ou bien vous détruisez toute la littérature et tout l’art, comme les intégristes religieux. Si vous les trouvez ridiculisés, c’est votre regard qu’il faut interroger pour savoir où est le racisme. Moi je les trouve extrêmement gracieux. J’ai déjà été confrontée à cette réaction de Nord-Américains, là-bas le concept d’appropriation culturelle est le nouveau tabou. Mais personne ne trouve rien à redire aux westerns spaghetti, par exemple. Et les Amérindiens portent des jeans ou des chapeaux de cow-boys sans qu’on crie à l’appropriation culturelle. C’est de l’iconoclasme à géométrie variable.

Voici maintenant ce même rondeau, dit « baroque » (ne perdons pas de vue que cette qualification est elle-même une interprétation datant de l’époque moderne) mis en scène par Clément Cogitore avec des danseurs de Krump, style de hip-hop violent inventé dans les ghettos de Los Angeles, sur une chorégraphie de Bintou Dembele, Grichka et Brahim Rachiki. Ici cette dernière entrée de l’opéra-ballet intitulée « Les Sauvages » trouve sa grâce dans une expression plus terrienne, plus chtonienne des habitants de la forêt (n’oublions pas que sauvage signifie, étymologiquement, « de la forêt »). Le Krump est une danse révolutionnaire, qui dit la rage et la joie de vivre de jeunes générations grandies dans un monde hostile, qu’elles parviennent à dépasser comme la nature sort de terre au printemps. Une sorte de Sacre du printemps.

Vinceremos.

*

Où est le lecteur ?

Où est le lecteur ? Où sont les promeneurs ?

Où sont les promeneurs ? Où sont les oiseaux ?

Où sont les oiseaux ? Où est le bateau ivre ? (L’homme aux semelles devant, sculpture de Jean-Robert Ipoustéguy en hommage à Rimbaud, dit par Verlaine « l’homme aux semelles de vent » )

Où est le bateau ivre ? (L’homme aux semelles devant, sculpture de Jean-Robert Ipoustéguy en hommage à Rimbaud, dit par Verlaine « l’homme aux semelles de vent » )

Où sont les gens ?

Où sont les gens ?

Pourquoi pêchent-ils la ferraille avec un aimant ?

Pourquoi pêchent-ils la ferraille avec un aimant ? Où allons-nous ?

Où allons-nous ? Où joue la lumière ?

Où joue la lumière ?

*

*

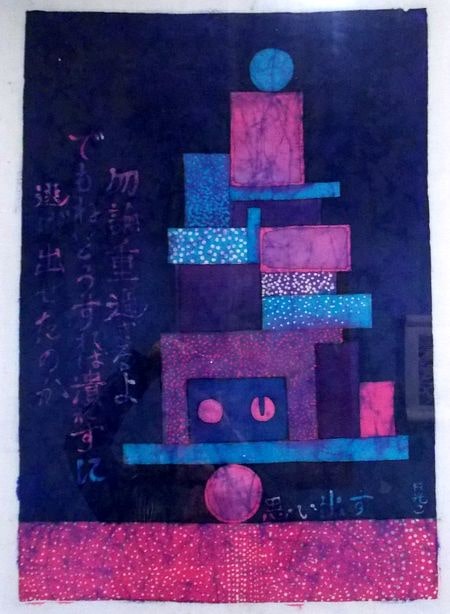

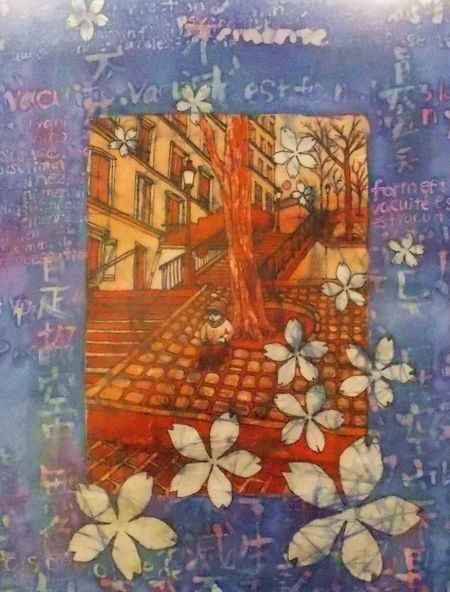

hier à Paris 5e, photos Alina Reyes

hier à Paris 5e, photos Alina Reyes

*

*

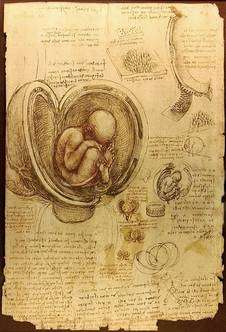

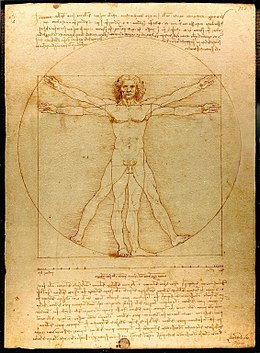

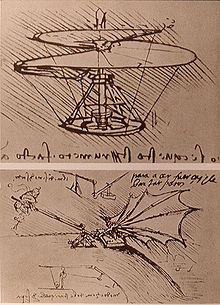

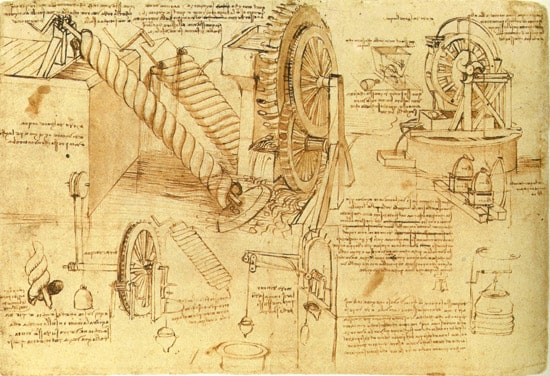

J’ai commencé hier soir à relire les Carnets de Léonard de Vinci, lus au moins partiellement plusieurs fois au cours des dernières années. Auteur et penseur de premier plan, dont les paroles valent d’être méditées autant que les peintures et les machines. Mais il est intéressant aussi de se pencher sur la façon dont Léonard est reçu, vu, à travers le temps. En 1550, trente et un ans après la mort de Léonard, dans Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, Giorgio Vasari vante la merveille de son génie, mais lui reproche sévèrement sa prétendue inconstance dans le travail, et va jusqu’à inventer un pieux repentir du peintre sur ce sujet au moment de mourir. Que l’inachèvement de plusieurs de ses œuvres fasse partie de son œuvre et de son génie -comme il arrive chez certains autres génies- n’est pas compris à l’époque, et sans doute reste aujourd’hui à éclairer.

J’ai commencé hier soir à relire les Carnets de Léonard de Vinci, lus au moins partiellement plusieurs fois au cours des dernières années. Auteur et penseur de premier plan, dont les paroles valent d’être méditées autant que les peintures et les machines. Mais il est intéressant aussi de se pencher sur la façon dont Léonard est reçu, vu, à travers le temps. En 1550, trente et un ans après la mort de Léonard, dans Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, Giorgio Vasari vante la merveille de son génie, mais lui reproche sévèrement sa prétendue inconstance dans le travail, et va jusqu’à inventer un pieux repentir du peintre sur ce sujet au moment de mourir. Que l’inachèvement de plusieurs de ses œuvres fasse partie de son œuvre et de son génie -comme il arrive chez certains autres génies- n’est pas compris à l’époque, et sans doute reste aujourd’hui à éclairer. En 1910, Freud dans Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci commet un énorme délire sur l’homosexualité, prétendument frigide et platonique, du peintre. Son essai, fondé sur une faute de traduction, en dit davantage sur Freud que sur Léonard, mais reste sauvé du plantage total par une observation pertinente sur la figuration de ses deux mères (la naturelle et l’adoptive) dans le tableau La Vierge, l’Enfant Jésus et sainte Anne. Aujourd’hui la vie homosexuelle du peintre, dans presque tous les documentaires sur lui que j’ai pu visionner, fait encore manifestement l’objet des fantasmes de ceux qui en parlent comme s’ils avaient tenu la chandelle, lui prêtant des liaisons sexuelles multiples, y compris avec un enfant. En réalité, en l’absence de témoignages sur la question, on ne peut rien affirmer. Seulement supposer, d’après ce que son œuvre écrite et peinte laisse comprendre de lui, qu’il ne fut ni « platonique » ni débauché mais tout à la fois libre et raisonné, d’esprit donc de corps aussi.

En 1910, Freud dans Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci commet un énorme délire sur l’homosexualité, prétendument frigide et platonique, du peintre. Son essai, fondé sur une faute de traduction, en dit davantage sur Freud que sur Léonard, mais reste sauvé du plantage total par une observation pertinente sur la figuration de ses deux mères (la naturelle et l’adoptive) dans le tableau La Vierge, l’Enfant Jésus et sainte Anne. Aujourd’hui la vie homosexuelle du peintre, dans presque tous les documentaires sur lui que j’ai pu visionner, fait encore manifestement l’objet des fantasmes de ceux qui en parlent comme s’ils avaient tenu la chandelle, lui prêtant des liaisons sexuelles multiples, y compris avec un enfant. En réalité, en l’absence de témoignages sur la question, on ne peut rien affirmer. Seulement supposer, d’après ce que son œuvre écrite et peinte laisse comprendre de lui, qu’il ne fut ni « platonique » ni débauché mais tout à la fois libre et raisonné, d’esprit donc de corps aussi. « Coleridge appelle Shakespeare l’homme aux « myriades de cerveaux ». Si la discussion baconienne était ouverte, un parallèle serait possible avec la multiplicité des cerveaux de Léonard. » Et : « chez lui, la beauté d’expression nous obsède jusqu’à la torture ». E. MacCurdy, dans son Introduction aux Carnets de Léonard.

« Coleridge appelle Shakespeare l’homme aux « myriades de cerveaux ». Si la discussion baconienne était ouverte, un parallèle serait possible avec la multiplicité des cerveaux de Léonard. » Et : « chez lui, la beauté d’expression nous obsède jusqu’à la torture ». E. MacCurdy, dans son Introduction aux Carnets de Léonard.

*

* hier soir rue Mouffetard, photo Alina Reyes

hier soir rue Mouffetard, photo Alina Reyes

*

*