*

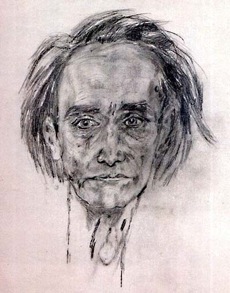

Sans les livres de cet homme, ma vie aurait été beaucoup moins belle, vraiment. Alors je lui dois bien de la continuer aussi belle qu’il m’a aidée à la faire. Il aimait la Grèce, les dieux, les déesses, les déserts, les ermites, il aimait marcher, il aimait le temps. Je l’aimais beaucoup, beaucoup et depuis toujours. Un jour je le lui ai dit. C’était à la Maison des Ecrivains, je venais de participer à un débat, mon premier débat, autour du premier roman – et de découvrir la méchanceté du milieu littéraire par la bouche et le visage grimaçant d’une femme, J. Savigneau, une critique qui s’en était prise à moi. Il y avait du soleil ce jour-là, ça fait longtemps mais je m’en souviens bien, en quittant la table j’ai vu Jacques Lacarrière, je suis allée lui dire que je l’aimais beaucoup, et depuis toujours. Il m’a regardée, ravi, et plus encore que ravi, étonné. Moi c’est son étonnement qui m’a étonnée. Je le revois, son visage ravi et étonné, dans le soleil.

Quelques années plus tard, j’avais projeté de faire un long voyage en Grèce, au terme duquel j’aurais voulu m’installer en Crète. Je lui ai écrit pour lui demander un renseignement, je ne sais plus lequel. Il m’a répondu par une belle lettre, en me proposant de nous rencontrer un jour à Paris. Le papier était beau, avec au dos une calligraphie arabe de Hassan Massoudi, l’enveloppe était belle, le timbre en forme de gros cœur.

Chemins faisant, le site des Amis de Jacques Lacarrière

![franz-kafka1[2]](https://journal.alinareyes.net/wp-content/uploads/2013/08/franz-kafka12.jpg)