Voici une partie d’un travail sur Nijinski présentée par un étudiant, avec son aimable autorisation.

*

Comment Nijinski révolutionna-t-il la danse, et pourquoi, malgré l’absence d’enregistrement cinématographique des ballets où il dansa ou qu’il chorégraphia, reste-t-il une figure fascinante, un « dieu de la danse » comme on le nomma, qui continue à inspirer nombre d’artistes, et à susciter nombre d’écrits et de documentaires ? À l’évidence, son physique est en soi une œuvre d’art, une œuvre de la nature que son art de danseur a sublimée, comme son art de chorégraphe a ouvert une nouvelle ère dans la danse. En nous intéressant notamment aux ballets Le spectre de la rose, L’après-midi d’un faune et Le sacre du printemps, nous nous attacherons à montrer comment Vaslav Nijinski a révolutionné l’art par le génie de son corps de danseur et son génie de chorégraphe.

Nijinski, Polonais, faisait plutôt penser à un Mongol ou à un Tatar – à l’école, enfant, on le surnommait « le jap’ ». Son corps et son visage si singuliers avaient une présence immédiate et immense, du moins dès qu’il était sur scène. Il était à la ville, disait-on, plutôt timide et même un peu maladroit. Mais sur scène, il apparaissait transfiguré. Son physique ne répondait pas aux normes d’une beauté classique : ses traits étaient assez épais, son corps aux fortes jambes, relativement petit (1,65m) et très athlétique, n’était pas élancé. Il apparaît parmi les danseurs comme une perle différente des autres. Le dépouillement et la pureté extrêmes de sa gestuelle semblent paradoxalement exalter la profonde étrangeté, la bizarrerie, la fantaisie de sa personne. Sa musculature et ses traits expriment une virilité triomphante, mais sa grâce et sa sensualité disent aussi la merveille de la féminité. Si, comme le dit Philippe Beaussant, le baroque essaie de dire « un monde où tous les contraires seraient harmonieusement possibles », Nijinski en lui-même est ce monde.

Les sauts de Nijinski demeurent légendaires. La danseuse Tamara Karsaniva, sa partenaire aux Ballets Russes, disait :

« Nijinski vole au-dessus de toute la largeur de la scène avec un grand assemblé entrechat-dix (…) il semble rester encore deux à trois secondes suspendu en l’air (…) il vole en diagonale sur toute la scène (…) il se catapulte vers les hauteurs avec un sissonne soubresaut, le corps arqué en arrière, planant dans les airs ».

Le saut qu’il effectua dans Le spectre de la rose fut particulièrement mémorable. Ce bref ballet représente une jeune femme endormie dans un fauteuil, à qui apparaît en rêve un homme qui s’annonce comme le spectre de la rose qu’elle portait au bal. À la fin, le spectre disparaît comme il était apparu : par la fenêtre. Nijinski étudia la scène et fit en sorte que le public ne puisse voir de sa sortie que son bond dans les airs. D’un bond prodigieux et allongé, il passa par la fenêtre et atterrit à la verticale de l’autre côté, en coulisses. Les spectateurs le virent disparaître dans l’air à travers la fenêtre : telle fut l’image qu’ils retinrent, la dernière. On aurait pu croire qu’il n’avait jamais remis les pieds sur terre, qu’il s’était volatilisé ainsi, suspendu dans les airs, sans retomber. Après avoir vu Le spectre de la rose en 1912 à l’Opéra de Vienne, Oscar Kokoschka raconta dans une lettre à Romola Nijinski :

« Ce fut pour moi une expérience unique et inoubliable. Non pas à cause de la modernité, inhabituelle à Vienne, de cette chorégraphie de groupe, de la décoration, des motifs et de l’orchestration, mais avant tout parce qu’il était arrivé sous mes yeux une chose qui, si l’on s’en tenait à une explication rationnelle en cette époque où l’on ne savait plus croire aux miracles, ne pouvait pas se produire. Ce sera toujours pour moi un mystère : comment, sur la scène, au milieu d’un groupe d’individus costumés, un être s’élevait-il dans les airs, visiblement sans effort ni élan, et planait-il, presque au mépris des lois physiques, pour disparaître dans l’obscurité des coulisses ? Cela me dépassait. »

Les sauts de Nijinski marquèrent tellement les esprits, même quand il les fit volontairement petits et discrets, comme dans L’après-midi d’un faune, que la légende continue à se plaire à les amplifier, comme on peut le voir dans un journal russe d’aujourd’hui :

« Beaucoup disaient que lorsqu’il dansait, il restait anormalement longtemps dans les airs, comme littéralement suspendu au-dessus des planches. Nijinski pouvait « filer » plus de dix tours dans une pirouette, était capable de parcourir la distance de l’avant-scène au fond de la scène en un seul saut. En hauteur, ses sauts dépassaient sa propre taille. Ses contemporains s’en souviennent comme de « Nijinski l’oiseau ». Il volait littéralement ! Tout cela dépasse clairement l’humainement possible. D’où tenait-il cette capacité ? Nous entrons là dans le domaine des suppositions. La rumeur dit qu’il étudiait les pratiques orientales, répétait des rituels indiens et pratiquait le yoga. Ainsi que la lévitation. Dans ces moments là, son esprit se détachait de son corps pour l’observer d’en haut, en suspension. On raconte également qu’il s’intéressait au spiritisme… Et qu’il possédait le don de prédire l’avenir. »

Ces exagérations montrent qu’un siècle plus tard, Nijinski continue à apparaître comme un être surnaturel, qui dépasse l’entendement humain. D’après sa partenaire de danse Tamara Karsavina, Nijinski disait que sauter comme il le faisait ne présentait aucune difficulté : « il n’y a qu’à, disait-il, s’élever en l’air, et puis on fait une petite pause là-haut. » Des mots pour participer au ravissement de l’esprit. Car Nijinski n’était pas seulement un athlète. Un athlète, un danseur virtuose pourrait sans doute exécuter des sauts techniquement aussi forts que ceux de Nijinski. Mais ils ne seraient pas aussi impressionnants, ils ne marqueraient pas autant les esprits. « Je ne suis pas un sauteur, je suis un artiste ! » disait-il. La performance mesurable de ses sauts ne prenait toute sa valeur que par leur grâce et par leur art, comme nous l’avons vu dans Le spectre de la rose, ou si on pense au saut modeste mais si aérien, si gracieux, qu’il fait dans L’après-midi d’un faune. Comme l’a écrit Hugo von Hoffmannsthal : « On sent Nijinski qui se dit : ‘Si je ne puis donner tout le faune en un seul saut, je ne vaux rien’ ».

Edwin Denby, qui a analysé les photos de Nijinski, a écrit cette phrase étonnante : « Les cuisses dans la photo du Spectre avec Karsavina expriment autant de tendresse que le visage de n’importe quel autre danseur ».

De même que pour les Grecs anciens tout le corps était sexué, chaque partie du corps et son ensemble exprimant sa masculinité ou sa féminité (raison pour laquelle ils sculptaient toujours des organes sexuels très discrets : ils n’étaient pas chargés d’exprimer une virilité ou une féminité que l’ensemble du corps portait), tout le corps de Nijinski était aussi expressif que son visage. Mais à la différence des Grecs, le corps de Nijinski pouvait être androgyne. Ainsi en était-il dans Le spectre de la rose, où il représentait à la fois l’amoureux rendant visite à sa belle endormie, et une fleur épanouie, dans son costume aux pétales de soie (conçu par Bakst), avec sa bouche en feuille de rose et la grâce de ses bras s’ouvrant comme la fleur autour de son visage.

Par ailleurs, lorsqu’il dansait un faune, être par nature mi-homme mi-chevreuil, il était à la fois humain et animal, dans une virilité empreinte de suavité féminine. Nijinski avait ainsi chorégraphié le ballet de 12 minutes sur la musique de Debussy, elle-même inspirée d’un poème de Mallarmé :

« Nijinsky portait un collant clair sur lequel étaient peintes de larges taches sombres. Une queue hirsute et courte était fixée au bas de son dos. Il avait aux pieds des chaussons de danse auxquels on avait retravaillé la forme afin de séparer le gros orteil des autres. Les spectateurs avaient ainsi l’impression que ses jambes se terminaient par des sabots de bouc. Ses oreilles avaient en outre été effilées à l’aide de cire, tandis que de fausses cornes venaient parachever ce costume. L’action du ballet était d’une grande simplicité : un faune regarde s’ébattre sept nymphes. Son désir est éveillé lorsque l’une d’elles se déshabille pour se baigner dans un torrent (sa nudité était évoquée par une courte tunique dorée). Lorsqu’il s’approche, la baigneuse s’enfuit laissant derrière elle une écharpe. Le faune la ramasse et après l’avoir étalée sur son rocher, dans un mouvement brusque des reins, il jouit dessus. »

Lors du scandale provoqué par la sensualité de la chorégraphie et du danseur lors de la première, tandis que la salle faisait un tollé, Rodin monta sur scène pour prendre sa défense. Puis le sculpteur écrivit dans Le Figaro du 31 mai 1912, deux jours après le spectacle, en réponse au critique Calmette qui avait « descendu » le ballet en parlant « de vils mouvements de bestialité érotique et des gestes de lourde impudeur », que les gestes de Nijinski y étaient

« d’une animalité à demi consciente : il s’étend, s’accoude, marche accroupi, se redresse, avance, recule avec des mouvements tantôt lents, tantôt saccadés, nerveux, anguleux. Entre la mimique et la plastique, l’accord est absolu : le corps tout entier signifie ce que veut l’esprit ; il atteint au caractère à force de rendre pleinement le sentiment qui l’anime ; il a la beauté de la fresque et de la statuaire antique. »

Nijinski posa pour Rodin, Maillol, Klimt et Kokoschka (dans l’ordre ci-dessus). Cocteau parla de la « stupeur sacrée » qu’il éprouva en assistant à la représentation du Faune. Dans sa lettre à la sœur de Nijinski, Kokoschka raconte que lors d’un dîner, comme il se trouvait assis à côté de Nijinski, il l’observa et même le toucha, pour essayer de comprendre la stupeur de ce genre qu’il avait éprouvée en le voyant danser : « Un visage presque encore enfantin, le buste délicat aussi, comme celui d’un éphèbe. Je fis exprès de laisser tomber ma serviette et je touchai sa cuisse. On aurait dit une cuisse de centaure et non d’un être humain. Un abdomen en acier ! »

Toujours ce mélange des contraires qui s’harmonisent dans le corps du danseur, et ravit ou désarçonne les spectateurs, comme Nijinski chorégraphe allait le faire encore avec Le sacre du printemps.

« Avec Le Sacre, l’art s’affranchit de la raison, du didactisme et de la finalité morale pour devenir provocation et événement. C’est en ce sens que l’on peut faire coïncider le 29 mai 1913 avec la naissance de la modernité : ce jour-là, depuis le lieu lui-même, l’ultramoderne théâtre des Champs-Élysées, dont le béton est à peine sec, en passant par les intentions révolutionnaires du compositeur et du chorégraphe, et jusqu’à la réaction tumultueuse du public, tout dénote l’avènement d’une ère nouvelle. »

Stravinsky a écrit Le sacre du printemps en 1910. Il le résume ainsi dans ses Chroniques de ma vie :

« J’entrevis dans mon imagination le spectacle d’un grand rite païen : les vieux sages, assis en cercle, et observant la danse à la mort d’une jeune fille, qu’ils sacrifient pour leur rendre propice le dieu du printemps. »

Cette œuvre est en quelque sorte le sacrifice que Stravinsky et Nijinsky ont offert pour le printemps de l’art. La réaction du public est à la mesure de l’audace des deux artistes. Dans la salle, rires, moqueries, chahut, vacarme et même pugilat : l’un des plus grands scandales de l’histoire de l’art ! « Tout ce qu’on a écrit sur la bataille du Sacre du Printemps reste inférieur à la réalité. Ce fut comme si la salle avait été soulevée par un tremblement de terre. Elle semblait vaciller dans le tumulte. Des hurlements, des injures, des hululements, des sifflets soutenus qui dominaient la musique, et puis des gifles voire des coups », témoigna Valentine Hugo.

La chorégraphie est en effet aussi révolutionnaire que la musique. Les pieds rentrés et les genoux pliés des danseurs sont en rupture totale avec la tradition. Bronislava Nijinski, la sœur du danseur, raconte dans ses Mémoires :

« Les hommes sont des créatures primitives. Leur apparence est presque bestiale. Ils ont les jambes et les pieds « en-dedans », les poings serrés, la tête baissée, les épaules voûtées, ils marchent les genoux légèrement ployés, avec peine… Tout cela demande beaucoup de précision aux danseurs… Ils trouvaient qu’on leur en demandait trop. »

« Entre la mimique et la plastique, l’accord est absolu : le corps tout entier signifie ce que veut l’esprit ; il atteint au caractère à force de rendre pleinement le sentiment qui l’anime ; il a la beauté de la fresque et de la statuaire antique ; il est le modèle idéal d’après lequel on a envie de dessiner, de sculpter ».

Les danseurs souffrent de ce qui leur est demandé, et qui entre totalement en contradiction avec la formation académique qu’ils ont reçue (et dans laquelle, par exemple, les pieds doivent être en-dehors, et non en-dedans). Nijinski doit lutter pour imposer sa vision, les attitudes primitives qu’il veut donner aux personnages, sa sauvagerie, son caractère bouleversant. Son génie de chorégraphe est alors largement incompris – des danseurs, du public, et même de Stravinski. Après quatre représentations à Paris et quatre à Londres, sa chorégraphie du Sacre est abandonnée. L’inventeur de formes nouvelles était, comme souvent, trop en avance sur son temps.

Cent ans plus tard, en 2013, un long travail de reconstitution permet de rejouer et de retransmettre à la télévision ce Sacre du printemps tel que l’avait conçu Nijinski, dont l’immense génie est désormais pleinement reconnu.

https://youtu.be/BryIQ9QpXwI

(voir aussi « Trois Sacre du Printemps singuliers« )

photo Alina Reyes

photo Alina Reyes

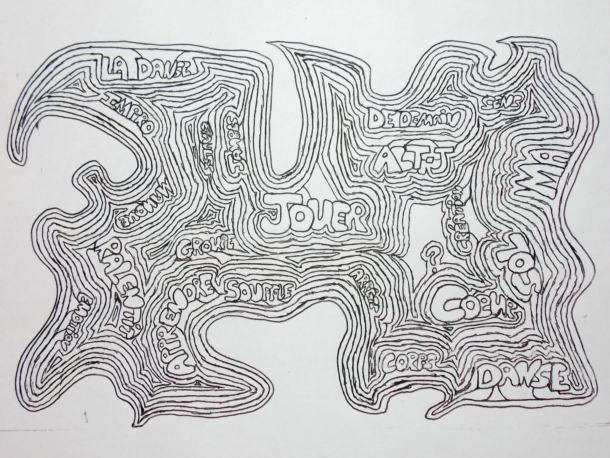

dessin-écriture de « Toby »

dessin-écriture de « Toby »