Je continue à traduire l’Odyssée, en tâchant de conserver le même nombre de vers en français ; ce qui n’est pas facile, même si ce sont des vers libres, mais a l’intérêt de forcer à chercher une concision et un son poétiques. Suivre le mot-clé ma traduction d’Homère pour lire les vers précédents.

le mont Olympe, photo Giorgos Kollias pour wikimedia

Or Poséidon était parti chez les Éthiopiens, loin

– Éthiopiens divisés en deux, hommes des confins,

Les uns vers le Couchant, les autres vers le Levant –

Pour une hécatombe de taureaux et d’agneaux.

Et tandis qu’il faisait avec eux ripaille, les autres dieux

Se tenaient sur l’Olympe, rassemblés dans le palais de Zeus.

Le père des hommes et des dieux se mit à leur parler,

Faisant mémoire en son irréprochable cœur d’Égisthe,

Tué par le célèbre Oreste, fils d’Agamamemnon.

Se le rappelant donc, il dit aux immortels :

« Ah, misère ! Dire que les mortels accusent les dieux,

Qu’ils nous font reproche du mal, alors qu’eux-mêmes,

Par folle présomption, rendent plus douloureux

Leur sort ! Voici qu’Égisthe, bafouant le destin,

A épousé la femme de l’Atride, qu’à son retour

Il a tué. Sachant pourtant la mort qui l’attendait.

Car nous l’avions prévenu par Hermès, le vigilant

Exécuteur d’Argus : ne le tue pas, et ne prends pas

Sa femme ! Oreste, une fois jeune homme, les vengerait,

Voulant son héritage. Ainsi parla Hermès.

Mais ses sages paroles n’assagirent pas

Égisthe. Maintenant, tout cela, il le paie. »

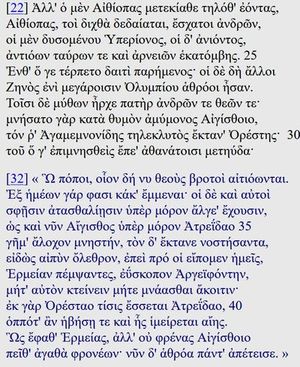

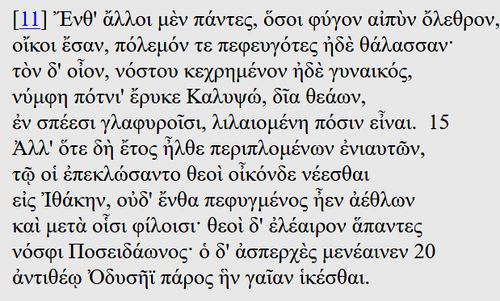

Le texte grec est ici

à suivre !

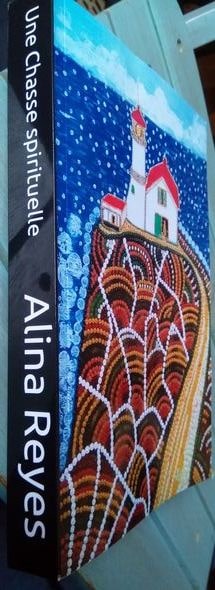

J’ai fini de repeindre ce grand panneau de bois (1,38 x 88 cm) trouvé un jour dans la rue devant la Sorbonne Nouvelle – visiblement un tableau de cours délesté de son ardoise. Je l’ai intitulé « Mind in and out of the Shell », ce que les lecteurs de mon livre La Chasse spirituelle comprendront mieux. J’ai d’ailleurs reçu le livre en format papier aujourd’hui, j’en suis très contente, il est beau et bien fait, agréable à tenir et à feuilleter. Pas de titre ni de nom d’auteur en couverture.

J’ai fini de repeindre ce grand panneau de bois (1,38 x 88 cm) trouvé un jour dans la rue devant la Sorbonne Nouvelle – visiblement un tableau de cours délesté de son ardoise. Je l’ai intitulé « Mind in and out of the Shell », ce que les lecteurs de mon livre La Chasse spirituelle comprendront mieux. J’ai d’ailleurs reçu le livre en format papier aujourd’hui, j’en suis très contente, il est beau et bien fait, agréable à tenir et à feuilleter. Pas de titre ni de nom d’auteur en couverture.