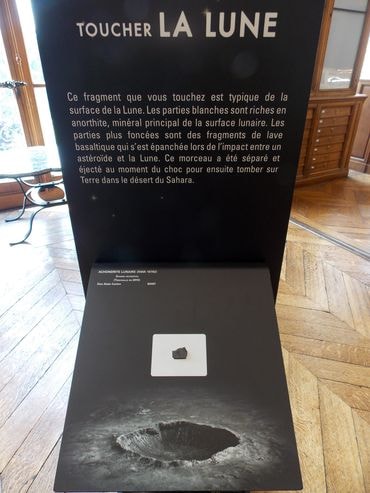

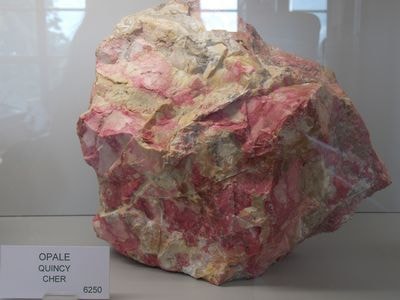

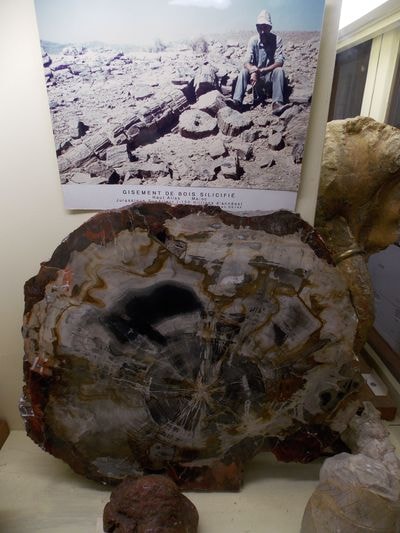

J’ai parlé, à propos des expositions de minéralogie visitées ces trois derniers jours, de caverne d’Ali Baba. Voici maintenant trois pépites du trésor littéraire disant la merveille des grottes et cavernes.

Le premier, « Grottes », est un texte de Gilbert Lascault paru en hommage à Jacques Ohayon, « dandy » et « artiste de sa propre vie », créateur de la S.P.A., Société des Promeneurs artistiques, dans un petit recueil éponyme, que j’ai trouvé d’occasion l’autre jour chez l’éditeur-libraire-bouquiniste Sillage. Leur programme de balades singulières dans Paris et sa région commença par une promenade à Ermenonville, où je fus récemment. À cause de son nom (plus sérieusement, de son intérêt pour l’art préhistorique), Gilbert Lascault avait été invité par ses facétieux camarades à parler de « ses aïeux », les hommes de Lascaux.

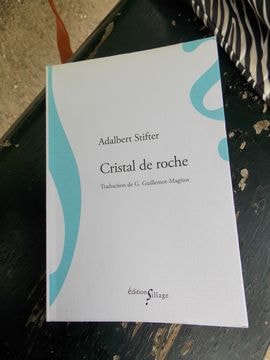

Il y a une progression dans mon choix des textes, je les présenterai donc sans interruption entre eux. Le deuxième est extrait de cette autre pépite, splendide, trouvée le même jour dans la même librairie : Cristal de roche, d’Adalbert Stifter, « figure majeure des lettres allemandes, admiré de Nietzsche, Hermann Hesse ou Thomas Mann ». Pour n’en pas déflorer la fin, je dirai simplement que ce conte se situe à Noël en haute montagne, où le lecteur, comme les deux enfants du texte, est entraîné sur un chemin d’égarement – dans un état qui me rappelle pour ma part celui où j’aime violemment me trouver dans la construction d’un texte, avant que tout ne vienne à sa place.

Le troisième extrait est issu des extraordinaires premières pages du roman de Marcel Brion La ville de sable, dont le protagoniste est un archéologue parti en Asie centrale à la recherche de grottes ornées. Marcel Brion m’accompagne depuis quasiment toujours avec son livre L’Art fantastique mais je ne connaissais pas son œuvre romanesque. Je suis allée chercher ce roman hier à la bibliothèque Buffon, où je l’avais fait venir de la réserve centrale, le texte étant devenu rare, et j’ai commencé à le lire cette nuit. En sortant de la bibliothèque, ce trésor dans mon sac, je suis passée par les bassins du Jardin des Plantes, où j’ai parlé à une religieuse en abaya, jeune mère au visage pur et doux, d’un gros poisson pour l’instant invisible qu’on y voit parfois. Un peu après, une autre mère a dit à son jeune enfant, en me désignant : « Regarde, la dame a un beau t-shirt Totoro ! » Puis je suis allée écrire à la bibliothèque de recherche du Muséum, d’où, sous l’œil soupçonneux d’un bibliothécaire que j’ai rassuré, j’ai fait une photo de la mosquée à la fenêtre, vue comme d’une caverne aux merveilles.

*

« Les promeneurs escaladent, descendent, errent à la recherche des grottes. Ils grimpent. Ils regardent les parois perçues où jadis les ancêtres grattèrent, griffèrent, tracèrent les lignes, les contours.

Dans les grottes, les promeneurs cherchent les temps passés et mêlés. Ils trouvent leur origine répétée. Ils se perdent en leurs commencements. Ils rêvent dans leurs grottes, dans leurs antres. Ils y pénètrent et en sortent. Ils s’enfoncent provisoirement. Ils s’engouffrent. Ils s’engagent dans les cavités. Ils se glissent. Ils se faufilent entre des corridors.

Chaque grotte devient leur repaire, le terrier qu’ils visitent, leur tanière, le lieu où ils se réfugient.

Dans les grottes, les promeneurs psalmodient leurs mélopées, scandent leurs hexamètres, rythment les dactyles et les spondées.

Ils marchent et voient les scènes sur les parois. Ils regardent les sagaies et les blessures, les chevaux et les bisons, les humains masqués.

Ils font des escapades. Ils repartent vers les échappées.

Préhistorien, lecteur des parois des grottes, nomade de leurs traces, André Leroi-Gourhan découvre l’art paléolithique. Il attire, dans une grotte, l’attention sur les « étroitures », les passages ovales, les fentes, les alvéoles, parfois les signes, les zones peintes en rouge, les points topographiques particuliers.

Chaque grotte est un livre-labyrinthe. Dans une telle promenade, nous imaginons notre généalogie.

Un promeneur entre, une nuit, dans une grotte, et s’enfonce plus loin vers le centre de la Terre, vers l’inconnu obscur. »

Gilbert Lascault, « Grottes », in S.P.A., Société des Promeneurs artistiques, Éditions Yellow Now, 1997 (semble-t-il, car la date n’est pas clairement indiquée)

*

« Sur la moraine, l’amoncellement de pierres et de roches était tel que les enfants n’en avaient jamais rencontré ; les unes plates, les autres rondes ou à bords tranchants, superposées, enchevêtrées, comme roulées là par un immense torrent. Près d’eux plusieurs s’appuyaient l’une contre l’autre, surmontées d’une large dalle formant toit. C’était comme une maison, ouverte en avant, bien protégée au fond et sur les côtés. L’intérieur était sec, la neige n’y avait pas pénétré et il était agréable de sentir le sol sous les pieds.

La nuit venait.

(…)

Tous deux, assis dans l’abri, regardaient le sinistre paysage qui s’assombrissait peu à peu. Aussi loin qu’ils pouvaient distinguer, la neige mettait sa pâleur uniforme. Les aspérités du glacier visibles sous ce manteau blanc se détachaient sur le ciel qui se dégageait peu à peu du voile gris qui l’avait caché toute la journée. Les flocons ne tombaient plus, et une petite étoile se mit à briller. À terre, des cristaux étincelaient tout à coup comme s’ils avaient absorbé la lumière pendant le jour et la renvoyaient pendant la nuit. Dans cette grotte, bien abritée, serrés l’un contre l’autre, les enfants éprouvaient une sorte de bien-être et ne songeaient pas à s’effrayer de l’obscurité qui tomba brusquement, comme toujours en montagne. D’autres étoiles apparaissaient.

(…)

Les nuages de neige avaient disparu derrière les hauteurs et une voûte bleu sombre toute parsemée d’étoiles s’étendait sur leur tête. Une bande laiteuse, vrai poudroiement d’astres scintillants, traversait la rue. Jamais ils ne l’avaient vue si nettement. Ils ne savaient pas que les étoiles vont vers l’est, sinon ils se seraient rendu compte de l’heure d’après leur position. Si claire que fût la nuit, ils ne pouvaient apercevoir leur vallée, leur village et leurs regards sur ces étendues blafardes sur lesquelles les blocs et les rochers dressaient qui une tête monstrueuse, qui une corne, qui un bras menaçant. Pas de lune, elle s’était sans doute couchée avec le soleil ou elle n’était pas encore levée.

(…)

Dans le silence impressionnant, dans cette immobilité totale où le moindre petit tas de neige ne paraissait pas bouger, retentit par trois fois le craquement du glacier, ce torrent monstrueux, figé en apparence mais, en réalité, toujours en mouvement. . Le bruit effroyable donnant l’impression que la terre éclatait se répercuta de proche en proche jusque dans le moindre glaçon. Les enfants, frissonnants, terrifiés, ne bougèrent pas, ne dirent pas un mot, laissant leurs regards errer dans le ciel.

Puis ce fut une vision d’une extraordinaire intensité qui, à son tour, leur tint les yeux ouverts. Sur la voûte sombre, un arc lumineux, d’abord faible, puis de plus en plus étincelant monta dans la poussière d’étoiles et les fit pâlir. Des reflets verdâtres, rutilants, surgirent de tous les coins du firmament, gagnant peu à peu l’étendue, ondulant comme une chose vivante. Des gerbes enflammées se posèrent sur le grand arc incandescent comme les fleurons d’une couronne embrasée. Était-ce l’élément tempête qui, tendu à l’excès pendant la violente chute de neige, se déployait maintenant en une débauche de rayonnements ? Était-ce un autre mystère de l’insondable nature ? Le feu d’artifice éclatait, chatoyant, éblouissant, puis peu à peu diminua d’intensité. Le ciel s’assombrit progressivement, les gerbes de flamme s’éteignirent, l’arc lumineux s’effaça et bientôt, sur la voûte obscure, il n’y eut plus que le scintillement de milliers d’étoiles. »

Adalbert Stifter, Cristal de roche, 1845, trad. Germaine Guillemot-Magitot, éd. Sillage, 2016

*

« Dans le demi-jour de la caverne, le Bouddha m’instruit, dans un sourire, de l’impermanence de toutes choses. Notre vie est-elle plus, ou mieux, qu’une simple coulée de sable ? Les siècles ont-ils plus d’importance qu’un seul renversement du sablier ? Depuis que les pieux artistes ont peint son image dans cette grotte, combien de transformations le monde n’a-t-il pas subies ?

Cette sagesse me berce, cette indifférence à tout ce qui est précaire et fugitif calme mon impatience. Je sais qu’il est inutile de vouloir devancer ou fuir notre destin, car il nous attend à cet endroit même où, de tout temps, il a été décidé que nous devons le rencontrer. Ma présence, même, dans cette antique cellule de moine où ont logé, depuis, des pèlerins hindous et chinois, des marchands, des bandits, des vagabonds et des conquérants, cesse de m’étonner. Que le vent apporte du sable ou l’emporte, cela n’est-il pas la même chose, en définitive ? Le Bouddha lève la main, en un geste de prudent avertissement. Il a raison : rien de ce qui est passager n’importe. Je deviens seulement plus économe de mes vivres, je diminue ma ration quotidienne d’eau, en me disant que la tempête peut souffler longtemps encore. Elle peut souffler éternellement…

(…)

Au milieu de la nuit, je suis réveillé par je ne sais quel pressentiment, je me suis levé et me suis avancé jusqu’à l’entrée de la grotte. Le clair de lune balaie toute la vallée de son rayonnement glacé. Le vent souffle encore, mais il a perdu cette énergie agressive et destructrice qu’il avait les jours précédents. Il est moins rapide, aussi, et moins chaud. Il y a dans l’air cette tiédeur humide qui s’exhale d’un cours d’eau. La brume qui recouvre la plaine brille d’un éclat laiteux et gris. Une sorte de brise mouillée monte de l’abîme où les formes se condensent en masses indistinctes. En face de moi, les plateaux rocheux luisent comme du porphyre. La nuit, extraordinairement claire, paraît chargée de possibilités fantastiques et miraculeuses. Je me rappelle un étonnant proverbe musulman : « Les nuits sont enceintes des jours ». Celle-ci se gonfle, en effet, comme si des prodiges nombreux la peuplaient. La lune fait ruisseler son eau féérique sur un monde qui est devenu, pour moi, nouveau et surprenant. Toute cette épaisse laine de sable qui recouvrait les choses a disparu. Le vague, l’indistinct qui les enveloppaient, se dissipent et font place à des formes nouvelles. Un être secoue son linceul lourd, l’écarte, se lève et s’avance. Je ne pense plus que les vagues de sables qui ont été emportées de cette vallée doivent recouvrir maintenant d’autres villes, étouffer d’autres champs. Il y a dans le monde une quantité de vie constante et limitée, et il faut qu’un être meure pour permettre à un autre de ressusciter. Ne suis-je pas, moi-même, un homme nouveau, débarrassé de sa gangue de sable, ou un homme très ancien que le vent a fait sortir de son tombeau profond ? »

Marcel Brion, La ville de sable, Albin Michel, 1959

*

Voir aussi mon article (intégré dans ma thèse soutenue l’année dernière) sur la grotte de Bruniquel. Arte diffuse en ce moment un documentaire sur cette grotte.

*

Au fond du jardin, je vois ce champignon qui a poussé la terre pour sortir, et d’autres sur des arbres

Au fond du jardin, je vois ce champignon qui a poussé la terre pour sortir, et d’autres sur des arbres

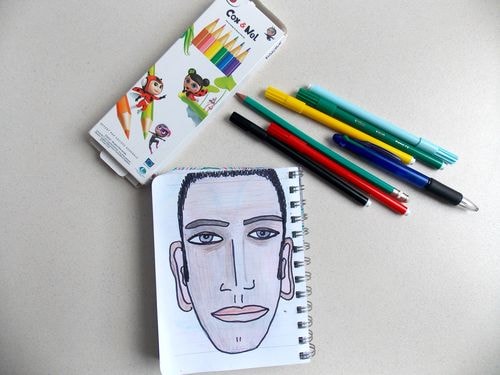

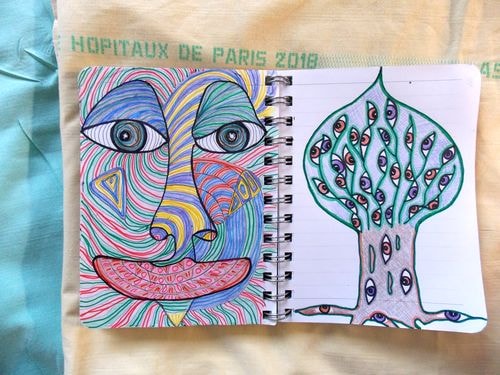

Six feutres, six crayons de couleur, un stylo et un crayon à papier, je dessine dans mon carnet une figure d’homme, un ange et un arbre à yeux

Six feutres, six crayons de couleur, un stylo et un crayon à papier, je dessine dans mon carnet une figure d’homme, un ange et un arbre à yeux *

*

Recto et verso, longueur 4,5 cm

Recto et verso, longueur 4,5 cm

Recto et verso, longueur 6,5 cm

Recto et verso, longueur 6,5 cm

Recto et verso, longueur 2 cm

Recto et verso, longueur 2 cm

Tout orné de peintures de montagnes de France et du monde, dont celles de chez moi :

Tout orné de peintures de montagnes de France et du monde, dont celles de chez moi :

je m’y suis assise et j’ai lu, du début à la fin sans lever un instant les yeux du texte, cette pépite trouvée hier chez Sillage, éditeur-libraire-bouquiniste, et dont je donnerai bientôt un extrait :

je m’y suis assise et j’ai lu, du début à la fin sans lever un instant les yeux du texte, cette pépite trouvée hier chez Sillage, éditeur-libraire-bouquiniste, et dont je donnerai bientôt un extrait : Hier à Paris 6e, photos Alina Reyes

Hier à Paris 6e, photos Alina Reyes