Une bibliothèque de Babel se cache dans les rayonnages de ma bibliothèque de Paris, qui cache elle-même ma plus vaste bibliothèque de montagne, qui elle-même cache ma plus vaste bibliothèque vécue et mentale.

Qu’est-ce que la bibliothèque de Babel ? Rappelons quelques passages de la nouvelle de Jorge Luis Borges :

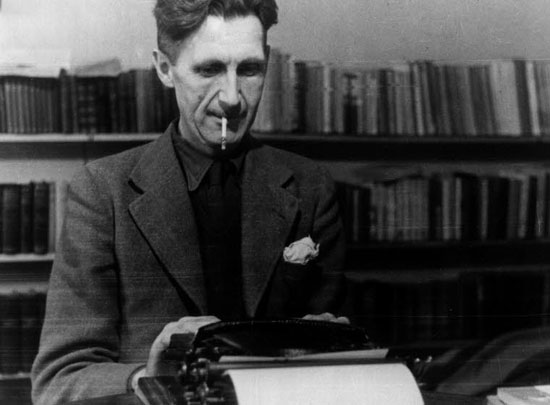

les éléments de ma bibliothèque de Paris

les éléments de ma bibliothèque de Paris

*

« L’univers (que d’autres appellent la Bibliothèque) se compose d’un nombre indéfini, et peut-être infini, de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d’aération bordés par des balustrades basses.

(…)

La Bibliothèque existe ad aeterno. De cette vérité dont le corollaire immédiat est l’éternité future du monde, aucun esprit raisonnable ne peut douter. Il se peut que l’homme, que l’imparfait Bibliothécaire, soit l’œuvre du hasard ou de démiurges malveillants ; l’univers, avec son élégante provision d’étagères, de tomes énigmatiques, d’infatigables escaliers pour le voyageur et de latrines pour le bibliothécaire assis, ne peut être que l’œuvre d’un dieu. Pour mesurer la distance qui sépare le divin de l’humain, il suffit de comparer ces symboles frustes et vacillants que ma faillible main va griffonnant sur la couverture d’un livre, avec les lettres organiques de l’intérieur, ponctuelles, délicates, d’un noir profond, inimitablement symétriques.

(…)

Il est vrai que les hommes les plus anciens, les premiers bibliothécaires, se servaient d’une langue toute différente de celle que nous parlons maintenant ; il est vrai que quelques dizaines de milles à droite la langue devient dialectale, et quatre-vingt-dix étages plus haut, incompréhensible.

(…)

Quand on proclama que la Bibliothèque comprenait tous les livres, la première réaction fut un bonheur; extravagant. Tous les hommes se sentirent, maîtres d’un essor intact et secret. Il n’y avait pas de problème personnel ou mondial dont l’éloquente solution n’existât quelque part : dans quelque hexagone. L’univers se trouvait justifié, l’univers avait brusquement conquis les dimensions illimitées de l’espérance.

(…)

Il n’est pas niable que les Justifications existent (j’en connais moi-même deux qui concernent des personnages futurs, des personnages non imaginaires, peut-être), mais les chercheurs ne s’avisaient pas que la probabilité pour un homme de trouver la sienne, ou même quelque perfide variante de la sienne, approche de zéro.

On espérait aussi, vers la même époque, l’éclaircissement des mystères fondamentaux de l’humanité: l’origine de la Bibliothèque et du Temps. Il n’est pas invraisemblable que ces graves mystères puissent s’expliquer à l’aide des seuls mots humains : si la langue des philosophes ne suffit pas, la multiforme Bibliothèque aura produit la langue inouïe qu’il y faut, avec les vocabulaires et les grammaires de cette langue. Voilà déjà quatre siècles que les hommes, dans cet espoir, fatiguent les hexagones… Il y a des chercheurs officiels, des inquisiteurs. Je les ai vus dans l’exercice de leur fonction : ils arrivent toujours harassés ; ils parlent d’un escalier sans marches qui manqua leur rompre le cou, ils parlent de galeries et de couloirs avec le bibliothécaire ; parfois, ils prennent le livre le plus proche et le parcourent, en quête de mots infâmes. Visiblement, aucun d’eux n’espère rien découvrir.

A l’espoir éperdu succéda, comme il est naturel, une dépression excessive. La certitude que quelque étagère de quelque hexagone enfermait des livres précieux, et que ces livres précieux étaient inaccessibles, sembla presque intolérable.

(…)

Peut-être suis-je égaré par la vieillesse et la crainte, mais je soupçonne que l’espèce humaine – la seule qui soit – est près de s’éteindre, tandis que la Bibliothèque se perpétuera : éclairée, solitaire, infinie, parfaitement immobile, armée de volumes précieux, inutile, incorruptible, secrète.

Je viens d’écrire infinie. Je n’ai pas intercalé cet adjectif par entraînement rhétorique ; je dis qu’il n’est pas illogique de penser que le monde est infini. Le juger limité, c’est postuler qu’en quelque endroit reculé les couloirs, les escaliers, les hexagones peuvent disparaître – ce qui est inconcevable, absurde. L’imaginer sans limite, c’est oublier que n’est point sans limite le nombre de livres possibles. Antique problème où j’insinue cette solution : la Bibliothèque est illimitée et périodique. S’il y avait un voyageur éternel pour la traverser dans un sens quelconque, les siècles finiraient par lui apprendre que les mêmes volumes se répètent toujours dans le même désordre – qui, répété, deviendrait un ordre : l’Ordre. Ma solitude se console à cet élégant espoir (3).

(3). Letizia Alvarez de Toledo a observé que cette vaste Bibliothèque était inutile : il suffirait en dernier ressort d’un seul volume, de format ordinaire, imprimé en corps neuf ou en corps dix, et comprenant un nombre infini de feuilles infiniment minces. (Cavalieri, au commencement du XVI siècle, voyait dans tout corps solide la superposition d’un nombre infini de plans.) Le maniement de ce soyeux vade-mecum ne serait pas aisé : chaque feuille apponte se dédoublerait en d’autres ; l’inconcevable page centrale n’aurait pas d’envers. »

Jorge Luis Borges, La Bibliothèque de Babel. Le texte entier de la nouvelle dans la traduction d’Ibarra est ici.

*

les éléments de ma bibliothèque de Paris

les éléments de ma bibliothèque de Paris

*

*

*

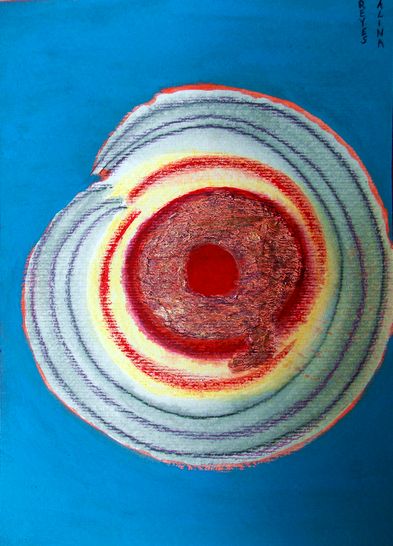

* Lotus, hier au jardin des Plantes, photos Alina Reyes

Lotus, hier au jardin des Plantes, photos Alina Reyes