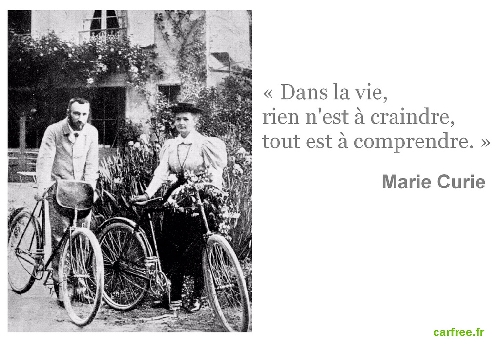

Pour la vingt-et-unième action poélitique de Madame Terre, O est allé, toujours à vélo mais cette fois avec Syd, l’un de nos fils, à Sceaux voir la maison où Pierre et Marie Curie ont vécu ensemble, puis celle où elle a vécu avec leurs filles après la mort accidentelle de Pierre (« au pied du château », voir ici). J’ai bien sûr une grande admiration pour Marie Curie, mais aussi pour Pierre, un homme droit, juste et bon. Après les photos de l’action, une petite nouvelle sur eux, qui fait partie d’un livre en cours d’écriture et que je vous offre en primeur pour la rentrée littéraire.

*

*

*

Marie Curie se coltine la pechblende. Au mépris du danger, par tonnes elle transporte, trie, épure la « pierre à malheur », jusqu’à lui arracher son cœur, pour l’amour de la science et le bienfait de l’humanité.

« Premier principe, écrit-elle : ne se laisser abattre ni par les êtres, ni par les événements. » Et aussi : « Ma tête flambe, tant elle est embrasée de projets. Je ne sais plus que devenir ! Ta Mania sera, jusqu’à son dernier jour, une allumette au-dessus d’autres allumettes. »

C’est moi, Marya Sklodowska Curie. Mania pour ma famille polonaise, Mé pour mes enfants, Marie pour tout le monde. Corps à corps je me confronte au monde, jour après jour je fais sortir de lui sa lumière cachée.

Et la nuit, Pierre et moi faisons sortir l’un de l’autre la vie, la joie d’amour. « Il faut faire de la vie un rêve et faire du rêve une réalité », dit Pierre.

Le jour baisse. Nous savons, Pierre et moi, sans avoir besoin de nous le dire, que nous allons partir. Quitter cet étrange village de gloires. Nous avons un peu pitié des autres, ceux qui vont rester. Où iraient-ils ? Il paraît qu’il y a un autre couple, mais tous les autres ont été enterrés seuls. Seuls. Et il n’y a presque pas de femmes.

Tous ces grands hommes. Sans doute leur conversation est-elle très intéressante. Échanger avec eux pourrait être passionnant pendant très, très longtemps. Mais de radioactivité, nous ne pourrions parler qu’avec celui qui fut mon amant après la mort de Pierre, et son ancien élève. Paul. Il est là aussi. Sans sa femme ni les autres avec lesquelles il s’échappait d’elle. Mais il ne me dit plus rien, depuis longtemps. Je désire Pierre, mon amour, mon amour. Lui seul, Pierre.

D’histoire, nous pourrions parler avec tous les autres. Toutes ces gloires de l’histoire de France. C’est ce que nous avons pensé, Pierre et moi, en nous retrouvant là. Du moins c’est une pensée qui nous est venue. Ou qui nous a traversés. Quelques instants. Ici dans la tombe, dans l’enceinte du Panthéon, nous sommes un peu comme dans un atome, dans l’infiniment petit. Les lois sont autres que dehors, où règne la physique classique. Sommes-nous toujours morts, ou encore vivants ? Pierre et moi, nous allons sortir de l’indétermination, je le sais.

Un petit temps donc, nous avons envisagé la possibilité de rester là avec eux à parler d’histoire. Et en même temps nous avons compris qu’ils n’étaient que de pauvres ombres, errant, une fois les portes fermées, le silence installé, la nuit tombée, dans le labyrinthe voûté du cénotaphe. De pauvres ombres grises. Seuls Pierre et moi émettons un doux rayonnement. Le radium accumulé dans nos corps au cours de notre vie de travail, sans doute. Mais nous les scientifiques, nous les rationalistes, nous les positivistes, je sais que nous partageons une autre impression : si nous rayonnons, c’est d’amour.

Pierre et moi marchons main dans la main entre les épais murs de pierre, saluant courtoisement nos illustres colocataires, sortis comme nous de leurs tombeaux pour la promenade du soir. Les lueurs vertes des petits panneaux fléchant la sortie à intervalles plus ou moins réguliers permettent de discerner un peu les autres, mais rarement de les reconnaître – à supposer que nous les connaissions, car la gloire des hommes n’est pas si universelle ni immortelle que ça. Personne ne se dirige vers la sortie, ils ont certainement compris depuis longtemps que c’était inutile. Ou bien, ils n’en ont même pas envie. Peut-être ne savent-ils plus ce que désirer veut dire. Nous, l’amour nous fait brûler de désir.

Tous ces hommes qui, pour beaucoup, ont connu les honneurs de leur vivant et se retrouvent à errer dans l’éternité sans amour, sans femme, sans enfants, sans peuple, sans vie. Tous se retournent sur nous. Sur nos corps qui contrairement aux leurs, rayonnent. Leur corps à eux semble être un amoncellement de poussière que le moindre souffle disperserait. Nous ralentissons un peu chaque fois que nous croisons l’un d’eux, de peur que cela ne se produise. Que le déplacement d’air occasionné par notre passage ne les fasse disparaître. Peut-être à jamais ? Ou bien se reconstitueraient-ils, leurs poussières retrouveraient-elles la mémoire des formes de leurs corps, et s’assembleraient-elles à nouveau pour leur faire reprendre leur morne et terrible errance ? L’irréversibilité règne-t-elle ici, ou la réversibilité y a-t-elle ses droits ? La question éveille notre curiosité scientifique, mais pas suffisamment pour nous détourner de notre ardent désir de partir.

Pierre et moi continuons à arpenter les corridors voûtés, en suivant les flèches luisantes qui indiquent la sortie. Nous gravissons maintenant un large escalier, nous quittons le sous-sol. Rien d’autre que nous ne bouge. Nous traversons une vaste salle. Nos pas ne produisent aucun son sur les dalles qui composent des motifs circulaires et rayonnants, comme si nous étions en train de nous déplacer dans l’espace interstellaire. Nous distinguons la porte mais avant même de l’atteindre nous passons à travers le mur, propulsés par un immensément jouissif effet de tunnel. Nous voici maintenant dans l’air frais d’une délicieuse nuit de printemps.

Toujours nous tenant par la main, nous nous sommes mis à courir, presque. La surprenante facilité avec laquelle tout s’était passé n’était-elle pas suspecte ? Ne risquait-on pas de nous saisir par l’épaule et de nous ramener manu militari dans notre illustre prison ? Tant que nous étions enterrés au cimetière de Sceaux, nous nous étions contentés du bonheur de reposer paisiblement l’un près de l’autre, enfin réunis. Mais ce transfert au Panthéon avait changé la donne, à la façon d’une opération en laboratoire. Une énergie nouvelle nous tenait debout et exigeait que nous suivions le chemin qu’elle nous indiquait, et qui nous était encore inconnu.

Ils continuent à marcher dans les rues de leur ancien quartier. Le vent se lève, des pétales de cerisier se mettent à voleter dans l’ombre. Elle revoit la neige de son pays, celle des jours de folle joie, des courses à traîneaux en bande de jeunes filles et jeunes hommes allant danser – et elle dansait jusqu’au matin – et celle des jours de folle tristesse où elle devait gagner sa vie, institutrice privée dans une lointaine campagne, séparée de ses proches pendant d’interminables mois. Ce premier garçon qu’elle aima et qui l’aima, le fils aîné de la famille où elle était placée, il lui fallut des années pour admettre qu’il n’irait pas contre la volonté de ses parents, qu’il n’épouserait pas une jeune femme qui, toute savante qu’elle soit, n’était quand même qu’une domestique. Séparation sur séparation. Marie enfant séparée de sa mère morte trop tôt, Marie jeune fille séparée de sa famille, Marie jeune femme séparée de son premier amour, et pour finir Marie jusqu’à la fin de ses jours séparée de son grand amour, Pierre, mort trop tôt. Elle a tant souffert, Marie.

Tout en marchant, Marie fait un geste de la main, comme pour refermer une porte sur le mauvais du passé. Définitivement. Marie trie sa vie comme elle a trié la pechblende, afin de n’en garder que le cœur vivant. Que tombent dans le néant les peines et les humiliations endurées en France comme en Pologne ! La voici réunie à Pierre, son bien-aimé, son très-aimé – rien d’autre que cela ne doit survivre. Rien d’autre que son amour pour Pierre et leurs enfants, et pour leurs rares proches qui ne trahirent jamais.

Leurs pas les mènent aux lieux où ils vécurent et travaillèrent, toujours passant à travers les murs, qui ne sont plus des murs pour eux. Au lieu où fut leur premier laboratoire, le hangar de l’École de Physique et de Chimie où ils revenaient parfois le soir, après la journée de travail, pour contempler, ensemble dans l’ombre, la lueur féerique des extraits radioactifs qu’ils avaient arrachés à la pierre de malheur. Alors, se souvenant de l’amour physique, ils se retournent, se font face, se cherchent maintenant dans les yeux l’un de l’autre.

Pierre est toujours ce beau jeune homme mince, fort, doux, dont les traits reflètent la pureté d’âme. La mort l’a cueilli dans la fleur de l’âge, mais elle, Marie, comment lui apparaît-elle ? Jeune, comme il l’a connue ? ou comme elle était au moment de sa mort, avec son corps de sportive toujours, mais le visage vieilli par les années et l’anémie causée par le radium, la chevelure blanchie ? Qu’importe, car il la regarde avec le même amour et elle sent ce qu’elle n’avait pas senti depuis une éternité : son sexe dressé contre son ventre, contre sa chair qui brûle de désir pour lui. Les cris de bête sauvage qu’elle s’est retenue de pousser pour expulser sa douleur après la mort de Pierre, c’est maintenant, pendant l’amour, qu’elle les laisse jaillir de son corps.

© Alina Reyes

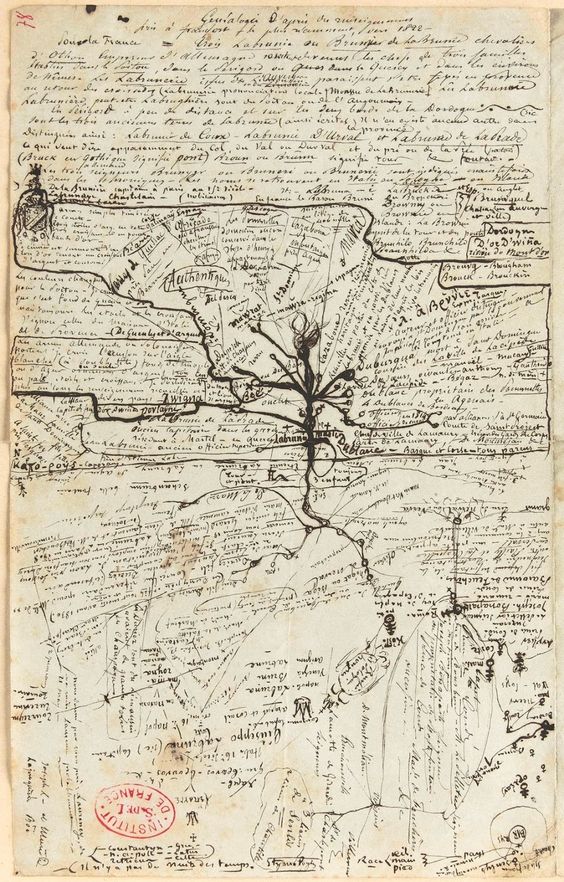

un manuscrit de Gérard de Nerval, commenté ici

un manuscrit de Gérard de Nerval, commenté ici

*

*

Après être passé chez Henry Miller à Clichy, où il a accompli la seixième action poélitique de Madame Terre, O est allé voir l’immeuble parisien, villa Seurat, où il a écrit

Après être passé chez Henry Miller à Clichy, où il a accompli la seixième action poélitique de Madame Terre, O est allé voir l’immeuble parisien, villa Seurat, où il a écrit

*

*