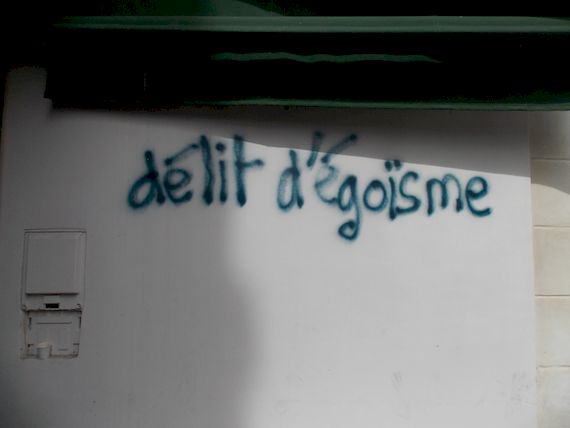

cet après-midi rue Mouffetard à Paris 5e, photo Alina Reyes

« Simone de Beauvoir puisait dans ses classes de jeunes filles une chair fraîche à laquelle elle goûtait avant de la refiler, ou faut-il le dire plus grossièrement, de la rabattre sur Sartre. » « J’étais entrée dans un monde de relations complexes qui entraînaient des imbroglios lamentables, des calculs minables, de constants mensonges entre lesquels ils veillaient attentivement à ne pas s’embrouiller. (…) Leur perversité était soigneusement cachée sous les dehors bonasses de Sartre et les apparences de sérieux et d’austérité du Castor. En fait, ils rejouaient avec vulgarité le modèle littéraire des Liaisons dangereuses », écrit Bianca Lamblin dans ses Mémoires d’une jeune fille dérangée.Ajoutant à propos de la biographe de Simone de Beauvoir que cette dernière « s’était arrangée pour que Deirdre Beir n’entre pas en contact avec moi, de façon à demeurer la seule source d’information sur notre histoire commune. »

Simone de Beauvoir fut exclue de l’Éducation nationale en 1943 après une plainte pour détournement de mineure portée par la mère de l’une de ses victimes, qui estimait aussi que Beauvoir servait de rabatteuse de « chair fraîche » pour Sartre. (Après quoi Sartre lui trouva un emploi de chroniqueuse à Radio Vichy – « il fallait bien vivre », commente-t-elle seulement dans ses Mémoires). Il est reconnu, d’après ce qu’elle-même et d’autres en témoignent, que Beauvoir s’est soumise aux conditions de Sartre quant à leur vie de couple – et qu’intellectuellement et politiquement, elle s’est soumise aussi à ses idées, le suivant docilement au cours des années. Cette piètre écrivaine, femme et romancière froide, qui n’aimait pas les enfants, qui n’aimait pas les animaux, qui ne touchait pas au produits laitiers, qui croyait à une séparation radicale entre l’humain et le naturel, a développé dans Le Deuxième sexe une vision d’épouvante du corps féminin, de la grossesse, de l’enfantement, de la maternité… Son féminisme, seul domaine de pensée qui lui fut propre (et non un suivisme de Sartre) exprime et véhicule en vérité une haine et un mépris des femmes qui s’illustre également dans son existence, semée des multiples viols mentaux imposés à des jeunes filles et jeunes femmes dont elle fit des jouets sexuels pour elle et pour Sartre – sans jamais assumer sa bisexualité, contrairement à d’autres auteurs, la niant toujours). Tant d’aliénation pour une chantre de la libération des femmes est d’un effet d’autant plus répugnant que l’imposture demeure assez rarement admise. Sans doute faut-il attribuer à cette imposture originelle les errements de certains féminismes, et surtout l’échec de ce féminisme, manifeste dans la position réactionnaire, l’aliénation au patriarcat qui s’est révélé chez tant de celles qui s’en réclament, tant de célébrités françaises qui se sont opposées au mouvement MeToo en allant jusqu’à défendre les agresseurs sexuels et le « droit » des femmes d’être « importunées » (touchées dans le métro etc) par les hommes.

« Ce livre dévoile les réseaux de mensonge et de duplicité qui permettaient à Sartre et à Simone de Beauvoir, à la fin des années 1930, de mener des liaisons triangulaires avec leurs élèves. (…) Le livre est plein de dignité » écrit à propos du livre de Bianca Lamblin Philippe Lejeune, dans Pour l’autobiographie. Chroniques. Michel Onfray, dans Les consciences réfractaires : contre-histoire de la philosophie, y revient aussi : « Les Mémoires d’une jeune fille dérangée de Bianca Lamblin révèlent les rouages de cette machine sartrienne à objectiver les victimes sexuelles du couple (…) La publication des lettres en 1990 montre l’envers du décor : une Simone de Beauvoir méchante, envieuse, manipulatrice, calculatrice, intrigante, mesquine, hypocrite, menteuse. (…) À la rentrée scolaire 1937, Bianca Lamblin a seize ans ; Beauvoir vingt-neuf ; Sartre, trente-deux. Beauvoir porte de fausses nattes et de petits cols blancs qui, dans la chambre, se révèlent des plastrons postiches. Elle fait cours pour les meilleures élèves et montre un mépris cinglant pour les autres. (…) Beauvoir entretient des relations sexuelles avec sa jeune élève, puis elle l’envoie dans les bras de Sartre – la jeune fille a dix-sept ans, Sartre trente-trois. (…) Sartre conduit sa jeune victime dans un hôtel où il lui dit : « La femme de chambre de l’hôtel va être bien étonnée, car hier j’ai déjà pris la virginité d’une jeune fille. » (…) Lorsque Sartre rompt avec Bianca, qui est juive, nous sommes en 1940, dans la France de Vichy qui, nul ne l’ignore, déporte les juifs dans les camps de la mort. Beauvoir écrit de la jeune victime qu’elle « hésite entre le camp de concentration et le suicide (…) Je me suis réjouie de votre rupture. » (…) Bianca Lamblin découvre, lors de la parution de la correspondance, que Beauvoir recourt aux poncifs antisémites pour parler d’elle. (…) Ce couple prétendument libre fut un assemblage machiste d’un Sartre douloureusement subi par Simone de Beauvoir. »

Dans La fin de l’intellectuel français ? De Zola à Houellebecq, Shlomo Sand raconte que, après que Bianca, née Bienenfeld, a été obligée de se réfugier en « zone libre », d’aller se cacher dans le Vercors, « les deux mandarins ne prêtèrent aucune attention à leur ex-petite amante pendant les quatre années d’Occupation : pas le moindre message, le moindre télégramme, le moindre appel téléphonique ne parvint à celle qui avait dû s’enfuir, à cause de son origine. Lorsque le couple s’est rendu en vacances dans le sud, pendant des congés scolaires, il n’a pas cherché non plus à s’enquérir de sa situation. Les discussions ardentes dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, sur l’authenticité et l’existentialisme, ne leur ont pas laissé le temps de manifester de l’intérêt pour le danger existentiel vécu par l’amante abandonnée et persécutée, et dont le grand-père et la tante ont été assassinés dans les camps. (…) Le fait que l’intellectuelle qui avait signé un texte attestant qu’elle était « aryenne » ait agi de façon si désinvolte et inhumaine envers son ancienne amante qui, contrairement à elle, ne pouvait pas se déclarer de race pure, fit définitivement voler en éclats le reliquat d’estime intellectuelle et morale que j’avais longtemps conservé pour mes héros parisiens »

Quant à Bernard-Henri Lévy, c’est avec une vulgarité et un mépris misérables qu’il écrit dans Le siècle de Sartre : « Sartre baise avec Bianca mais c’est avec le Castor qu’il jouit. » (Il veut parler de leurs échanges épistolaires. Car en réalité, comme le dit Bianca Lamblin, Sartre faisait difficilement, et très mal, avec beaucoup de mépris, l’amour. Et comme le dit Simone de Beauvoir, il était frigide – et c’est avec Nelson Algren qu’elle découvrit (à trente-neuf ans !) le plaisir. Ce que Claudine Monteil résume ainsi dans son hagiographie du couple Les amants de la liberté : « La seule pénétration que Jean-Paul Sartre aimait était sans doute celle de ses idées ») Puis BHL raconte qu’un jour leur jeune amante leur annonce à tous deux qu’elle est enceinte ; toujours vulgaire et méprisant mais cette fois juste, il commente l’épisode ainsi : « c’est, pour l’un comme pour l’autre [Sartre et Beauvoir], la chose la plus répugnante, et, sans doute aussi, la plus comique qui puisse arriver à un corps de femme.» L’une des amantes de Beauvoir se suicida, je ne sais si BHL en parle (je ne m’infligerai pas de lire tout son livre) et s’en amuse aussi.

Hommes ou femmes, les imposteurs, manipulateurs pleins de leur sentiment de supériorité, s’entendent. Ce qui les anime n’est ni la défense des femmes ni celle des opprimés de toute sorte, mais celle de leur propre classe et de ses privilèges. De leur ego. C’est toujours vrai, cela se passe tous les jours, partout.

*

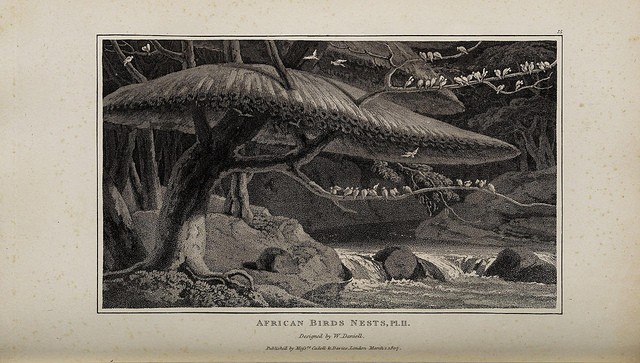

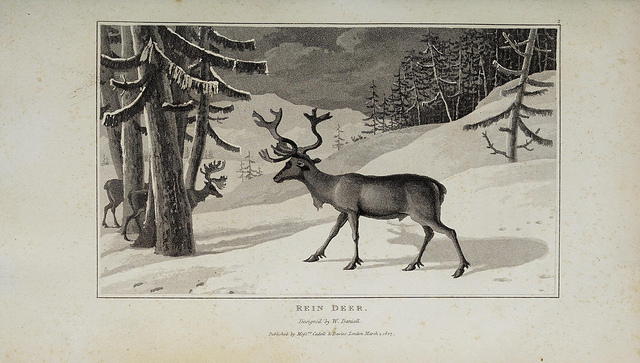

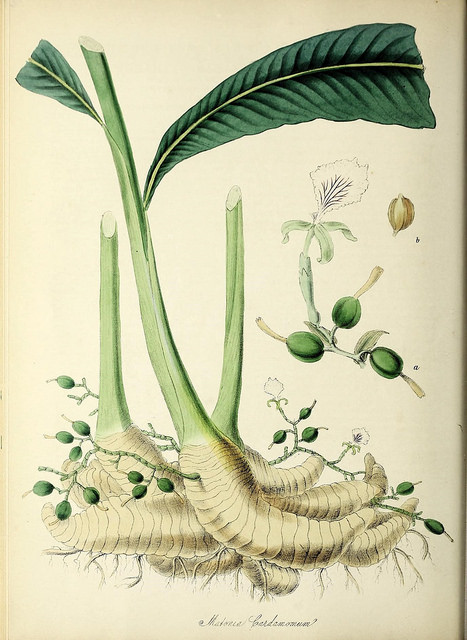

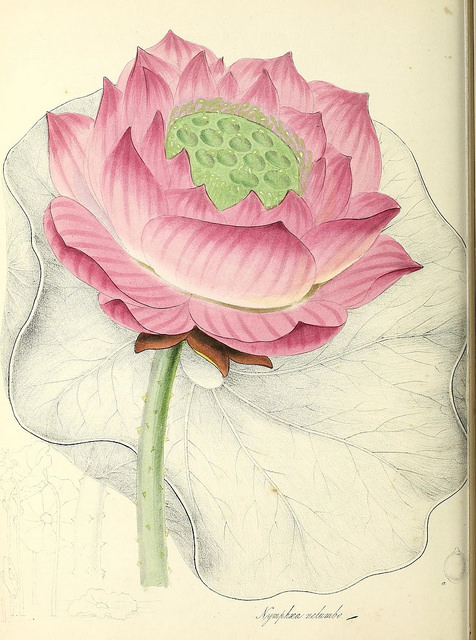

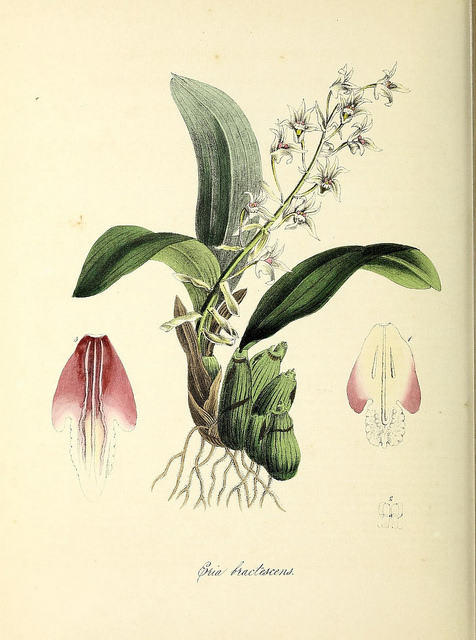

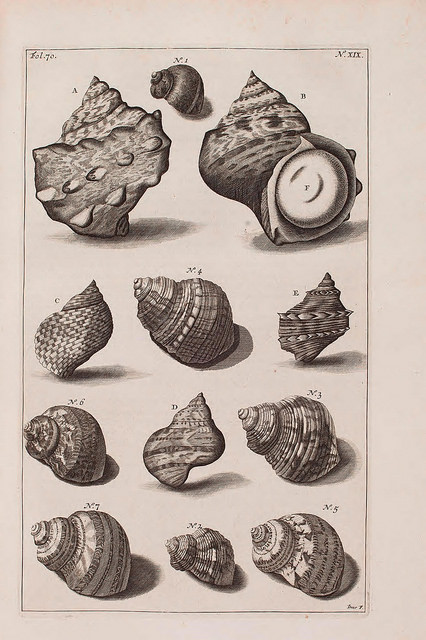

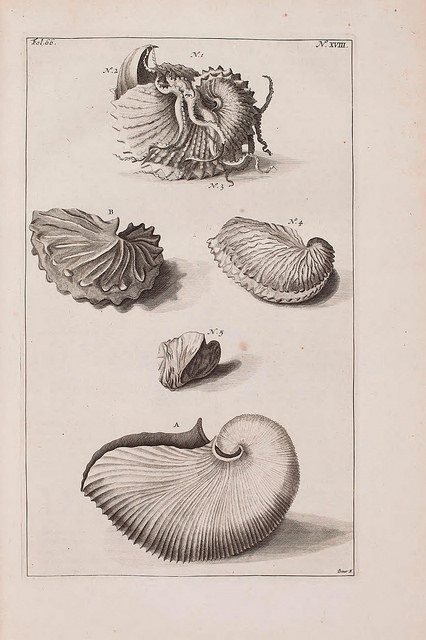

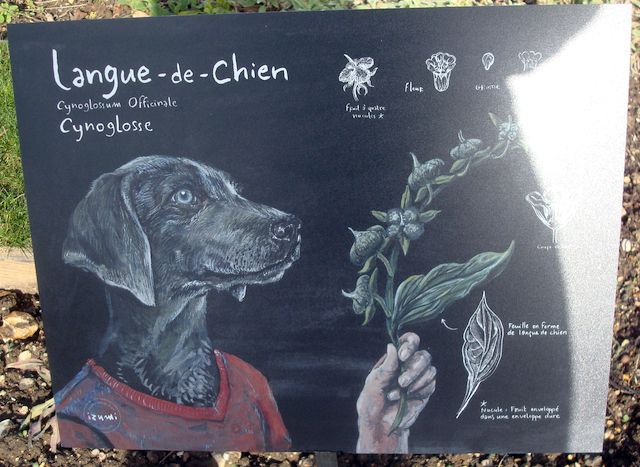

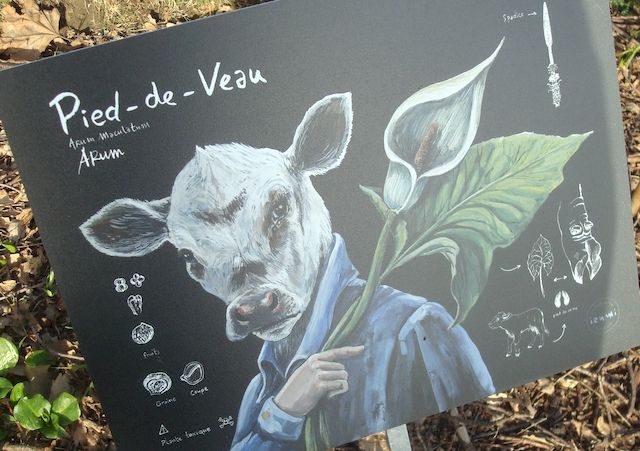

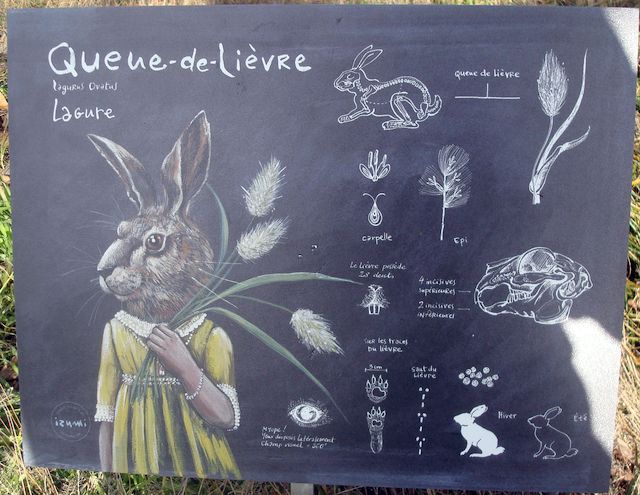

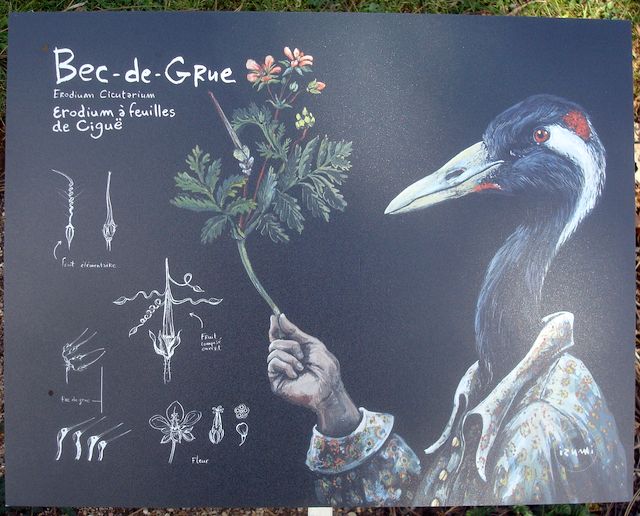

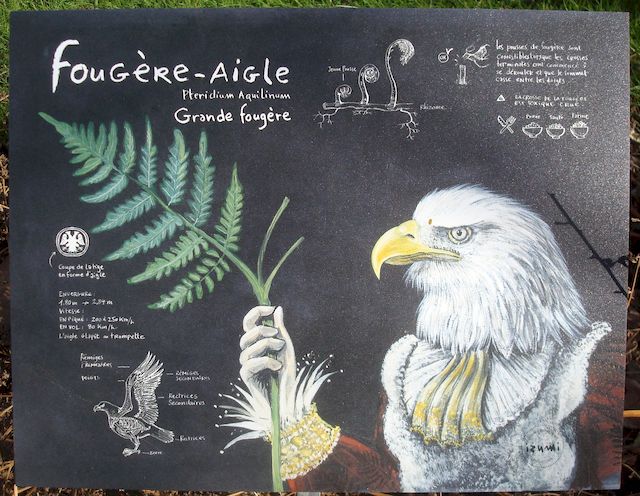

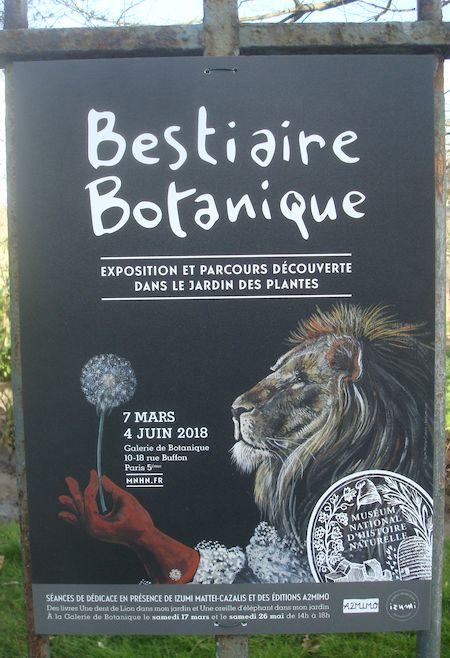

Cet après-midi au Jardin des Plantes à Paris, photos Alina Reyes

Cet après-midi au Jardin des Plantes à Paris, photos Alina Reyes