La vie c’est la révolution. Certains choisissent de demander des choses au monde ; d’autres, dont je suis, d’avoir des choses à ne pas lui donner. Un bon lecteur me dit que le dernier livre de Murakami semble fabriqué, ou témoigner d’une sérieuse baisse d’inspiration. Quel auteur véritable peut continuer à publier de véritables textes ? L’école tue la lecture, l’édition tue la littérature. Le problème n’est pas aussi aigu partout, mais plus la diffusion est large, plus il est inévitable.

Cette fois, O et moi sommes partis visiter le château de Fontainebleau, puis le village de peintres de Barbizon, où nous avons logé, en pleine forêt.

En descendant du Transilien à la gare d’Avon-Fontainebleau, nous avons traversé la forêt

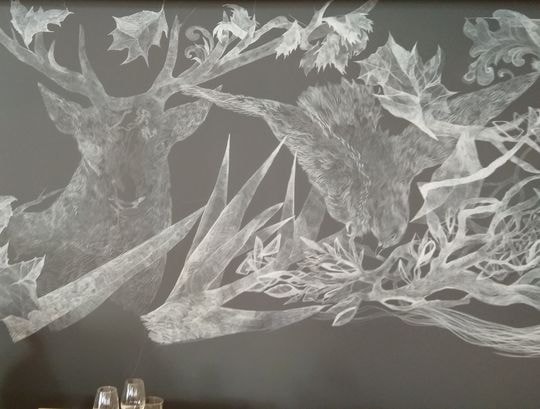

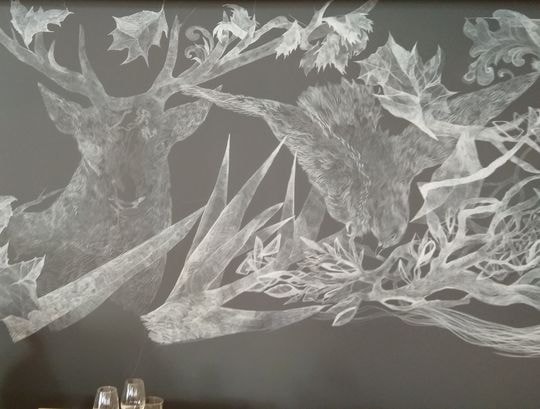

pour aller déjeuner dans un bon restaurant fin, sous une belle fresque murale signée Camille Rousseau

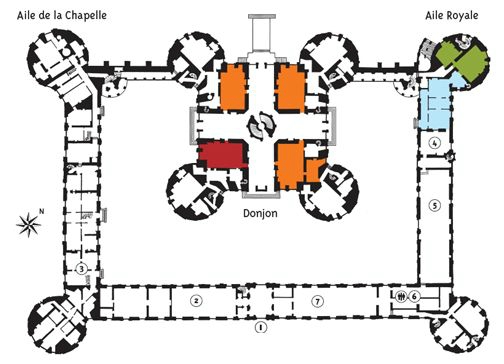

Puis nous sommes allés visiter le château

certes grand et magnifique, mais envahi de napoléonades, horribles meubles Empire et autres souvenirs du parvenu et assassin de masse que nous célébrons en France

certes grand et magnifique, mais envahi de napoléonades, horribles meubles Empire et autres souvenirs du parvenu et assassin de masse que nous célébrons en France

Heureusement certaines parties du château gardent un cachet plus ancien, et la trace de François 1er, avec sa fameuse salamandre, dont j’ai photographié chacun des dizaines d’exemplaires, tous différents

Ensuite nous avons passé un bon moment au bord du plan d’eau, à contempler canards, poules d’eau, cygne et carpes

puis nous sommes partis à la recherche d’un bus pour Barbizon

Et voilà l’allée intérieure du domaine de Bramefaon, où nous avons logé, dans la forêt :

la chambre où nous étions

avec sa salle de bains en mosaïque de tout petits carreaux assemblés un par un il y a un siècle

et la terrasse privative donnant sur la forêt

Le soir dans le village j’ai photographié cette œuvre que nous allons revoir au jour le lendemain matin (plus bas dans la page)

Après un excellent dîner bien terrien chez le boucher de Barbizon, qui tient aussi bonne table (boudin noir-purée et tatin aux prunes pour moi, (gros) tartare-frites et pain perdu au caramel-beurre salé pour O, accompagnés de Moulis au goût de terre et de sel), nous avons retraversé la forêt de nuit, avec les bruits d’un sanglier

jusqu’à notre chambre où j’ai joué de la photo avec les miroirs

et où nous avons prolongé cette délicieuse ambiance nocturne en nous plongeant ensemble dans la profonde et antique baignoire éclairée aux bougies.

Le matin, à la fraîche, j’ai fait mon yoga dans la clairière, en plein air. Quel bonheur, quelle grâce, d’ouvrir les yeux après shavasana (« posture du cadavre », relaxation finale couchée sur le dos), et de voir le ciel limpide et la lune paisible entre les cimes des hauts conifères !

Et nous sommes de nouveau allés dans la forêt, avant de rejoindre le village.

Robert Louis Stevenson, l’un des mes auteurs préférés, a vécu quatre étés consécutifs ici, au temps de la deuxième génération des peintres de Barbizon, après la mort de Millet. Faisons halte pour citer la fin du dernier des textes qu’il y écrivit, rassemblés en bilingue (traduits par Pierre Bordas et Jacques Chabert) sous le titre La forêt au trésor, Treasure Forest, par les Editions Pôles d’images, installées à Barbizon et désormais disparues – mais leur fonds est vendu au musée Millet, où j’ai acheté le livre et dont nous verrons plus loin une image) :

Robert Louis Stevenson, l’un des mes auteurs préférés, a vécu quatre étés consécutifs ici, au temps de la deuxième génération des peintres de Barbizon, après la mort de Millet. Faisons halte pour citer la fin du dernier des textes qu’il y écrivit, rassemblés en bilingue (traduits par Pierre Bordas et Jacques Chabert) sous le titre La forêt au trésor, Treasure Forest, par les Editions Pôles d’images, installées à Barbizon et désormais disparues – mais leur fonds est vendu au musée Millet, où j’ai acheté le livre et dont nous verrons plus loin une image) :

« Et voici maintenant une vieille histoire propre à exalter la gloire de la forêt française, à frapper l’imagination et à vous conforter dans le projet d’une retraite loin du monde. À l’époque où le roi Charles VI chassait près de Senlis, du temps de sa folle adolescence, un vieux cerf fut capturé ; il portait autour du cou un collier de bronze sur lequel ces mots étaient gravés : Caesar mihi hoc donavit [César m’a fait ce cadeau]. Il ne fait aucun doute que l’esprit des hommes présents fut ému par cet événement et qu’ils restèrent pantois de s’être trouvés entrant ainsi en contact avec des âges oubliés, alors qu’ils poursuivaient une telle antiquité avec meute et son du cor. Quant à vous, ami lecteur, ce n’est sans doute guère par simple curiosité que vous méditez sur le nombre de siècles au cours desquels ce cerf a promené librement ses bois à travers la forêt, et sur le nombre d’étés et d’hivers qui ont brillé ou neigé sur l’impériale médaille. Si l’étendue de cette auguste forêt pouvait ainsi protéger un grand cerf des hordes et des meutes, ne pourriez-vous pas, vous aussi, jouer à cache-cache dans ces futaies avec tous les tourments et les vicissitudes de la vie humaine, et vous soustraire à la Mort, toute-puissante chasseresse, pour un temps plus long que celui qui est imparti à l’homme ? Ici aussi, ses flèches tombent comme grêle, et jusque dans la plus lointaine clairière résonne le galop de son cheval blafard. Mais la Mort ne chasse pas en ces lieux avec toute sa meute, car le gibier y est maigre et rare. Pour peu que vous soyez vigilant et circonspect, si vous vous tenez à l’abri dans les plus profonds halliers, qui sait si, vous aussi, vous ne pourrez pas vivre dans les générations futures et étonner les hommes par votre vigueur et le triomphe que peut donner un succès éternel.

Ainsi, la forêt vous retire toute excuse d’accepter de mourir. Rien en ces lieux ne peut limiter ou contrecarrer vos libres désirs. Ici, aucune turpitude du monde querelleur ne peut plus vous atteindre. Tel Endymion, vous pouvez compter les heures grâce aux coups de hache du bûcheron solitaire, aux mouvements de la lumière et de l’ombre, ou encore grâce à la position du soleil, dans son ample course à travers le ciel dégagé. Vos seuls ennemis seront l’hiver et le mauvais temps. Et si une douleur se fait sentir soudain, ce ne sera qu’un tiraillement d’estomac, signe d’un salutaire appétit. Tous les soucis qui vous harcèlent, tous les repentirs qui vous rongent, tout ce bruit que l’on fait autour de devoirs qui n’en sont pas, s’évanouiront purement et simplement dans la paix somptueuse et la pure lumière du jour de ces bois, comme une défroque dont on se débarrasse. Si, au hasard de votre course, vous atteignez le sommet d’une éminence, là où le grand vent frais vous enveloppe et là où les pins entrechoquent leurs longues ramures comme de maladroites marionnettes, votre regard pourra alors s’évader loin dans la plaine et apercevoir une cheminée noire d’usine se découper sur l’horizon pâle. Vous aurez la même impression que le sage et simple paysan qui, conduisant sa charrue, déterre des armes et harnachements anciens du sillon de sa terre. Ah ! c’est sûr, quelque combat a dû jadis avoir lieu ici et c’est sûr aussi, il existe là-bas un monde où les hommes s’affrontent dans un concert de jurons, de larmes et de clameurs hostiles. Voilà ce dont vous prendrez conscience, avec un effort d’imagination. Une rumeur vague et lointaine, qui semble se souvenir des guerres mérovingiennes ; une légende, semblant tirée de quelque religion disparue. » [a legend as of some dead religion].

*

Reprenons le cours de notre visite, qui nous a menés à la Besharat Gallery, musée Besharat et à sa belle collection d’art contemporain.

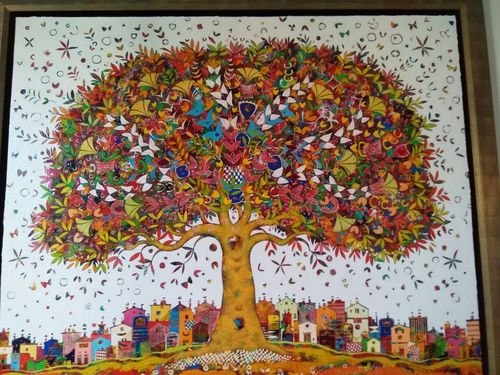

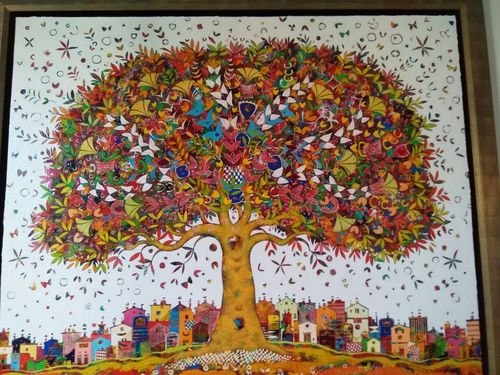

O y a particulièrement aimé les œuvres de Jean Arcelin, comme celle-ci :

J’ai aimé y trouver des œuvres de Jean-François Larrieu, comme celle-ci :

Les sculptures d’Ugo Riva nous ont beaucoup plu :

Et voici celle de Mauro Corda, que j’avais photographiée la veille dans la nuit (voir plus haut) :

Également impressionnantes, les sculptures de Dario Tironi, composant des figures humaines à partir d’objets récupérés :

*

*

Il y a aussi dans le musée beaucoup de choses amusantes, comme ce petit objet : un sanglier-coquillage chevauché par un couple japonais en train de faire l’amour :

Derrière ce taureau de Valey Shende, quel est le seul homme vivant de l’image ?  O, agenouillé en train de photographier un vélo avec bouteille de champagne en guise de gourde.

O, agenouillé en train de photographier un vélo avec bouteille de champagne en guise de gourde.

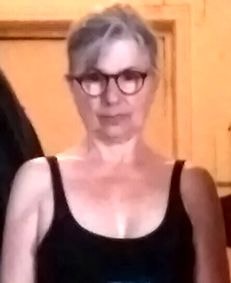

Et moi, devant une tête de Samuel Salcedo :

*

*

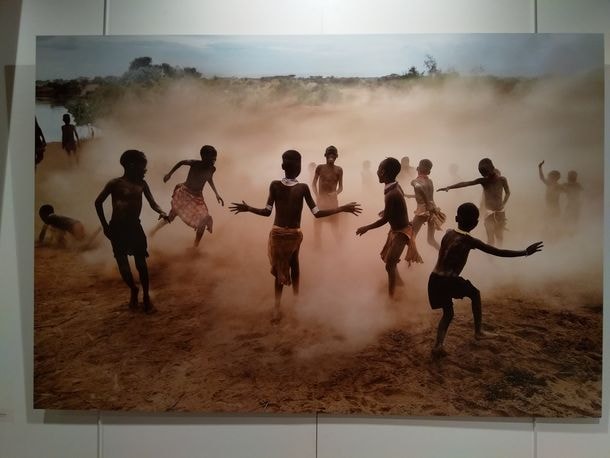

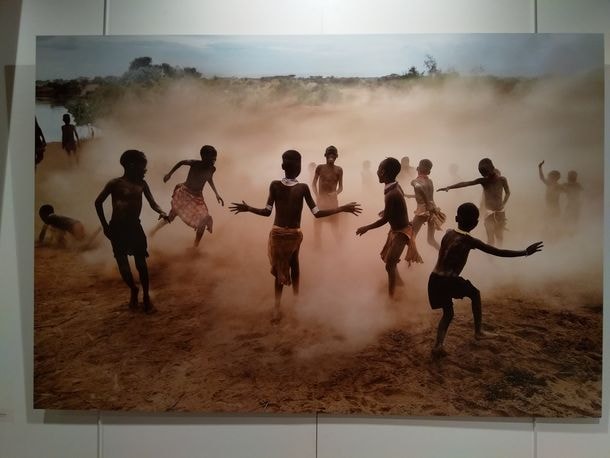

Nous avons poursuivi la visite à quelques pas de là, dans un lieu de la même galerie dédié aux splendides, très humaines images du photoreporter Steve McCurry (fameux pour son portrait de la jeune Afghane aux grands yeux):

*

*

L’église du village est en fait une grange transformée en chapelle. Une messe dans la forêt y était annoncée.

Et voici l’une des pièces du musée Millet, peintre de l’Angélus qui fascina notamment Van Gogh, installé dans ce qui fut sa maison et son atelier : Hier et avant-hier à Fontainebleau et à Barbizon, photos Alina Reyes

Hier et avant-hier à Fontainebleau et à Barbizon, photos Alina Reyes

*

*

*

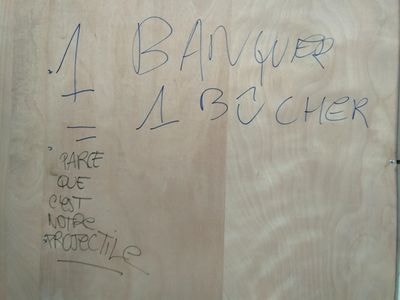

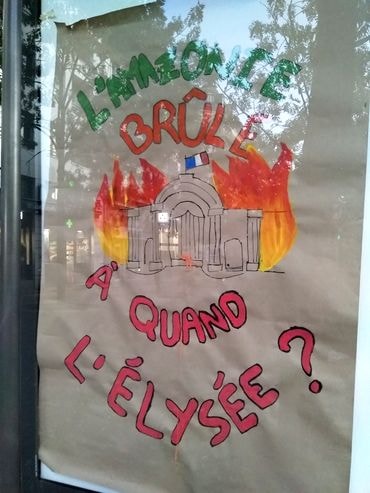

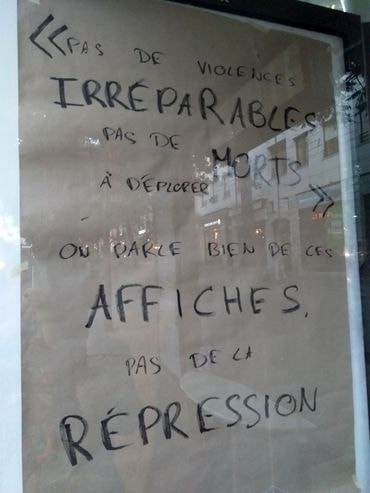

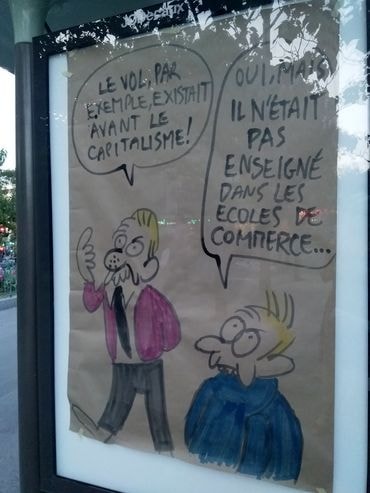

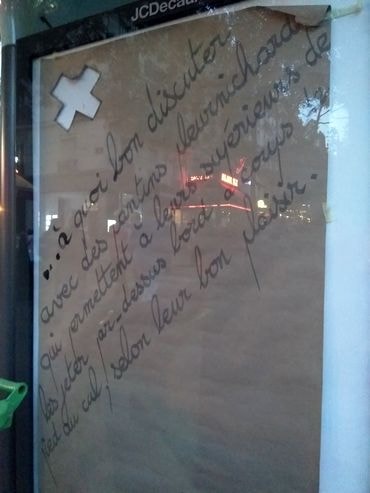

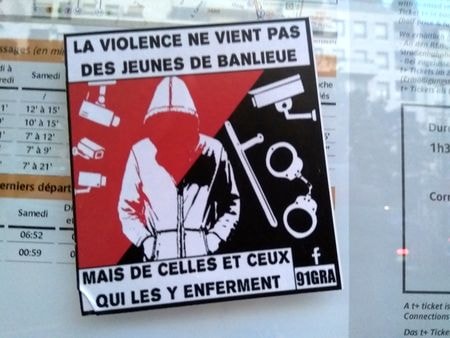

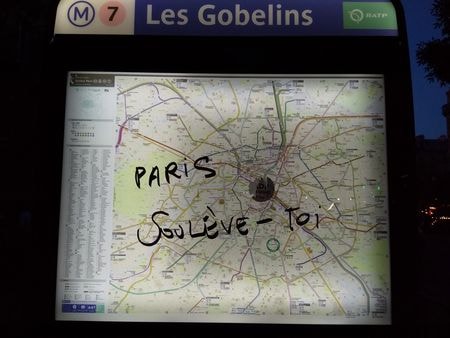

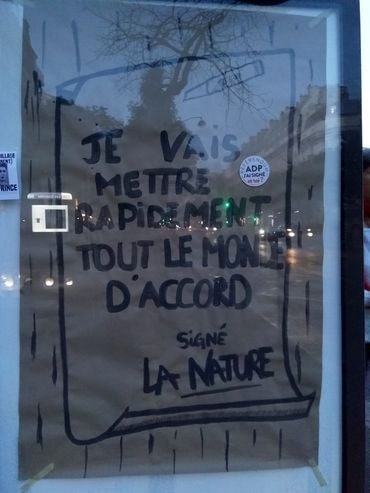

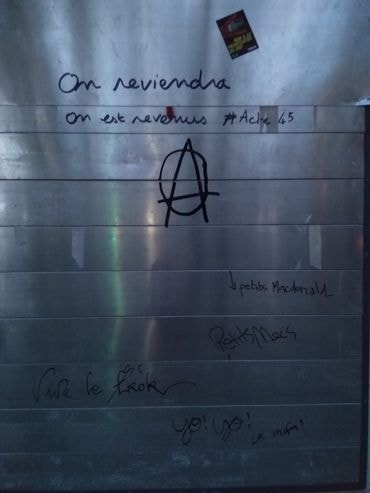

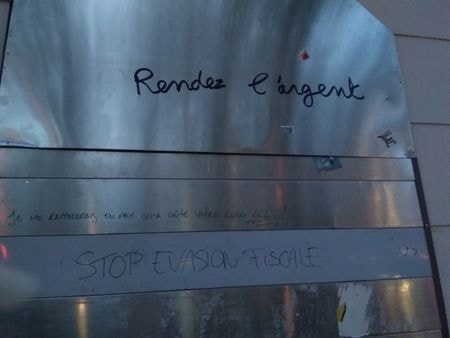

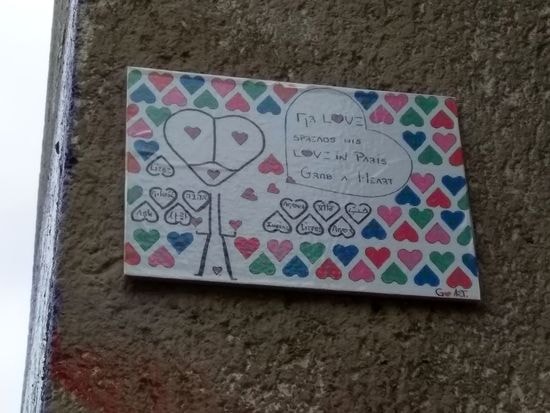

Aujourd’hui à Paris 13e, photos Alina Reyes

Aujourd’hui à Paris 13e, photos Alina Reyes

certes grand et magnifique, mais envahi de napoléonades, horribles meubles Empire et autres souvenirs du parvenu et assassin de masse que nous célébrons en France

certes grand et magnifique, mais envahi de napoléonades, horribles meubles Empire et autres souvenirs du parvenu et assassin de masse que nous célébrons en France

Robert Louis Stevenson, l’un des mes auteurs préférés, a vécu quatre étés consécutifs ici, au temps de la deuxième génération des peintres de Barbizon, après la mort de Millet. Faisons halte pour citer la fin du dernier des textes qu’il y écrivit, rassemblés en bilingue (traduits par Pierre Bordas et Jacques Chabert) sous le titre La forêt au trésor, Treasure Forest, par les Editions Pôles d’images, installées à Barbizon et désormais disparues – mais leur fonds est vendu au musée Millet, où j’ai acheté le livre et dont nous verrons plus loin une image) :

Robert Louis Stevenson, l’un des mes auteurs préférés, a vécu quatre étés consécutifs ici, au temps de la deuxième génération des peintres de Barbizon, après la mort de Millet. Faisons halte pour citer la fin du dernier des textes qu’il y écrivit, rassemblés en bilingue (traduits par Pierre Bordas et Jacques Chabert) sous le titre La forêt au trésor, Treasure Forest, par les Editions Pôles d’images, installées à Barbizon et désormais disparues – mais leur fonds est vendu au musée Millet, où j’ai acheté le livre et dont nous verrons plus loin une image) :

*

*

O, agenouillé en train de photographier un vélo avec bouteille de champagne en guise de gourde.

O, agenouillé en train de photographier un vélo avec bouteille de champagne en guise de gourde. *

*

*

*

Hier et avant-hier à Fontainebleau et à Barbizon, photos Alina Reyes

Hier et avant-hier à Fontainebleau et à Barbizon, photos Alina Reyes

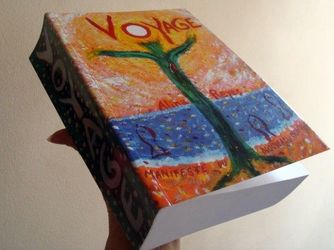

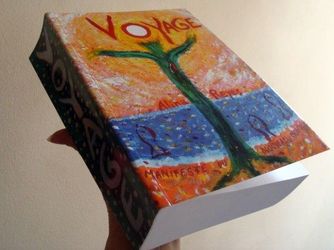

Aujourd’hui j’ai fini de distribuer les exemplaires qu’il me restait de mon livre Voyage (je n’ai pas compté, mais il devait y en avoir environ 150). Tout l’été j’en ai déposé, jour après jour, dans des boîtes à livres, sur des bancs publics, dans des jardins, dans des églises, dans des résidences diverses à Paris. O en a déposé aussi quelques-uns dans des boîtes à livres en Champagne et près des châteaux de la Loire. Le livre partait vite – indépendamment du contenu, c’est un bel objet, comme me le dit un jeune vendeur de chez Gibert, qui me demanda quel était l’artiste qui avait réalisé la couverture. Voilà, c’est très bien : partir en voyage ne sert à rien si on ne sait pas en revenir. Sans doute continuera-t-il à voyager de mains en mains, de boîtes à livres en boîtes à livres, de lecteurs en lecteurs, ou simplement de curieux en curieux. Rien ne peut me satisfaire mieux. Toute la beauté est là, celle du geste gratuit. Voilà un livre qui aura eu un destin peu commun. Et c’était en quelque sorte ma forme de participation au Street Art, avec les

Aujourd’hui j’ai fini de distribuer les exemplaires qu’il me restait de mon livre Voyage (je n’ai pas compté, mais il devait y en avoir environ 150). Tout l’été j’en ai déposé, jour après jour, dans des boîtes à livres, sur des bancs publics, dans des jardins, dans des églises, dans des résidences diverses à Paris. O en a déposé aussi quelques-uns dans des boîtes à livres en Champagne et près des châteaux de la Loire. Le livre partait vite – indépendamment du contenu, c’est un bel objet, comme me le dit un jeune vendeur de chez Gibert, qui me demanda quel était l’artiste qui avait réalisé la couverture. Voilà, c’est très bien : partir en voyage ne sert à rien si on ne sait pas en revenir. Sans doute continuera-t-il à voyager de mains en mains, de boîtes à livres en boîtes à livres, de lecteurs en lecteurs, ou simplement de curieux en curieux. Rien ne peut me satisfaire mieux. Toute la beauté est là, celle du geste gratuit. Voilà un livre qui aura eu un destin peu commun. Et c’était en quelque sorte ma forme de participation au Street Art, avec les

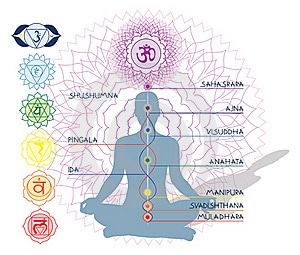

Le « pivot immatériel » dont j’ai parlé

Le « pivot immatériel » dont j’ai parlé