Les éditions Zulma m’ayant rendu mes droits sur mon livre Ma vie douce, j’ai décidé de le donner ici au fur et à mesure que je le recopierai, sans en changer un mot ni une virgule. Témoignage intime d’une jeune femme libre et écrivaine entre 1979 et l’an 2000, qui peut encore aider, à mon sens. Aujourd’hui en voici le prologue, écrit donc en 2000, présentant les textes qui vont suivre, écrits à partir de mes vingt-trois ans.

*

MA VIE DOUCE

Journal (1979-2000)

– Et pourtant elle est dure, réplique Serge, mon éditeur, quand je lui annonce le titre de mon livre.

Hey, Galileo, ça va. Je sais qu’elle tourne. Ça m’empêche pas

– De la voir douce, dis-je.

Après tout, qu’est-ce qui lui fait croire que ma vie est dure ?

Le fait que je cherche sisyphement de quoi payer mon loyer ?

Mon côté auteur maudit ?

L’angoisse se lit-elle à ce point sur mon visage ?

Lectrice, lecteur, votre vie n’est-elle pas dure aussi ? Dure et douce à la fois ?

Je faisais souvent ce rêve, où il me fallait escalader une dune taillée comme une falaise. Plutôt que de m’épuiser à la tâche, je finissais par chercher un chemin de traverse, un endroit où le sable offrait une pente plus douce, que je prenais en biais. Le pied s’enfonçait dans la masse tiède, granuleuse, semi-liquide, l’ascension devenait un plaisir.

Si je porte en moi Sisyphe, que son rocher soit une balle à jongler !

Pourquoi se souvient-on davantage du châtiment de Sisyphe que des ruses qui le lui valurent?Sisyphe n’en faisait qu’à sa tête, ni les autres hommes, ni Dieu ni la Mort ne pouvaient l’intimider. Bien sûr il est le père d’Ulysse – et moi je suis la fille du voyageur. Je suis solaire, sans ignorer le chant fatal des sirènes je fais en sorte de ne pas y succomber, j’aime la vie comme un fruit vert, mordu à l’arbre. (Même si je vis dans un pays de déprimés, où une certaine élite se complaît dans la morosité, la haine de soi, l’ennui congénital, le ressassement maladif, le renoncement, l’amertume, la défaite annoncée, le repli salvateur, au mieux les délectations morbides, au pire les planques de toutes sortes, les « milieux », les clans, les postures comme autant d’impostures, de vies et de pensées préfabriquées, désespérées, désespérantes.)

Pousse ton rocher, pauvre Sisyphe, c’est le spectacle qu’ils aiment!Avec quelle complaisance ils trimbalent encore, sous leur peau de grisaille, les douleurs abjectes d’un Christ portant sa croix!Nietzsche m’a appelée dans la montagne car il est entré dans ma chair, quand ils ne faisaient que le caser dans la mémoire qui leur tient lieu d’intellect.

Leur crime : avoir lu Nietzsche – pour mémoire. Lu et enterré. In memoriam. Avoir lu Rimbaud, avoir tout lu – et n’en rester pas moins pourris de compromis. Façon de faire passer l’obscénité de la vie par une gestion prudente de leur capital. Kapital ! Financier, social, culturel, comme disait mon prof de psycho-socio, n’importe quel capital (il y en a même qui doivent prendre soin de leur « capital sympathie »), l’essentiel c’est de capitaliser ! Ne rien perdre, garder, accumuler. Désherber son coin de terre, mettre sa vie sous cloche et en faire une grosse laitue pleine d’engrais.

Ce crime me guette, moi aussi. Si je n’écris pas. Hop ! Je suis l’Alice de Lewis, le K. de Kakfa, d’un bond hors du rang des meurtriers !

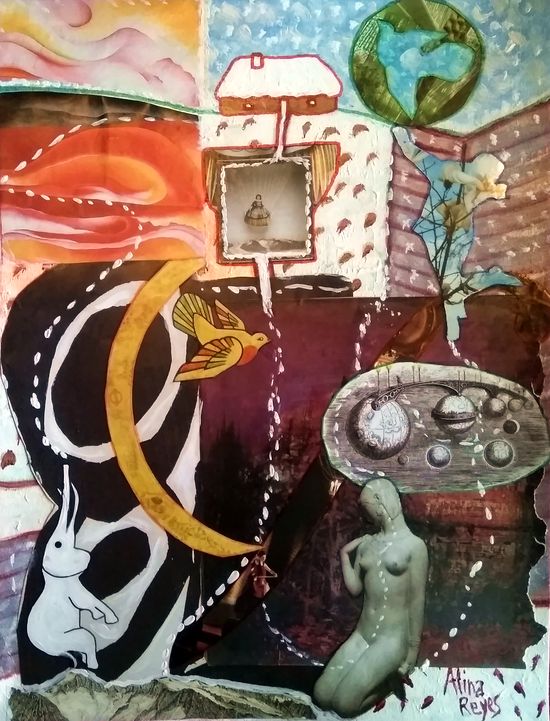

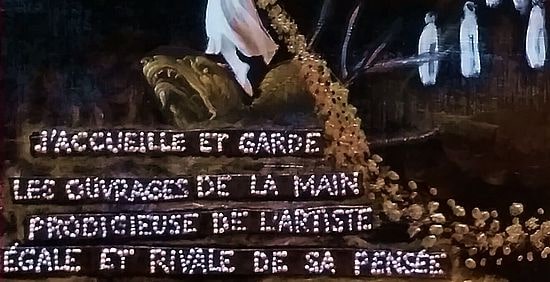

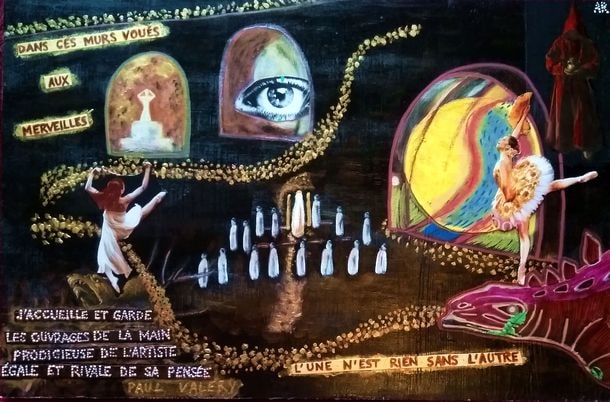

Écrire, une deuxième vie. J’ai eu, et je garde, cette vision de mon activité d’auteur : un ruban-route lumineux qui se déroule et se déploie à l’infini à partir du milieu de mon corps. C’est une sensation très physique, à la fois un peu inquiétante parce que ce ruban a une dimension mystérieuse, et rassérénante parce qu’il est là, ce chemin clair qui sort de moi comme un autre moi-même, cet ange en forme de ruban qui s’en va en flottant et ondulant dans l’espace, et me garde du vertige.

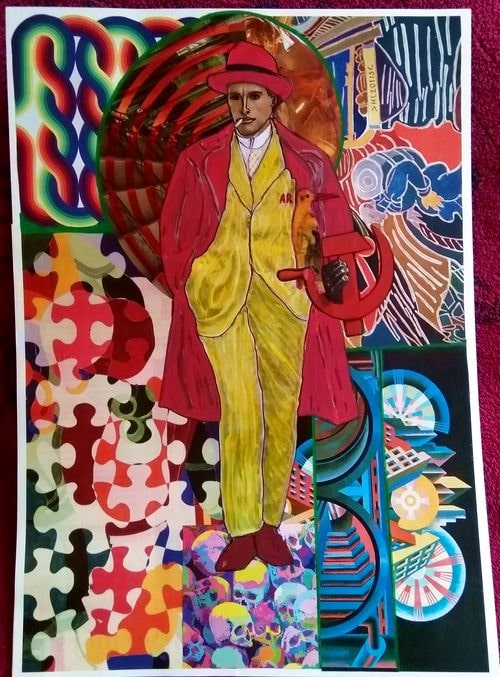

Ma mère me rappelle souvent que je fus un bébé très précoce. Aussitôt née, je me mis à ramper, soulevant ma tête avec curiosité – un phénomène qu’en vingt ans de carrière la sage-femme n’avait encore jamais vu. Âgée de quelques semaines, je dansais frénétiquement, en riant aux éclats, accrochée aux mains de mon père qui me faisait sauter en chantant. Rapidement, je sus chanter aussi, et je ne me lassais pas d’entonner : « La crème au chocolat du bon lait Mont-Blanc / c’est le bonheur des gourmands… ». J’étais un petit être dodu mais tout en muscles, au regard noir et brillant, manifestant un sensationnel appétit de vivre. J’aurais pu devenir artiste de cirque, une nomade trouvant son plaisir à faire des cabrioles au son du tambour ou à dresser des fauves – je suis écrivain. Je veux dire : voilà quelle sorte d’écrivain je suis.

Dès que j’ai su lire, j’ai voulu écrire. Le meilleur moyen de canaliser (dans le ruban) mon trop-plein de vie ? Désormais les livres et les cahiers n’allaient jamais cesser de m’accompagner, aussi nécessaires et naturels que le besoin de respirer.

Ce qu’un écrivain offre à ses lecteurs, ce sont ses livres. Si j’écris un livre après l’autre, c’est que j’ai le sentiment de ne m’être jamais assez donnée. Avec Ma vie douce, j’ai voulu me montrer nue. La nudité physique est un bonheur très important pour moi. Nue, je me sens mieux, autrement belle, sans souci des canons esthétiques en vigueur.

Pour se dénuder mentalement, il faut adopter la même démarche d’acceptation de soi, y trouver la même sérénité et le même bien-être. En livrant ici de larges extraits des manuscrits qui m’ont accompagnée comme une seconde nature au cours des années – journaux intimes, récits de rêves, notations diverses -, j’ai tenté de révéler mon âme dans sa nudité : avec ses faiblesses, ses obsessions, ses joies, ses désarrois, sa volonté farouche de s’en sortir. Et surtout, de s’en sortir libre… Tout en laissant s’organiser et se répondre ces signes accumulés comme s’articulent les membres et les organes d’un corps, afin d’esquisser un autoportrait où l’identité se lit dans la pluralité, la correspondance, l’inachevé. Un autoportrait comme une éthique, une façon de dire que la réalité ne se perçoit jamais qu’à travers un kaléidoscope, et que même si l’on nous fige, si l’on nous catalogue, si l’on nous enferme dans tel ou tel ghetto, notre vérité et notre chance sont ailleurs : dans l’incertitude, l’imperfection, le mouvement.

Les premières pages du chapitre intitulé Écrire sont tirées des cahiers que j’ai tenus pendant des années. Ils n’étaient destinés qu’à moi. Si j’en donne ici quelques extraits, c’est pour témoigner de l’évolution d’une jeune femme hantée par le désir d’écrire. Malgré son milieu, malgré son immaturité. Les Rêves montrent aussi les travaux herculéens que je dus et dois accomplir pour passer de l’autre côté de moi-même, avec mon stylo en guise de machette, et ma vie en pierre à aiguiser.

Le but de tous ces efforts est moins d’obéir au connais-toi toi-même de mes quinze ans que de communiquer avec les autres par un langage supérieur à celui du quotidien. L’écriture établit entre deux personnes, l’auteur et le lecteur, un lien et un échange d’une profondeur qu’on ne peut atteindre dans la « vraie vie » que par la promiscuité physique.

Je n’ai pas cherché à romancer ce livre, ni sur le fond, ni dans la forme. S’il devait pourtant produire un effet romanesque, ce dernier surgirait de son caractère brut, authentique. Parce que toute vie finit par imiter le roman, et chaque personne par devenir un personnage.

À la rencontre du monde, mon livre tâtonne comme moi. Beaucoup des textes qui le composent sont extraits de mes journaux intimes, ou de mes « travaux d’approche » de la littérature. En quelque sorte, le petit labyrinthe des coulisses de mon théâtre. J’y suis, je suis dedans, et c’est une façon de dire que l’être humain a encore tous ses masques, une fois jeté le masque. De dire notre diversité et notre transversité, notre aptitude à traverser et être traversé.

Sauter du quai pour traverser les voies : le cœur qui bat ou qui s’arrête, les pieds qui se tordent sur le ballast, l’allure mal assurée même si on fanfaronne… et l’angoisse de savoir comment on va remonter dignement sur l’autre quai, d’où la foule vous regarde avec un sentiment général de réprobation. Cependant il y a quelqu’un sur cet autre quai que vous vouliez rejoindre de toute urgence, et vous espérez que cette personne (celle qui va vous lire) saura apprécier la valeur de vos jambes encore tremblantes, de la poussière sur vos chaussures et de la sueur à votre nuque.

*

à suivre

J’ai regardé en trois jours les deux saisons de l’excellente série norvégienne Acquitted. Extrêmement attachée aux personnages des deux frères Aksel et Erik, et principalement du rejeté, Aksel, dans un phénomène d’identification plus puissant que je n’en ai jamais connu en regardant d’autres séries ni même en lisant des romans, il me semble. Et sans dévoiler la fin, je dois dire qu’elle m’a mise dans une grande colère contre les scénaristes qui ont fait commettre, dans les dernières minutes, une grave erreur à l’un des deux. Je n’arrêtais pas d’y penser, de penser à la responsabilité de l’auteur quand il conte une histoire.

J’ai regardé en trois jours les deux saisons de l’excellente série norvégienne Acquitted. Extrêmement attachée aux personnages des deux frères Aksel et Erik, et principalement du rejeté, Aksel, dans un phénomène d’identification plus puissant que je n’en ai jamais connu en regardant d’autres séries ni même en lisant des romans, il me semble. Et sans dévoiler la fin, je dois dire qu’elle m’a mise dans une grande colère contre les scénaristes qui ont fait commettre, dans les dernières minutes, une grave erreur à l’un des deux. Je n’arrêtais pas d’y penser, de penser à la responsabilité de l’auteur quand il conte une histoire.