Cet après-midi au jardin des Plantes, photos Alina Reyes

Les aventures de Sylvain Tesson, comme celles de Martine dans de vieux livres (que je n’ai jamais lus), continuent. Une aventure, un livre. Que voulez-vous, ça distrait son fils à papa, et ça paie, d’autant que le service public met lui aussi la main à la poche, par exemple France Inter qui l’a embauché à nos frais pour parler tout un été d’Homère auquel il ne connaît rien, comme je l’ai démontré. Cette fois, il s’est fait introduire chez les légionnaires. Dans la jungle, houlàlà ! M’étonnerait pas que les gars rigolent en douce en voyant, eux aussi, ce qu’il en est vraiment de ce bluffeur. Combien d’arbres seront encore abattus pour fabriquer des livres aussi creux qu’épate-bourgeois ?

Le sable du Sahara qui a teinté le ciel, la neige et les paysages français de jaune orangé il y a quelques jours, s’avère être radioactif, à cause des essais nucléaires français menés dans le sud de l’Algérie dans les années 60. Le 13 février 1960, une bombe atomique d’une puissance de 70 kilotonnes explose près du village de Reggane – une explosion trois ou quatre fois plus puissante que celle des bombes d’Hiroshima. Sympa, l’esprit colonial. Que le vent renvoie les effets du crime à leurs coupables, qui ose s’en plaindre ?

L’Histoire ne compte pas son temps. Que quelques années, quelques décennies ou quelques siècles lui soient nécessaires pour établir l’ordre et la lumière n’aveugle que les singes aux oreilles, bouche et yeux fermés. Comme le dit le Grec antique Anaximandre (dans ma traduction) : « De cela précisément où les vivants ont leur source, en cela aussi leur dissolution se produit, selon la promesse. Ils se donnent en effet les uns les autres règle et prix du déréglé selon l’ordre du temps. »

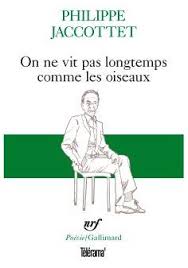

Je ne peux pas, comme je l’ai fait hier pour Ferlinghetti qui vient aussi de mourir, lui rendre hommage en le traduisant, puisqu’il écrit en français. Encore mieux, je peux donner à le lire directement dans sa langue. Voici trois brefs poèmes que j’ai choisis dans des poèmes de Jaccottet, donc, choisis par André Velter pour un tout petit recueil intitulé On ne vit pas longtemps comme les oiseaux (Poésie Gallimard/Télérama, 2015) (Autre parenthèse, je réécris son nom avec deux c, au lieu de me corriger comme je le faisais jusqu’ici en suivant la graphie défectueuse des éditions de La Découverte pour sa traduction de l’Odyssée).

Je ne peux pas, comme je l’ai fait hier pour Ferlinghetti qui vient aussi de mourir, lui rendre hommage en le traduisant, puisqu’il écrit en français. Encore mieux, je peux donner à le lire directement dans sa langue. Voici trois brefs poèmes que j’ai choisis dans des poèmes de Jaccottet, donc, choisis par André Velter pour un tout petit recueil intitulé On ne vit pas longtemps comme les oiseaux (Poésie Gallimard/Télérama, 2015) (Autre parenthèse, je réécris son nom avec deux c, au lieu de me corriger comme je le faisais jusqu’ici en suivant la graphie défectueuse des éditions de La Découverte pour sa traduction de l’Odyssée).