dessin de ces jours-ci dans mon carnet de notes

*

Poétique du trait. Que font les enfants dans les communautés où ils ne disposent ni de crayons ni de papier, ni de jouets industriels ni de jeux vidéos ? Avec un bâton ou bien au doigt, ils tracent des traits par terre. Pourquoi ? L’humain se projette. Quelque chose d’enfoui dans la matière humaine doit se projeter en géométrie (en « mesure de la terre », mesure en laquelle l’homme prend sa propre mesure, tel l’arpenteur du Château de Kafka ; selon la tradition, Platon affichait au fronton de son Académie : « nul n’entre ici s’il n’est géomètre » – le fait est en tout cas qu’il prône au chapitre VII de la République la nécessité pour le philosophe d’étudier la géométrie, l’astronomie et l’harmonie). L’homme se projette en géométrie et en images. Aussi sûrement que l’abeille doit construire sa ruche, l’araignée sa toile, l’oiseau son nid, le lièvre son gîte, le fauve son repaire, l’humain doit élaborer autour de lui une forme où sa pensée puisse habiter, évoluer, prospérer.

Je tourne et retourne autour de mon sujet, je veux le faire partir du centre, et de là, se dérouler. Je pourrai alors dire : tu es coquille et je veux te bâtir en t’émanant de moi, spiralante structure. Une thèse c’est, étymologiquement, une position. Argumentée. Si je veux développer une pensée de la poétique, de la poétique de la poésie à partir de la poétique du trait inaugural, une pensée de la langue profonde, il me faut partir moi-même d’une position profonde. Mon explication, autrement dit mon dépliement, doit venir de mon implication, de mon pliement dans le sujet. Que je sois le sujet, que le sujet m’enfante, et que j’enfante, que je mette au monde le sujet. (« Se replier sur soi-même, dit Husserl, et, au-dedans de soi, tenter de renverser toutes les sciences admises jusqu’ici et tenter de les reconstruire »)1.

Je n’ai pas l’intention d’élaborer un poème à thèse, mais peut-être, habitant en poète, construirai-je une thèse habitée, habitable. Une thèse à fonction poétique, laquelle selon Roman Jakobson « projette le principe d’équivalence de l’axe de la sélection sur l’axe de la combinaison »2 – c’est-à-dire une fonction dans laquelle la forme physique du texte a autant de valeur que les articulations de sa seule fonction sémantique. Ceci, pour mon travail, à un niveau essentiellement macrostructural : où Jakobson se penche sur la poésie au niveau microstructural en évoquant les séquences syllabiques et rythmiques, le vers, ses rejets, ses enjambements etc., j’indiquerai que la fonction poétique est sans doute à l’œuvre dans mon écriture même (Mallarmé ne disait-il pas que « toutes les fois qu’il y a effort au style, il y a versification » ?3), mais aussi et surtout dans la composition de mon livre, dans le tissage entre données du réel (dans les champs de l’intime comme dans ceux de l’Histoire) et données de l’art et de la littérature, dans l’agencement de ses blocs de textes, de ses registres, de ses thèmes, de ses citations, de ses références, de leurs correspondances physiques, dans leurs reprises au rôle semblable à celui des rimes, des sonorités et des tempi de la versification, dans sa polyphonie kaléidoscopique et son ensemble symphonique.

1 Edmund HUSSERL, Méditations cartésiennes, cité par Philippe DESCOLA, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005, p. 133

2 Roman JAKOBSON, Closing Statement : Linguistics and Poetics, Massachusetts Institute of Technology, 1960. Essais de linguistique générale, trad. de l’anglais et préfacé par Nicolas Ruwet, Paris, Éditions de Minuit, coll. Arguments, 1963, p. 220

3 Stéphane MALLARMÉ, in Jules HURET, Enquête sur l’évolution littéraire, Bibliothèque Charpentier, Paris, 1891, p. 57 ; wikisource.org

Extrait du Prélude de ma thèse, valable pour toute écriture selon mon sens et pour mon nouveau travail en cours

*

William T. Vollmann raconte dans Le Grand Partout ses épisodes de vie en hobo, voyageur clandestin sur les trains de marchandises d’Amérique. Il aime comme moi se rappeler la phrase d’Héraclite selon laquelle on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Il traverse les vastes espaces américains. Cela me plaît. C’est un peu toujours la même chose, mais jamais la même. Comme à la montagne. On croirait qu’une montagne est immobile, mais quand vous y vivez, même si vous n’allez pas plus loin que le pas de votre porte pendant des jours, vous voyez que tout change sans cesse. Et pas seulement à cause de l’ombre voyageuse des nuages sur les parois, ni parce qu’à cause du relief le moindre déplacement de votre part transforme la perspective, le paysage. Le vivant change constamment. Quand vous revenez en ville, vous avez l’impression que tout est toujours pareil. On croirait le contraire, qu’une ville, a fortiori une grande ville, une capitale, est beaucoup plus en mouvement qu’un paysage désertique. Mais non, l’expérience sait que c’est l’inverse.

William T. Vollmann raconte dans Le Grand Partout ses épisodes de vie en hobo, voyageur clandestin sur les trains de marchandises d’Amérique. Il aime comme moi se rappeler la phrase d’Héraclite selon laquelle on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Il traverse les vastes espaces américains. Cela me plaît. C’est un peu toujours la même chose, mais jamais la même. Comme à la montagne. On croirait qu’une montagne est immobile, mais quand vous y vivez, même si vous n’allez pas plus loin que le pas de votre porte pendant des jours, vous voyez que tout change sans cesse. Et pas seulement à cause de l’ombre voyageuse des nuages sur les parois, ni parce qu’à cause du relief le moindre déplacement de votre part transforme la perspective, le paysage. Le vivant change constamment. Quand vous revenez en ville, vous avez l’impression que tout est toujours pareil. On croirait le contraire, qu’une ville, a fortiori une grande ville, une capitale, est beaucoup plus en mouvement qu’un paysage désertique. Mais non, l’expérience sait que c’est l’inverse. « Suivant une ornière, je marchai sans difficulté, le vent sombre dans mon dos. Avant que j’aie vidé ma première bouteille, l’eau était aussi chaude que du sang. Le vent soufflait de plus en plus fort, l’obscurité était de plus en plus complète. Je distinguais à peine les lumières de la vieille station d’entretien devant moi, derrière lesquelles se cachaient celles du ranch ; je reconnaissais les montagnes de mémoire plutôt que de vue. Soudain je me posai la question : Qui suis-je ? Je m’aperçus que je parlais à voix haute. Je n’arrêtais pas de me dire, tantôt en murmurant, tantôt en criant : Qui suis-je ? », écrit Vollmann (traduit de l’américain par Clément Baude). J’aime, en guise de réponse, le leitmotiv du pèlerin russe dans les Récits d’un pèlerin russe : « et je m’en fus, suivant le regard de mes yeux ».

« Suivant une ornière, je marchai sans difficulté, le vent sombre dans mon dos. Avant que j’aie vidé ma première bouteille, l’eau était aussi chaude que du sang. Le vent soufflait de plus en plus fort, l’obscurité était de plus en plus complète. Je distinguais à peine les lumières de la vieille station d’entretien devant moi, derrière lesquelles se cachaient celles du ranch ; je reconnaissais les montagnes de mémoire plutôt que de vue. Soudain je me posai la question : Qui suis-je ? Je m’aperçus que je parlais à voix haute. Je n’arrêtais pas de me dire, tantôt en murmurant, tantôt en criant : Qui suis-je ? », écrit Vollmann (traduit de l’américain par Clément Baude). J’aime, en guise de réponse, le leitmotiv du pèlerin russe dans les Récits d’un pèlerin russe : « et je m’en fus, suivant le regard de mes yeux ». Un jour où j’étais assise sous un arbre en train de lire cette phrase de Triangle de pensées, d’Alain Connes : « Étant donné un système logico-déductif non contradictoire, on ne peut pas formaliser sa cohérence de l’intérieur mais on peut formuler une proposition du type « la présente proposition est indémontrable ». », en même temps exactement que je lisais ces derniers mots, une femme près de moi dit : « il n’y a vraiment pas un nuage aujourd’hui ». Et dans ma tête les deux propositions se chevauchèrent, si bien que je crus un instant que celle que je venais d’entendre était celle que je venais de lire. Je poursuivis ma lecture. La phrase suivante était : « Une telle assertion n’est démontrable que si elle est fausse ». Je levai les yeux vers le ciel et en effet je vis qu’elle était fausse, il y avait bel et bien des nuages dans le ciel bleu, quoique blancs, fins et discrets comme de la soie.

Un jour où j’étais assise sous un arbre en train de lire cette phrase de Triangle de pensées, d’Alain Connes : « Étant donné un système logico-déductif non contradictoire, on ne peut pas formaliser sa cohérence de l’intérieur mais on peut formuler une proposition du type « la présente proposition est indémontrable ». », en même temps exactement que je lisais ces derniers mots, une femme près de moi dit : « il n’y a vraiment pas un nuage aujourd’hui ». Et dans ma tête les deux propositions se chevauchèrent, si bien que je crus un instant que celle que je venais d’entendre était celle que je venais de lire. Je poursuivis ma lecture. La phrase suivante était : « Une telle assertion n’est démontrable que si elle est fausse ». Je levai les yeux vers le ciel et en effet je vis qu’elle était fausse, il y avait bel et bien des nuages dans le ciel bleu, quoique blancs, fins et discrets comme de la soie.

Pour évoquer ce livre, je commencerai par un extrait de ce qui est présenté comme le manuscrit du personnage de l’identitaire, une fiction dans laquelle l’opération française dite du Grand Déplacement a envoyé en Libye les migrants non intégrés mais aussi un tas d’intellectuels médiatiques et de politiciens (parmi lesquels se reconnaissent clairement Sarkozy, Hollande ou BHL). Ainsi purgée, la France redevient catholique et mortellement ennuyeuse :

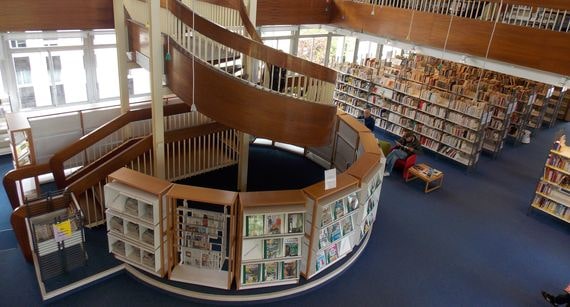

Pour évoquer ce livre, je commencerai par un extrait de ce qui est présenté comme le manuscrit du personnage de l’identitaire, une fiction dans laquelle l’opération française dite du Grand Déplacement a envoyé en Libye les migrants non intégrés mais aussi un tas d’intellectuels médiatiques et de politiciens (parmi lesquels se reconnaissent clairement Sarkozy, Hollande ou BHL). Ainsi purgée, la France redevient catholique et mortellement ennuyeuse : cet après-midi à Paris 5e, photos Alina Reyes

cet après-midi à Paris 5e, photos Alina Reyes

*

*