À la question : Relevez le ou les adverbes dans la phrase Il fait très beau ces jours-ci, on répondra classiquement : très.

À la question : Relevez le ou les adverbes dans la phrase Il fait très beau ces jours-ci, on répondra classiquement : très.

Mais il est possible d’envisager une autre réponse. Il est possible de voir très, dans cet emploi, non comme un adverbe mais comme une particule affixable de beau, servant à former un superlatif absolu de cet adjectif (familièrement, on le formerait avec le préfixe super- : superbeau ; d’autres superlatifs absolus sont formés avec le suffixe -issime : nullissime). En principe, en français, l’affixe n’est pas séparé du mot ou du radical dont il modifie le sens ou la fonction. Cela se produit pourtant, par exemple avec le préfixe extra, qui peut s’employer fixé au mot, comme dans extraordinaire, ou bien, indifféremment, fixé ou séparé par un tiret, comme extraconjugal ou extra-conjugal. Les affixes sont souvent, à l’origine, des adverbes. Et il arrive que l’adverbe très soit nettement employé comme préfixe quand il s’ajoute au mot en n’étant séparé de lui que par un tiret, comme dans le très-haut, le très-bas. Très beau pourrait être considéré, plus efficacement que comme adverbe + adjectif, comme adjectif au superlatif, formé avec préfixe superlatif détaché.

Mais il est encore possible d’analyser les choses autrement. Le mot beau est-il réellement employé comme adjectif dans la locution Il fait très beau ? Qui donc est beau dans cette phrase ? Il s’agit d’une locution verbale, le verbe est employé ici sous une forme impersonnelle. En comparant il fait beau à il fait vieux, où le verbe est employé sous sa forme personnelle, il apparaît évident que beau et vieux n’ont pas la même fonction. On peut dire elle fait vieille, mais non pas elle fait belle (dans le même sens que il fait beau). Cette invariabilité ne tire-t-elle pas beau vers la fonction d’adverbe si l’on décompose la locution verbiale il fait beau ? Et très beau ne pourrait-il être considéré comme syntagme adverbial, comme par exemple très vite (vite étant selon les cas adjectif ou adverbe) ?

Prenons maintenant ces jours-ci. Groupe nominal, complément circonstanciel de temps, dira-t-on classiquement. L’adverbe, ou la locution adverbiale, sont aussi compléments circonstanciels. Ce jour est une locution adverbiale. Pourquoi pas ces jours-ci ? Toute fatiguée que j’étais, je n’avais peut-être pas complètement tort à mon oral, l’autre jour. Le fait est surtout que les classifications, en grammaire comme ailleurs, peuvent toujours être discutées, et que leurs frontières ne sont pas étanches. Cela fait partie de la beauté de la langue : elle est vivante, libre, inenfermable -pour former un néologisme plein d’affixes.

*

Hier après-midi j’ai trouvé le nid de la poule d’eau, dont j’avais photographié la construction, puis où je l’avais photographiée en train de couver (cf notes des jours précédents), vide. C’est une question à la Petit Prince : les œufs ont-ils été mangés par un animal, ou bien ont-ils éclos, provoquant le déménagement de la petite famille ?

Hier après-midi j’ai trouvé le nid de la poule d’eau, dont j’avais photographié la construction, puis où je l’avais photographiée en train de couver (cf notes des jours précédents), vide. C’est une question à la Petit Prince : les œufs ont-ils été mangés par un animal, ou bien ont-ils éclos, provoquant le déménagement de la petite famille ? Au retour, j’ai vu cette nouvelle œuvre de street art, signée Arsène, sur un mur de la Sorbonne Nouvelle.

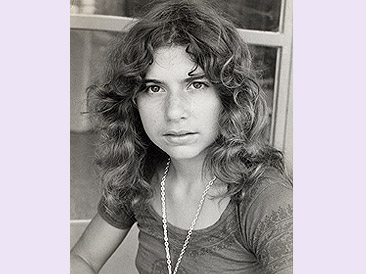

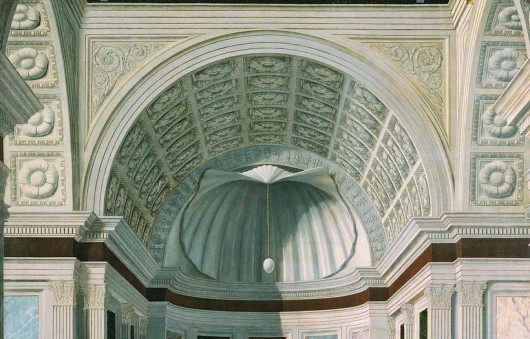

Au retour, j’ai vu cette nouvelle œuvre de street art, signée Arsène, sur un mur de la Sorbonne Nouvelle.

une image pour illustrer l’accord de Paris sur le climat, rejeté par Trump : « Fluctuat nec mergitur » ; ces jours-ci à Paris, photo Alina Reyes

une image pour illustrer l’accord de Paris sur le climat, rejeté par Trump : « Fluctuat nec mergitur » ; ces jours-ci à Paris, photo Alina Reyes

«

«