du film "Olympia : les dieux du stade", par Leni Riefenstahl

Dans la suite de mes réflexions de ces derniers jours sur le nihilisme caché véhiculé par maintes œuvres de l’esprit, je recommande la lecture de ce long article de François Rastier sur « Heidegger aujourd’hui ». Je voudrais juste ici, en citant quelques passages de cet article, donner un éclairage un peu plus précis sur ma conviction très forte, déjà exprimée, qu’il nous faut absolument identifier ces puissances et ces dominations, comme disait saint Paul, d’ordre spirituel, qui œuvrent à la destruction de l’homme et du monde, et que nous devons combattre.

« Ainsi soutient-il par exemple que le Peuple relève des étants, l’État de l’Être : le Führer se trouve donc dans la situation métaphysique éminente de permettre la médiation entre les étants et l’Être », écrit-il à propos de la philosophie de Heidegger, toute empreinte de sa « foi nazie ». Une pensée où l’existence précède l’essence, où l’être n’est pas donné à l’homme mais doit se gagner, est fausse et donc éminemment dangereuse puisque, nous le voyons, elle remet l’âme et la destinée de l’homme non plus dans les mains de Dieu et le chemin vers lui – Vérité, Amour, Liberté – mais à son propre orgueil de chef ou à sa soumission au chef. Pourtant tel dominicain faisait l’autre jour à la télévision, en opposition totale avec sa foi ou ce qui fut sa foi, cette profession de foi existentialiste selon laquelle un être humain n’est pas une personne mais doit le devenir.

« Pour Heidegger, la restitution de l’identité passait d’abord par l’avènement du Führer qui nous libèrera de la dépossession et permettra la grande Restitution. (…) Dans son essai « Sur Ernst Jünger » (GA, 90), Heidegger précise son programme identitaire : « la force de l’essence non encore purifiée des Allemands est capable de préparer dans ses fondements une nouvelle vérité de l’Être. Telle est, dit-il, notre croyance [Glaube]. » Et il se recommande de la Rassegedanke, cette pensée de la race qui, dit-il, « jaillit de l’expérience et de l’Être comme subjectivité ».

Dominique Venner, suicidé sur l’autel de Notre-Dame, dans ses dernières paroles se référait encore à Heidegger, et évoquait le fantasmatique « grand remplacement » (repris de R. Camus) de la population française, comme Heidegger appelait de ses vœux la « grande restitution » de l’Allemagne aux Allemands. Citons encore :

« Une autre lecture, complémentaire, s’appuie sur l’intertexte heideggérien. Elle est formulée dans un entretien inédit entre Alain Finkielkraut et Emmanuel Faye qui reconnaît dans ce passage « la conception nazie de la mort comme « sacrifice de l’individu à la communauté ». On la trouve déjà annoncée dans Être et temps et célébrée par Heidegger en mai 1933 dans son discours qui exalte Schlageter, le héros des nazis mort fusillé par les Français en 1926 pour, dit Heidegger, « mourir pour le peuple allemand et son Reich. » C’est pour Heidegger mourir de la manière la plus dure et la plus grande. » Et c’est aussi ce que fantasma de faire Venner, en une espèce de singerie du sacrifice chrétien.

« Le dispositif évangélique voilait le sens spirituel et exhibait le sens historique pour transformer l’histoire humaine en histoire du Salut : le Christ était l’opérateur qui relie les sens de l’écriture, car les tribulations de ce délinquant palestinien en rupture de ban judaïque relevaient des desseins divins. Ici, à l’inverse, Heidegger passe de l’histoire (historiale) du Salut à celle des hommes. Il subordonne ainsi le temps historique au temps apocalyptique de l’Événement/Avènement (Ereignis), pour récuser ainsi l’histoire et bâtir une théologie cauteleuse : historialisé, originé, prophétisé, le temps devient impensable pour l’histoire. »

Ici je pense à ces phrases de Guillaume Ruffaud (un auteur Bayard Jeunesse !) lues dans la malheureuse revue Noor, censée nous parler d’un « islam des lumières » mais colonisée par le plus commun esprit germanopratin, avec ses extensions heideggeriennes plus ou moins cachées mais bien réelles : « La spiritualité n’est pas l’eschatologie, l’important n’est pas tant le grand récit du monde et de ses fins dernières. Mais bien plutôt, que la présence est le beau synonyme de la vie spirituelle. Elle peut prendre des formes inattendues. Le sport, pratiqué dès les plus petites classes, ne pourrait-il pas être une école spirituelle ? » Présence et « eschatologie de l’être » sont des concepts heideggeriens. Et puis, c’est très à la mode et pour cause, on ne parle pas de Dieu ni de religion, mais de spiritualité. La spiritualité présente l’intérêt de n’engager à rien, spécialement dans le domaine de l’éthique, en ignorant la transcendance et du même coup, le sens de l’histoire.

« Un des principes de la théologie politique moderne est que l’on peut faire l’histoire, notamment par la grâce de l’État total et de son Guide ou Meneur (Führer) à demi divinisé. Ils n’accomplissent pas la Providence, ils la maîtrisent, ils se substituent à elle. Les Sages préparent la venue du Dieu : selon Heidegger, « ce sont seulement les solitaires, grands et cachés, qui parviendront à créer le silence pour le passage du Dieu, et, entre eux, ils créeront l’accord tacite de ceux qui se tiennent prêts. (…) » Délire des hommes qui croient pouvoir fabriquer eux-mêmes, et l’histoire, et Dieu. Délire mortel. Dieu ne vient pas d’eux, Dieu vient de Dieu et les renverse, comme il a renversé le Reich.

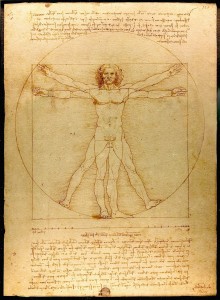

« Il reviendra à Heidegger d’anéantir par le retour à l’Être un Éternel intolérablement judaïque » – rappelons nous la haine de « l’illimité » dont témoignait Venner dans ses derniers mots. François Rastier rappelle que « à la notion d’humanité enfin, Heidegger substitue celle de souches ». Et cite Emmanuel Faye : « La même année que Sein und Zeit, Heidegger s’emploie, dans son cours du semestre d’été 1927, à détruire la notion de genre (genos) humain, en remplaçant abusivement le genos grec par les mots « lignée, souche » et en parlant désormais des « souches » au pluriel, de sorte qu’il n’est plus question de genre humain universel ». Par ailleurs, dans Sein und Zeit, il redéfinit « l’autre non comme un Tu, mais comme un On menaçant ». « On » juif ici, « on » musulman ailleurs, « on » tout non-musulman ailleurs encore… François Rastier le dit à la fin de son article, Heidegger continue de séduire tous les identitaires de la terre.

J’ai été victime de toute cette fantasmagorie, je sais de façon aiguë la reconnaître où généralement on ne la perçoit pas, où on la perçoit d’autant moins qu’elle a imprégné la pensée d’une très grande partie des intellectuels français qui ont directement ou indirectement embarqué dans ce mauvais train de la mort, comme kapos de la pensée et en fin de compte comme victimes aussi, puisqu’ils y perdent leur âme. Je ne dis pas qu’il ne faut pas lire Heidegger, ni qu’il ne faut pas lire Freud, ou d’autres encore. Toute pensée peut être intéressante à lire. Je dis qu’il ne faut pas y croire. Car c’est bien ce qui se passe, en particulier avec Heidegger et Freud : ceux-là même qui s’en réclament, et se déclarent du même coup athées ou agnostiques, en vérité ont fait de leur parole une idole absolue, immaculée, une parole plus impossible à remettre en question qu’une parole de Dieu. La conciliation n’est pas possible. Entre l’humain et la singerie de l’humain, il faut choisir. Et choisir, c’est aussi refuser le mauvais, œuvrer à en préserver les hommes et le monde. Tel est le combat eschatologique.

oeuvre de

oeuvre de