à Paris, photos Alina Reyes

*

à Paris, photos Alina Reyes

*

à Paris, photos Alina Reyes

à Paris, photos Alina Reyes

*

Rien n’est « normal » dans cette photo. Je sais que Depardon a perçu quelque chose de profond, il ne peut en être autrement. Et qu’il le dit, plus ou moins malgré lui, tout en essayant de rentrer dans le cadre de la « normalité » de campagne du nouveau Président. Justement, la campagne est là, au sens premier du mot cette fois. Oui, ça commence, on va au fond. Au fond des choses. Dans le cadre carré où tout le physique de l’image est transposé dans une métaphysique occulte, non-dite, inavouée. Le carré, dans l’ordre symbolique, c’est le domaine de la terre, par opposition et complémentarité au rond du ciel, de l’esprit. Mais ici le ciel n’est pas rond, il est brisé par les lignes floues de l’Élysée. Brisé et décoloré, négligé – toute la netteté, l’attention de l’objectif étant portée sur l’homme. L’Élysée, dans la mythologie, est le séjour des bienheureux aux enfers. Bienheureux, mais morts.

Le palais présidentiel, avec ses drapeaux français et européen, est aussi flou que dans un rêve, aussi lointain que dans un cauchemar. Toute la photo respire l’irréalité, le clivage, la séparation. L’homme, central, s’y tient comme un objet rapporté. Pour autant ni la nature (l’herbe, l’arbre) ni la culture et l’histoire (les bâtiments, les drapeaux) n’y sont solidement fondés. Flous, lointains, ils semblent plutôt en voie de disparition. Seule l’ombre paraît animée, en voie de progression. Désignant sous ce vaste désert d’herbe la terre, sombre séjour des morts.

Cette photo est anxyogène. L’homme y est central mais déporté sur la gauche, le côté « sinistre » comme on dit en latin. Son attitude est figée, mais en déséquilibre. S’il avance c’est en crabe. Ses mains ne sont pas à la même hauteur, et son costume l’engonce. Il sourit mais ses yeux tombent, comme ses bras. Ses mains paraissent presque énormes, presque des mains d’assassin, et en même temps comme mortes, tranchées. Des bouts de chair empreintes d’une morbidité diffuse.

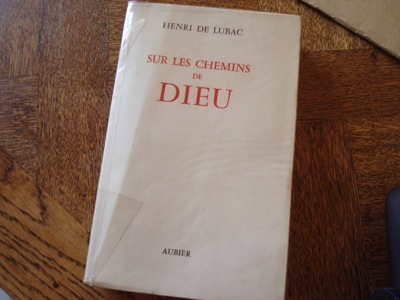

Ce pourrait être l’homme de la Renaissance, l’homme de Vitruve, inscrit au centre du monde dans son carré et dans son cercle, mais non. Celui-ci est déporté du centre, ses jambes sont coupées, ses bras ne s’étendent ni ne se lèvent ni ne soutiennent le cosmos – ses pieds qu’on ne voit pas, ne les a-t-il pas plutôt dans la tombe, cette terre à la fois cachée et omniprésente ? Ce n’est pas non plus l’homme du Moyen Âge, tel que le figura Hildegarde de Bingen, régnant à l’image de Dieu au centre des réalités spirituelles.

En fait l’image donne l’idée d’un montage. C’est cela, qu’a perçu Depardon. Comme si l’on avait découpé l’homme pour le plaquer sur fond d’Élysée. Cette photo crie au mensonge, voilà la vérité. La vérité, c’est que l’humanisme contemporain est un mensonge.

*

Paris, 13e. Photo Alina Reyes

Tout passe, Dieu incarné le premier. Ce qui est faux tombe dans la mort et n’en sort que pour la deuxième mort. Ce qui est vrai, même éphémère, est éternel. Principe de la Résurrection : le vrai et l’éphémère sont les conditions du passage dans l’éternel. Rapport trinitaire entre le Principe, l’Incarnation et le pouvoir-action de l’Esprit.

Le faux est éphémère parce qu’il est faux, donc non viable, mortel. Le vrai peut être éphémère en tant qu’épiphanie, expression dans un temps donné de l’immuable qui tout en devenant et donc se transformant, trouvant expression dans une autre forme et un autre temps, demeure.

L’homme doit apprendre à reconnaître et vivre le vrai, donc l’éternel, dans l’éphémère de sa condition et de son existence. À savoir qu’une union vraie est à jamais vivante, même si elle paraît rompue selon les bornes de la loi ou du regard social. « Ils ne furent plus qu’une seule chair » : il suffit d’une fois, l’union est inscrite dans l’éternité, et doit être respectée à ce titre. De même l’art éphémère, chant, danse, peinture du corps, street art, œuvres de sable… exprime avec puissance l’éternité. Justement par son refus de s’inscrire dans une durée capable de dépasser la vie humaine mais nécessairement limitée malgré tout par le temps, nécessairement inscrite de façon corruptible sur des supports corruptibles. L’art tente de lutter contre la corruptibilité, tout en sachant qu’il n’y parviendra pas, que même d’habiles restaurations ne lui rendront pas la vie éternelle. Une restauration, quel que soit le domaine dans lequel elle a lieu, est de l’ordre de la renaissance, non de la résurrection. C’est la grandeur de l’art, de tenter la traversée des siècles. Mais l’art éphémère, s’il est souvent moins grand art, est plus grand seigneur, dans le sens où il fait fi de l’aspiration humaine de se dépasser soi-même, pour se soumettre entièrement à la transcendance qui le dépasse et à laquelle il fait don gratuitement de soi, sans désir de s’inscrire dans une « éternité » humaine, mais en révélant dans un jaillissement son oui à notre condition, ce oui qui est seul capable en vérité de la dépasser.

la pluie sur le trottoir. Photo Alina Reyes

La pluie chante la nuit dans les cours

les jardins et le long des trottoirs

Vent, retiens ton souffle, qu’il ne rabatte

la pluie sur notre frère Pascal qui dort

dehors dans une encoignure.

Sois juste tendre, pluie, berce

le sommeil de ceux qui s’enroulent

au sol loin des bons lits

et de ceux qui sont seuls dans leur cœur.

Murmure-leur la parole du ciel,

qu’ils sachent que leur splendeur

la fait vers eux descendre.

Dis-le à qui est loin : il est tout proche.

Photo Alina Reyes

Échangé quelques mots avec des SDF. J’ai toujours l’impression que ces gars-là sont mes amis, c’est pourquoi souvent je ne m’arrête pas, car ensuite j’ai un peu de peine à les quitter. J’ai eu envie de leur dire picolez pas trop les gars, faites attention à vous, et de parler plus avec eux, mais je n’en ai rien fait, peut-être une autre fois je le ferai. En tout cas ils étaient bien joyeux, on s’est bien souri.

Je cherche du boulot, j’épluche les petites annonces, hier matin j’ai déjà envoyé une candidature spontanée, ça ne me déplait pas, ce qui m’attire le plus ce sont les plus petits boulots, je voudrais bien en trouver un même si c’est bien mal payé. Lire une offre d’emploi c’est comme lire une recette de cuisine ou même lire un livre, cela projette dans quelque chose, un moment (celui de préparer le plat, puis de le servir et de le manger) ou tout un pan de vie, le travail, son atmosphère… Faire un travail humble a quelque chose de libérateur justement à cause de l’humilité du travail, on ne le fait pas dans le but de servir une quelconque ambition, mais seulement parce qu’il faut bien gagner sa vie et celle de sa famille. Cela suffit, c’est très beau, surtout si le travail est d’utilité publique, comme faire le ménage dans une entreprise ou soigner des gens, ou les servir.

D’autres choses suivront, dans ma vie personnelle et dans ma vie pour tous. Nous donnerons témoignage de la vie claire.

Je fais confiance au ciel parfaitement, je travaille avec lui, c’est pour tous même si cela n’en a pas l’air, et je suis bienheureuse.

Lumière du matin à la Pitié-Salpêtrière. Un errant fait halte sur la promenade haute. Photo Alina Reyes

« Vous, comment auriez-vous la capacité d’avoir la foi, en prenant gloire et pensée les uns des autres, au lieu de les chercher d’auprès du seul Dieu ? »

Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 44, dans ma traduction.

Depuis le dix-neuvième siècle, le culte des saints s’est transformé en idolâtrie. La petite Thérèse, qui voulait devenir une grande sainte, est devenue la reine des idoles, dont on promène des bouts d’os en procession. Elle ne savait pas qu’il ne faut pas vouloir devenir saint, mais aspirer à la sainteté non pour la sainteté mais pour la dépasser dans l’union avec le Ciel. Ce phénomène d’idolâtrie continue de gangrener le catholicisme, qui compte de moins en moins de grands saints et de plus en plus de saints mineurs – combien Jean-Paul II en a-t-il inventé ?, lesquels sont proposés à l’idolâtrie sans yeux de faux croyants de plus en plus nombreux, quand la vrai foi est de plus en plus rare.

Je ne vois pas d’idolâtrie autour de François d’Assise, de Thérèse d’Avila ou des Pères. Le culte d’une multitude de saints dans le passé n’était pas non plus une idolâtrie au sens moderne du terme, avec le sentimentalisme stupide et dégoulinant qu’elle comporte, corollaire d’une haine secrète et violente à l’égard du Chemin, de la Vérité et de la Vie.

Le Christ renvoie toujours au « seul Dieu » et toujours se dérobe à tout ce qui voudrait faire de lui, si peu que ce soit, une idole. D’où son problème avec les hommes.

L’homme en union avec le Ciel se voile pour Le révéler.