Elle dévorait le film des yeux, le regardait avec passion. Je reconnus avec admiration que si c’était pour le regarder avec autant de zèle, cela valait bien le prix du billet. Et puis, elle me faisait des commentaires : « Regarde-moi ça ! », ou : « C’est épouvantable, je ne tiendrais jamais le coup s’il y en avait trois à la fois pour me faire tout ça ! », ou encore : « J’aimerais bien essayer ça. » Je trouvais bien plus amusant de la regarder, elle, plutôt que le film.

À l’entracte, profitant de l’éclairage dans la salle, je regardai autour de moi, et il me sembla qu’il n’y avait pas d’autre spectatrice que Midori. Un jeune homme qui avait l’air d’un étudiant et qui était assis près de nous alla s’asseoir plus loin en l’apercevant.

« Est-ce que tu bandes quand tu vois ça ? me demanda-t-elle.

Sans titre, peint cet après-midi

– Eh bien oui, de temps en temps. Ce genre de films ont été fabriqués dans ce but, non ?

– Et tu crois que quand il y a des scènes suggestives, les gens qui sont là se mettent tous à bander dans un bel ensemble ? Tu les imagines, trente ou quarante, d’un seul coup ? Cela ne te semble pas curieux, quand on y pense ? »

Je lui dis qu’après tout elle avait sans doute raison.

Le deuxième film fut d’autant plus ennuyeux qu’il était plus sérieux. Il y avait de nombreuses scènes de sexe oral, et, à chaque fois qu’il y avait une fellation, un cunnilingus ou un soixante-neuf, la salle résonnait de gros bruits de succion ou d’aspiration. En entendant ces bruits, j’avais la curieuse sensation de vivre sur une bien étrange planète.

« Je me demande qui peut bien avoir l’idée de bruits pareils, dis-je à Midori.

– Je les aime beaucoup », me répondit-elle.

Il y avait aussi les bruits de va-et-vient du pénis à l’intérieur du vagin. Jusqu’alors, je n’avais jamais pris conscience que ça existait. Les hommes respiraient bruyamment, tandis que les femmes haletaient, en prononçant des mots plutôt ordinaires, comme : « C’est bon », ou : « Encore ». On entendait aussi grincer le lit. La scène se prolongeait. Au début, Midori regardait avec amusement, mais bientôt elle en eut assez et me proposa de sortir. Nous nous levâmes et, une fois dehors, respirâmes un grand coup. Ce fut la première fois où l’air du quartier de Shinjuku me sembla frais.

« Je me suis bien amusée, dit Midori, on reviendra, n’est-ce pas ?

– On peut y retourner autant qu’on veut, c’est toujours pareil.

– C’est normal, puisqu’on fait toujours le même genre de choses. »

Elle avait raison.

Haruki Murakami, La ballade de l’impossible (trad. du japonais par Rose-Marie Makino-Fayolle)

*

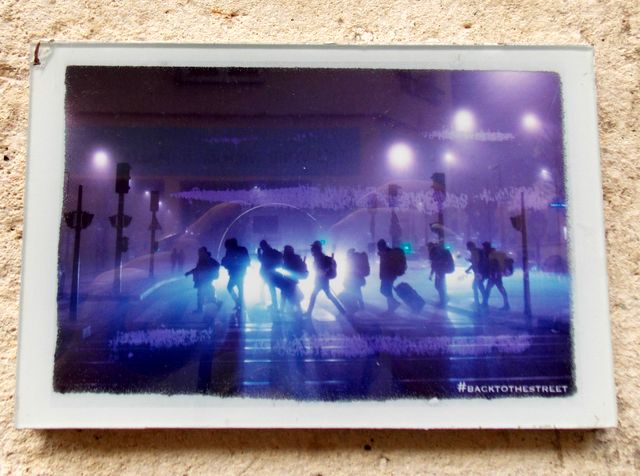

Hier en marchant à Paris 13e, photos Alina Reyes

Hier en marchant à Paris 13e, photos Alina Reyes

Toute personne qui cherche peut comprendre la méthode de recherche exprimée dans ce passage de l’Itinéraire d’un maître zen venu d’Occident, de Taïkan Jyoji. Approfondir la compréhension de ce qu’est sa propre recherche et de là, approfondir encore sa recherche. J’ajoute encore un mot après la citation.

Toute personne qui cherche peut comprendre la méthode de recherche exprimée dans ce passage de l’Itinéraire d’un maître zen venu d’Occident, de Taïkan Jyoji. Approfondir la compréhension de ce qu’est sa propre recherche et de là, approfondir encore sa recherche. J’ajoute encore un mot après la citation.

Hier après-midi à Paris, photos Alina Reyes

Hier après-midi à Paris, photos Alina Reyes