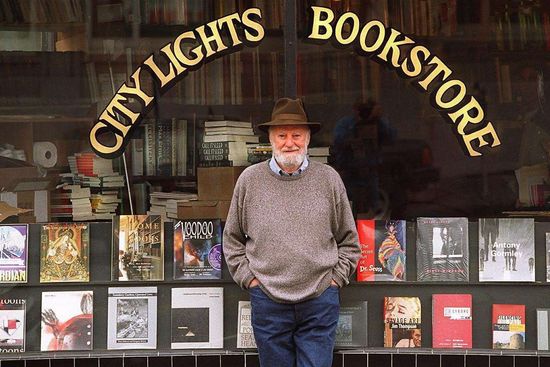

Lawrence Ferlinghetti, photo John O’Hara / The Chronicle

Lawrence Ferlinghetti est mort ce lundi 22 février, à l’âge de cent un ans (à un mois de ses cent deux ans). En l’apprenant cette nuit, j’ai aussitôt pensé à la City Lights Bookstore, la librairie de la Beat generation qu’il a fondée et où je suis bien sûr allée quand j’étais à San Francisco, il y a trente ans. Et surtout à son poème Autobiography, que j’avais traduit un peu après, un été à Barèges, juste comme ça, ainsi que d’autres poèmes de ses comparses de l’époque, comme Corso. Il se trouve que par exception, alors que j’ai perdu quasiment tous mes manuscrits, il me reste quelques feuilles écrites à la main de ces traductions, dont celle-ci. Je l’ai revue et complétée, car il ne me reste pas tout le texte, la voici. Je n’ai pu la confronter à d’autres traductions en français, j’espère n’avoir pas fait de faux sens mais la langue en elle-même est assez simple, ça devrait aller.

J’aime le rythme de ce poème de 1958, qui rappelle La Prose du Transsibérien de Cendrars (1913), voire Howl de Ginsberg (1956), ou le rouleau de Sur la route de Kerouac (1957). J’ai retranscrit les majuscules en français, là où d’habitude on n’en met pas, pour être plus proche de l’esprit du texte en américain. Je me suis demandé pourquoi il disait que les billets de dollars ne portaient pas l’inscription In God we trust – et découvert qu’en fait ils l’ont portée peu après l’écriture du poème.

*

Je mène une vie tranquille

chaque jour sur Mike’s Place

à regarder les champions

de l’Académie de billard Dante

et les accros du flipper français.

Je mène une vie tranquille

sur Lower East Broadway.

Je suis un Américain.

Je fus un garçon américain.

J’ai lu l’American Boy Magazine

et je suis devenu boyscout

en banlieue.

Je me prenais pour Tom Sawyer

pêchant l’écrevisse dans la Bronx River

et imaginant le Mississipi.

J’ai eu une batte de baseball

et un vélo American Flyer.

J’ai livré le Woman’s Home Companion

à cinq heures de l’après-midi

ou le Herald Trib

à cinq heures du matin.

J’entends encore le bruit sourd du papier qui cogne

sur des porches perdus.

J’ai eu une enfance malheureuse.

J’ai vu la terre de Lindbergh.

J’ai regardé à la maison

et je n’ai pas vu d’ange.

Je me suis fait prendre en train de voler des crayons

au Five and Ten Cent Store

le même mois où j’ai fait Eagle Scout.

J’ai coupé des arbres pour le CCC

et je me suis assis dessus.

J’ai débarqué en Normandie

dans une barque qui s’est renversée.

J’ai vu les armées éduquées

sur la plage à Douvres.

J’ai vu des pilotes égyptiens dans des nuages violets

des commerçants roulant leur store

à midi

salade de pommes de terre et pissenlits

aux pique-niques anarchistes.

Je lis « Lorna Doone »

et une vie de Hans Most

terreur de l’industriel

une bombe sur son bureau à tout moment.

J’ai vu la parade des éboueurs

à la Parade du Jour de Colomb

derrière les désinvoltes

pétants trompettistes.

Je n’ai pas fait de longue retraite

dans un cloître

ni aux Tuileries

mais je pense toujours

à y aller.

J’ai vu la parade des éboueurs

quand il neigeait.

J’ai mangé des hotdogs dans des terrains de baseball.

J’ai su le discours de Gettysburg

et le discours de Ginsberg.

Je me plais ici

et je ne retournerai pas

d’où je viens.

J’ai aussi cavalé sur des wagons wagons wagons

J’ai voyagé parmi des inconnus.

J’ai été en Asie

sur l’Arche avec Noé.

J’étais en Inde

quand Rome fut bâtie.

J’ai été dans la Crèche

avec un Âne.

J’ai vu le Distributeur Éternel

d’une Colline Blanche

dans le sud de San Francisco

et la Femme Qui Rit à Loona Park

à l’extérieur de la Fun House

sous une pluie torrentielle

qui riait encore.

J’ai entendu le bruit des festivités

dans la nuit.

J’ai erré solitaire

comme une foule.

Je mène une vie tranquille

à l’extérieur de Mike’s Place chaque jour

à regarder le monde marcher

dans ses étranges chaussures.

Un jour j’ai commencé

à faire le tour du monde

mais j’ai échoué à Brooklyn.

Ce Pont était trop pour moi.

Je me suis engagé dans le silence

l’exil et la ruse.

J’ai volé trop près du soleil

et mes ailes de cire sont tombées.

Je cherche mon Vieil Homme

que je n’ai jamais connu.

Je cherche le Chef Perdu

avec qui j’ai volé.

Les jeunes hommes devraient être des explorateurs.

Mais Mère ne m’a jamais dit

qu’il y aurait de telles scènes.

Entrailles-lasses

je repose

j’ai voyagé.

J’ai vu la ville idiote.

J’ai vu le fatras de la masse.

J’ai entendu pleurer Kid Ory.

J’ai entendu prêcher un trombone.

J’ai entendu Debussy

tendu à travers une feuille.

J’ai dormi dans cent îles

où les livres étaient des arbres.

J’ai entendu les oiseaux

qui sonnent comme des cloches.

J’ai porté des pantalons de flanelle grise

et j’ai marché sur la plage de l’enfer.

J’ai habité dans cent villes

où les arbres étaient des livres.

Quels métros quels taxis quels cafés !

Quelles femmes aux poitrines aveugles

membres perdus parmi les gratte-ciel !

J’ai vu les statues des héros

aux carrefours.

Danton pleurant à l’entrée d’un métro

Colomb à Barcelone

pointant vers l’Ouest sur les Ramblas

vers l’American Express

Lincoln dans sa chaise de pierre

Et un grand Visage de Pierre

dans le Dakota du Nord.

Je sais que Colomb

n’a pas découvert l’Amérique.

J’ai entendu cent Ezra Pound domestiqués.

Ils devraient tous être libérés.

Ça fait longtemps que j’étais berger.

Je mène une vie tranquille

chaque jour sur Mike’s Place

à lire les annonces classées.

J’ai lu le Reader’s Digest

d’un bout à l’autre

et remarqué l’identification profonde

des États-Unis à la Terre Promise

où sur chaque pièce est marqué

In God We Trust

mais pas sur les billets de dollars,

qui sont les dieux en eux-mêmes.

Chaque jour je lis les petites annonces

à la recherche d’une pierre une feuille

une porte introuvable.

J’entends chanter l’Amérique

dans les Pages Jaunes.

On ne croirait jamais

que l’âme a ses fureurs.

Chaque jour je lis les journaux

et j’entends l’humanité bancale

dans la triste pléthore d’imprimé.

Je vois où l’étang de Walden a été vidé

pour faire un parc de loisirs.

Je vois qu’ils sont en train de faire à Melville

manger sa baleine.

Je vois qu’une nouvelle guerre arrive

mais je ne serai pas là pour la combattre.

J’ai lu ce qui est écrit

sur le mur des cabinets.

J’ai aidé Kilroy à l’écrire.

J’ai défilé dans la Cinquième Avenue

soufflant dans un clairon au milieu d’un peloton compact

mais je me suis dépêché de rentrer à la Casbah

chercher mon chien.

Je vois une similitude

entre les chiens et moi.

Les chiens sont les véritables observateurs

par monts et par vaux dans le monde

à travers le pays de Molloy.

J’ai descendu à pied des ruelles

trop étroites pour des Chrysler.

J’ai vu cent chariots à lait sans chevaux

dans un terrain vague à Astoria.

Ben Shahn ne les a jamais peints

mais ils sont là

de travers à Astoria.

J’ai entendu l’obbligato du ferrailleur.

J’ai roulé sur des autoroutes

et j’ai cru aux promesses des panneaux de signalisation

Traversé les Jersey Flats

et vu les Cités de la Plaine

Je me suis vautré dans la nature sauvage de Westchester

avec ses bandes errantes d’autochtones

dans des breaks.

Je les ai vus.

Je suis l’homme.

J’étais là.

J’ai souffert

un peu.

Je suis un Américain.

J’ai un passeport.

Je n’ai pas souffert en public.

Et je suis trop jeune pour mourir.

Je suis un self-made man.

Et j’ai des projets d’avenir.

Je suis en lice

pour un super job.

Je vais peut-être déménager

à Detroit.

Je ne suis que temporairement

vendeur de cravates.

Je suis un bon gars.

Je suis un livre ouvert

pour mon boss.

Je suis un total mystère

pour mes plus proches amis.

Je mène une vie tranquille

chaque jour sur Mike’s Place

à contempler mon nombril.

Je fais partie de la longue folie du corps.

J’ai erré dans divers bois de la nuit.

Je me suis penché aux portes saoules.

J’ai écrit des histoires folles

sans ponctuation.

Je suis l’homme.

J’étais là.

J’ai souffert

un peu.

Je me suis assis sur une chaise instable.

Je suis une larme du soleil.

Je suis une colline

où courent les poètes.

J’ai inventé l’alphabet

après avoir observé le vol des grues

qui font des lettres avec leurs pattes.

Je suis un lac sous la plaine.

Je suis un mot

dans un arbre.

Je suis une colline de poésie.

Je suis un raid

sur l’inarticulé.

J’ai rêvé

que toutes mes dents tombaient

mais ma langue vivait

pour raconter l’histoire.

Car je suis un alambic

de poésie.

Je suis une banque de chant.

Je suis un pianiste

dans un casino abandonné

sur une esplanade en bord de mer

dans un brouillard dense

continuant à jouer.

Je vois une similitude

entre la Femme Qui Rit et

moi-même.

J’ai entendu le son de l’été

dans la pluie.

J’ai vu des filles sur des promenades

avoir des sensations compliquées.

Je comprends leurs hésitations.

Je suis un cueilleur de fruits.

J’ai vu comment les baisers

causent de l’euphorie.

J’ai risqué l’enchantement.

J’ai vu la Vierge

dans un pommier à Chartres

et Sainte Jeanne brûler

au Bella Union.

J’ai vu des girafes dans les Jim la jungle

leur cou comme l’amour

enroulé autour des circonstances de fer

du monde.

J’ai vu la Vénus Aphrodite

sans bras dans son couloir à courant d’air.

J’ai entendu une sirène chanter

au One Fifth Avenue.

J’ai vu la Déesse Blanche danser

dans la rue des Beaux-Arts

le 14 juillet

et la Belle Dame Sans Merci

se curer le nez au Chumley’s.

Elle ne parlait pas anglais

Elle avait des cheveux jaunes

et une voix rauque.

Je mène une vie tranquille

chaque jour sur Mike’s Place

à regarder les joueurs de billard de poche

faire la scène du minestrone

louper les macaronis

et j’ai lu quelque part

le Sens de l’Existence

déjà oublié

où exactement.

Mais je suis l’homme

Et je serai là.

Et je peux faire que les lèvres

de ceux qui sont endormis

parlent.

Et je peux fabriquer mes carnets

dans des brassées d’herbe.

Et je peux écrire ma propre

éponyme épitaphe

intimant aux cavaliers

de passer.

*

Le texte en américain est ici

C’est un phénomène extrêmement exaltant que de voir apparaître dans un texte des dimensions jusque là insoupçonnées. Comme, en exerçant ses yeux à converger et à diverger, on voit apparaître des profondeurs, des effets, des volumes, des formes, des thèmes cachés dans un stéréogramme. C’est ce qui m’arrive, avec de plus en plus de force, à mesure que je traduis l’Odyssée (tous les textes ne se prêtent pas aussi bien à l’exercice, seulement les grands textes poétiques riches en dimensions, et bien sûr seulement dans leur langue originelle). Cela demande du temps, même si les révélations finissent par arriver soudainement, beaucoup d’attention, et ensuite de l’abandon à ce qui est apparu, pour mieux le goûter, et ce faisant mieux le savoir, l’analyser, mettre en perspective la nouvelle perspective. Cela demande aussi des outils sophistiqués : de l’expérience, et de l’étude. Étude de certains travaux savants qui, même s’ils n’ont pas abouti en eux-mêmes à une exégèse révolutionnaire, en donnent les moyens à qui sait se servir des outils qu’ils constituent.

C’est un phénomène extrêmement exaltant que de voir apparaître dans un texte des dimensions jusque là insoupçonnées. Comme, en exerçant ses yeux à converger et à diverger, on voit apparaître des profondeurs, des effets, des volumes, des formes, des thèmes cachés dans un stéréogramme. C’est ce qui m’arrive, avec de plus en plus de force, à mesure que je traduis l’Odyssée (tous les textes ne se prêtent pas aussi bien à l’exercice, seulement les grands textes poétiques riches en dimensions, et bien sûr seulement dans leur langue originelle). Cela demande du temps, même si les révélations finissent par arriver soudainement, beaucoup d’attention, et ensuite de l’abandon à ce qui est apparu, pour mieux le goûter, et ce faisant mieux le savoir, l’analyser, mettre en perspective la nouvelle perspective. Cela demande aussi des outils sophistiqués : de l’expérience, et de l’étude. Étude de certains travaux savants qui, même s’ils n’ont pas abouti en eux-mêmes à une exégèse révolutionnaire, en donnent les moyens à qui sait se servir des outils qu’ils constituent.