Bernard Arnault, l’homme le plus riche de France, le financeur de la campagne de Macron (qui habille gratuitement Brigitte Macron) a détruit le bâtiment historique de La Samaritaine au cœur de Paris, datant des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, pour le remplacer par un de ces trucs en verre qui deviennent de plus en plus laids avec les années, et déparent lamentablement avec les immeubles environnants. Et « pour construire cela, il a fallu piétiner allègrement tous les règlements existants, parce qu’on ne refuse rien à Bernard Arnault », écrit l’auteur de la photo, Didier Rykner, dans La Tribune de l’art.

Bernard Arnault, l’homme le plus riche de France, le financeur de la campagne de Macron (qui habille gratuitement Brigitte Macron) a détruit le bâtiment historique de La Samaritaine au cœur de Paris, datant des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, pour le remplacer par un de ces trucs en verre qui deviennent de plus en plus laids avec les années, et déparent lamentablement avec les immeubles environnants. Et « pour construire cela, il a fallu piétiner allègrement tous les règlements existants, parce qu’on ne refuse rien à Bernard Arnault », écrit l’auteur de la photo, Didier Rykner, dans La Tribune de l’art.

La surévaluée Fondation Louis Vuitton du même milliardaire, gros machin de verre et d’acier construit par Franck Gehry, sans être aussi vilaine que cette nouvelle Samaritaine, reste à mon sens d’une grande médiocrité architecturale, tant dans sa forme et ses couleurs extérieures que dans ses espaces intérieurs. Pourquoi les riches se piquent-ils, après avoir piqué l’argent des peuples, de décider de l’environnement, de la culture et de la politique à mettre en place ? Parce qu’il faut toujours plus de pouvoir pour se maintenir dans une position injustifiée et artificielle. Et parce qu’il leur faut aussi pour cela le prestige – aisément obtenu à coups de réalisations épate-bourgeois, épate-journalistes – et l’illusion d’être des influenceurs à la façon des artistes ou des intellectuels. Malheureusement leur tricherie fondamentale se retrouve aussi chez nombre d’artistes et d’intellectuels, corrompus financièrement, ou politiquement, ou moralement, ou les trois à la fois.

Nous voyons ces temps-ci éclater plus que jamais l’imposture de soixante-huitards et autres gauchistes ou progressistes désormais macronistes qui acceptent sans sourciller, voire défendent d’arrache-pied, des politiques iniques et ce qui les accompagne : violences policières et restrictions des libertés publiques. La trahison est écœurante mais n’est pas étonnante. D’une part parce qu’avoir soutenu le stalinisme ou le maoïsme prédispose très bien à soutenir n’importe quel autoritarisme ou fascisme. D’autre part parce que le décalage entre le discours et les actes est devenu un mode d’existence chez ces fils de bourgeois devenus ce qu’ils étaient réellement, des produits de leur caste, destinés à la défendre et à la perpétuer. En leur temps, Sartre et Beauvoir, qui se posaient en libérateurs du peuple et de la femme, pratiquaient sans vergogne la manipulation et l’asservissement de toutes jeunes femmes que la prétendue féministe séduisait d’abord pour elle, puis pour lui, à qui elle servait de rabatteur. Et lui, malgré leur pacte, mentait à sa bourgeoise comme l’eût fait n’importe quel bourgeois afin de s’amuser tout en s’assurant la permanence d’une femme parachute. Beaucoup de belles paroles distribuées au public, beaucoup de souffrances infligées en privé, entre eux et à leur entourage. Encore que ces paroles ne fussent belles qu’en apparence : l’existentialisme de Sartre, avec sa conception de l’homme comme « passion inutile », étant empreint d’une désespérance sans appel ; et le féminisme de Beauvoir d’une intense détestation du corps de la femme. Imposture qui se poursuit de nos jours où leur héritage est admiré ou adulé par conformisme, tandis que la posture de l’intellectuel imposteur est devenue quasiment la norme pour tout intellectuel médiatique, et déborde dans la politique où l’on nous a vendu pour président un Macron prétendument cultivé, intelligent et philosophe.

La métaphysique de la vie privée dévoile la métaphysique de la politique, a dit un jour Milan Kundera. C’est une maladie fort répandue chez les intellectuels, qui ont en France pour tradition de donner sans cesse des leçons au peuple, de ne pas conformer leur discours à leurs actes. Tout comme aucun des politiques, urbanistes et architectes complices n’habiterait les barres de béton parées de noms lumineux à la façon de la glorieuse ancêtre Cité radieuse (« maison du fada », rigolèrent les Marseillais, « réceptacle parfait d’une famille », dixit martialement Le Corbusier), où ils parquent les pauvres. L’idéologie fasciste de Le Corbusier était ainsi résumée dans un article de Métro en 2015, citant Xavier de Jarcy et son livre Le Corbusier, un fascisme français : « La Cité radieuse correspond à un projet eugéniste. On y trouve des équipements sportifs pour créer cette race nouvelle, faciliter le retour du patriarcat, où tout est prévu pour que les femmes ne sortent pas de chez elles, parce qu’elles sont là pour faire des enfants. (…) Choquant ? Ce n’est rien encore : Le Corbusier voulait « épurer les villes ». Autrement dit, chasser ceux qui « ne servent à rien » et retrancher les ouvriers dans des camps ».

« Ceux qui ne servent à rien », ça ne vous rappelle rien ? Eh oui, le « ceux qui ne sont rien » de Macron est du même acabit fasciste. « En 1922, rappelle Xavier de Jarcy, Le Corbusier a ce projet de Ville contemporaine pour 3 millions d’habitants, où le centre-ville est réservé à l’élite et à la classe moyenne supérieure, et où les ouvriers sont repoussés en banlieue avec une zone verte de sécurité qui les sépare de la ville pour qu’on puisse les tenir à distance et les contrôler… » L’architecte conçoit des tours, des barres de logements immenses, presque identiques aux HLM d’aujourd’hui : il n’hésite pas à parler d’ « élevage humain ».

L’architecte Émile Aillaud, qui construisit la cité de La Grande Borne sur les communes de Grigny et Viry-Châtillon dans les années 60, appelait les pauvres : « l’innombrable ». « L’architecture a une puissance occulte, disait-il, les individus finissent par ressembler à l’architecture ». Et il se vantait de « manipuler un devenir des gens. » Ce devenir, nous le voyons aujourd’hui : les 11000 habitants de sa cité qu’il voulut « labyrinthe » sont livrés au désœuvrement, au chômage, au trafic de drogue et d’armes, à la violence et à la déscolarisation. Dans la mythologie, le labyrinthe est un lieu d’enfermement où un monstre dévore les jeunes.

L’enfermement des pauvres par les architectes et les urbanistes déborde sur les classes moyennes et rurales par des politiques qui tendent à transformer de plus en plus le territoire en succession de périphéries, à la fois défigurées par des zones d’activité commerciale et dépouillées de leurs industries, de leurs services publics, de leurs commerces de proximité, de tout ce qui rend un vivre et un vivre-ensemble possibles.

De même que les urbanistes enferment le peuple physiquement, les médias, les intellectuels et les artistes médiatiques, complices du pouvoir en place, l’enferment psychiquement dans des réseaux de mensonges et de manipulations. Le premier de leurs mensonges est de se faire passer pour des élites, alors qu’ils n’en sont pas. Les énormes tulipes de Jeff Koons, roi du spectaculaire hideux, trôneront bientôt dans les jardins du Petit Palais à Paris parce que ces gens ne savent pas refuser un cadeau empoisonné quand il vient des États-Unis. Et dans le bureau de Macron trône une Marianne au style dangereusement années 30, peinte par Shepard Fairey, artiste américain aussi fameux que plat, malgré son tape-à-l’œil. Résumant l’allégeance de la France de Macron aux puissances de l’argent et à la médiocrité.

Dans ce monde où l’ « élevage » industriel se pratique aussi bien sur l’homme que sur le bétail, l’homme est un mouton pour l’homme. Et le grand bourgeois, qui se voudrait élite éclairée, n’est pas même un loup, il est un veau. « Ce ne sont pas les riches bourgeois qui achetèrent des tableaux de Cézanne et de Monet qu’ils dédaignaient », me rappelait le poète Sarane Alexandrian, ancien compagnon de route d’André Breton, « mais l’employé des douanes Vincent Choquet, le pâtissier Eugène Maurer, qui collectionna trente Renoir quand personne n’en voulait, le baryton Faure, etc. »

Ce sont les habitants de ronds-points et les constructeurs de cabanes où se retrouver et réfléchir qui retrouvent le chemin de l’humanité. Ce sont eux qui ont raison et intelligence, en ne se laissant pas endormir. Macron avec son projet de société verticale a tout faux. C’est l’horizontalité des relations humaines qui donne un horizon à l’humanité. C’est dans la vérité de l’horizontalité, du rapport franc et direct, non hiérarchisé, que peut se réinventer le monde, pour que tous puissent s’élever jusqu’à l’habiter en beauté.

*

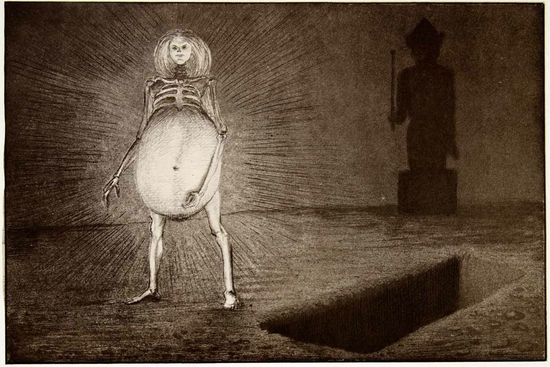

Alfred Kubin, Le Saut de la Mort

Alfred Kubin, Le Saut de la Mort Alfred Kubin, L’œuf

Alfred Kubin, L’œuf

Bernard Arnault, l’homme le plus riche de France, le financeur de la campagne de Macron (qui habille gratuitement Brigitte Macron) a détruit le bâtiment historique de La Samaritaine au cœur de Paris, datant des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, pour le remplacer par un de ces trucs en verre qui deviennent de plus en plus laids avec les années, et déparent lamentablement avec les immeubles environnants. Et « pour construire cela, il a fallu piétiner allègrement tous les règlements existants, parce qu’on ne refuse rien à Bernard Arnault », écrit l’auteur de la photo,

Bernard Arnault, l’homme le plus riche de France, le financeur de la campagne de Macron (qui habille gratuitement Brigitte Macron) a détruit le bâtiment historique de La Samaritaine au cœur de Paris, datant des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, pour le remplacer par un de ces trucs en verre qui deviennent de plus en plus laids avec les années, et déparent lamentablement avec les immeubles environnants. Et « pour construire cela, il a fallu piétiner allègrement tous les règlements existants, parce qu’on ne refuse rien à Bernard Arnault », écrit l’auteur de la photo,

*

*

Aujourd’hui au jardin partagé du square René Le Gall, à Paris 13e, photos Alina Reyes

Aujourd’hui au jardin partagé du square René Le Gall, à Paris 13e, photos Alina Reyes