Toute fiction s’inspire du réel. De situations, de personnes, d’expériences, de faits réels. Le mot fiction vient du verbe latin fingo, qui signifie façonner, pétrir. On pétrit quelque chose, et non pas rien, comme pourrait dire Parménide. La même racine a donné les mots figure et ses dérivés, ainsi que feindre. En anglais elle a donné aussi faint (faible, vague).

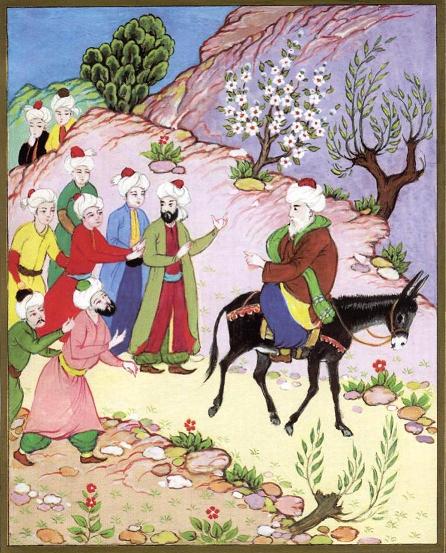

L’homme a besoin de fictions comme supports à sa pensée. Les mythologies, les cosmogonies, les religions reposent sur des fictions. Figures et concepts sont étroitement alliés dans la formation de la philosophie et de la pensée. Les mathématiques elles-mêmes sont nées de figurations géométriques, elles-mêmes nées de l’observation de la nature, phusis (physique).

À oublier que la pensée naît du réel via la fiction, on tombe dans de faux processus et de faux procès. Le véritable serviteur, celui qui façonne le réel au service de la pensée, donc de l’élévation de l’humanité, qui ne peut se survivre qu’en s’élevant, en croissant (tel est aussi le sens du mot phusis, de même racine que les mots phos (lumière), phèmi (dire), et un autre phos (être humain)), s’élève, comme le dit Kafka, « d’un bond hors du rang des meurtriers ». Et cependant il est poursuivi comme un meurtrier (Le Procès). Le jugement des hommes, contraire à celui de la Vérité, les condamne, parce que les hommes ne veulent pas voir révélé le mal qu’ils font dans l’obscurité. « Et le Jugement, le voici : quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées », dit l’évangile de Jean.

Une autre inversion de ceux qui font le mal consiste à faire passer de la fiction pour la vérité. Ici nous sommes dans le système idolâtrique. Une figure du faux est présentée comme vraie et vivante. Un film sorti l’année dernière faisait ainsi passer une photographe inventée de toutes pièces pour une personne ayant vraiment existé, dont on exposa et vendit même les photos fabriquées. Vulgaire escroquerie au service de Mammon, comme on dit dans la Bible, à savoir de l’argent et du mal. Les exemples de telles escroqueries à l’art fourmillent, qui non seulement sont destinées à remplir les poches de faux artistes et de leurs producteurs et autres distributeurs, galeristes, éditeurs etc, mais aussi à établir le règne de la confusion dans l’esprit du public, afin que la vérité lui devienne indiscernable du mensonge, et que le cercle vicieux puisse continuer à tourner, l’argent à rentrer et la vérité à être occultée. Ainsi a-t-on vu de faux témoignages de partouzeuses ou de déportés dans les camps de la mort faire des succès mondiaux. Car ceux qui sont, par manque de vérité en eux, impuissants à créer des fictions qui élèvent l’être à la vérité, fabriquent des fictions qui feintent la vérité : ce n’est que parce qu’ils les font passer pour récit de vécus réels qu’ils parviennent à susciter l’intérêt du public. Leur fabrication ne tient que par la croyance au faux qu’elles exigent. Il ne s’agit pas d’art, mais de contrefaçon, tout à la fois contrefaçon de la vie et de l’art.

Le lendemain de la tuerie à Charlie Hebdo, un écrivain racontait sur sa page facebook les réactions accablantes d’une classe de banlieue dans laquelle il avait été invité à parler de théâtre. Les clichés effrayants sur les jeunes de banlieue, arabes et noirs, y éclataient si bien que les médias (dont Alain Finkielkraut) s’empressèrent de reprendre son récit. Quand la vérité fut dite par le professeur et les élèves, à savoir que les choses ne s’étaient pas du tout passées comme il l’avait prétendu, le mal était fait et personne ne se soucia de le corriger. J’avais déjà lu sur la page de cet auteur de courts récits, écrits d’une plume allègre à la première personne, comme des témoignages de choses vécues. Il était clair qu’il s’agissait en fait de fictions, et tant qu’elles ne mettaient en scène que des historiettes d’amour, peu importait que les lecteurs soient dupes ou non. Mais présenter comme le réel brut des reconstitutions fantasmatiques du réel ressort de la tromperie et participe à semer dans le monde la confusion des esprits. Soyons attentifs, auteurs comme lecteurs.

*

*

* le tigre que je vis à la Seine, vers Notre-Dame, le 13 mars 2013 (jour de l’élection du dernier pape)

le tigre que je vis à la Seine, vers Notre-Dame, le 13 mars 2013 (jour de l’élection du dernier pape)

image wikimedia

image wikimedia