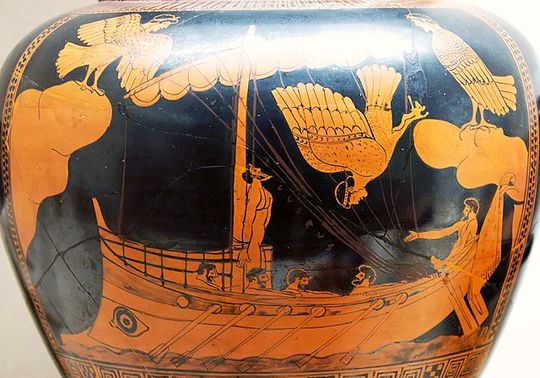

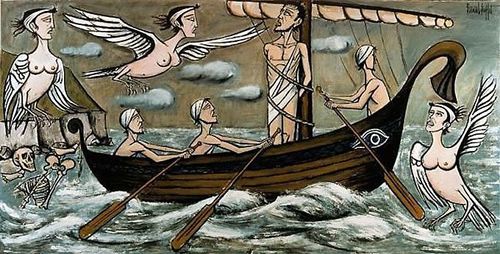

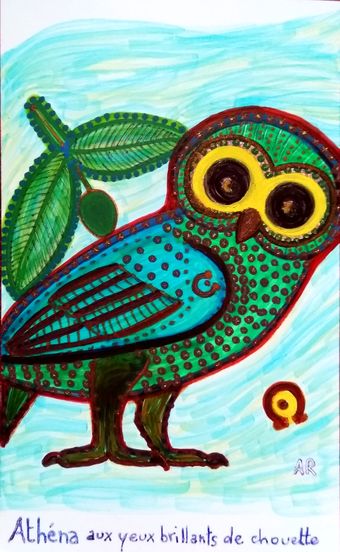

Ulysse et les sirènes sur un vase grec, image wikimedia. Cette image qu’on montre aux enfants des collèges sans jamais les faire réfléchir à son sens. Ulysse se fait attacher pour ne pas succomber, voilà tout ce qu’on dit. Quand j’ai dit, à l’institut de formation des profs, qu’il faudrait aller plus loin, personne n’a compris de quoi je parlais, et quand je l’ai précisé brièvement, l’instructrice m’a répliqué qu’on n’avait pas le temps de discuter de ça avec les élèves. La formation des profs de français : une formation à tuer l’intelligence des élèves, comme l’édition et la télévision tuent l’intelligence des gens de tout âge, par bêtise

En grec moïra signifie part (portion) ; et parler selon la moïra signifie parler avec justesse, en faisant la juste part des choses. Moïra s’utilise aussi, secondairement, pour exprimer le destin dans le sens « part qui a été attribuée à chacun », que la part soit considérée comme bonne ou non. D’où j’en suis dans ma traduction de l’Odyssée, au chant VII, je constate que Homère emploie très peu le mot moïra, et quand il l’emploie c’est plutôt dans l’expression parler selon la moïra, qui ne fait pas référence au destin mais à la justesse de vue.

Pour ce qui est du destin, il emploie le plus souvent le mot kère, qui signifie d’abord la mort. Qui peut contester que la mort soit le destin de chacun d’entre nous ? Cette subtilité dans les mots grecs est détruite en français du fait que nous employons le mot destin dans le sens d’existence déterminée à l’avance dans toutes ses tribulations, alors que les mots grecs laissent beaucoup plus de champ à l’interprétation de ce que peut être le destin.

Chez Homère, le destin se tisse, surtout. Souvent nous devons traduire en français par destin ou sort ce qui, chez Homère, est contenu dans les seuls verbes du filage et du tissage. Quand il parle des Fileuses, il dit les Fileuses plutôt que les Moires. Mais, Parques ou autres, ces divinités ne sont pas les seules à filer et à tisser, Homère ne les évoque qu’en dernier lieu, comme image ultime d’un sens du destin quand il devient pesant. Dans la vie courante, les humains tissent, les dieux aussi. Au sens propre et au sens figuré. Mais ils tissent le plus souvent au moment de l’action, ou juste avant. Là aussi, nous avons une ouverture dans le temps et dans le champ des possibles. Égisthe est dit avoir bafoué le destin parce qu’il a épousé la femme de son demi-frère, ou cousin, Agamemnon – qu’il a donc agi contre la juste part des choses. Il en est puni, mais voilà un exemple mortifère, parmi d’autres innombrables, de relativisation du destin.

Le destin n’est pas un décret des dieux attribuant absurdement telle ou telle existence à tel ou tel, mais une façon de vivre selon la juste part des choses. Le destin, chez Homère, n’est pas une fatalité mais une négociation avec le réel, de la part de l’humain comme de la part du divin, en vue d’un juste discernement sur la conduite à tenir – à tisser. C’est ainsi que le héros est dit, au chant V, « Le divin Ulysse, réchappé de la mort et du sort ».

Homère tisse, comme Pénélope, et il est subtil, comme Pénélope et Ulysse. La subtilité qui permet de réchapper de la mort et du sort consistant à savoir tisser et détisser les liens entre l’humain et l’humain – mais pas seulement, car se contenter de l’humain c’est, comme le Cyclope, ce simili-dieu qui en bouffe (de l’humain), n’avoir qu’un œil, sombrer dans le crime et la stupidité. Il faut donc toujours tisser et retisser l’histoire et les liens entre le terrestre et le céleste, entre l’humain et le divin, entre la contingence et la liberté. En fin de compte, la liberté se trouve dans la juste part – à trouver, à tisser, à suivre.

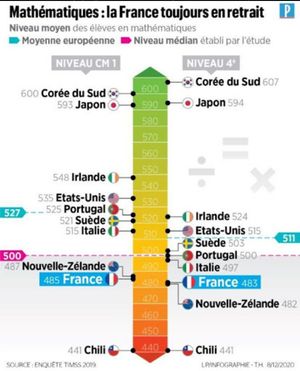

Regardé hier soir Old Boy, le beau et poétique film de Park Chan-Wook. Ma scène préférée, véritablement jouissive : celle du combat du héros dans le souterrain contre toute une bande de méchants qu’il dégomme à mains nues les uns après les autres et tous ensemble, avec cette fin de scène admirable de l’ascenseur. Nous sommes loin, très loin, en France, d’avoir un cinéma qui arrive seulement à la cheville du cinéma asiatique. La Corée du Sud, le pays de Park Chan-Wook, est le pays où les élèves sont de loin les plus forts en mathématiques, avec, juste après, le Japon ; inutile de préciser que la France, où le niveau en maths ne cesse de baisser, se situe très loin derrière. Quel rapport entre les maths et l’art ? L’intelligence.

Regardé hier soir Old Boy, le beau et poétique film de Park Chan-Wook. Ma scène préférée, véritablement jouissive : celle du combat du héros dans le souterrain contre toute une bande de méchants qu’il dégomme à mains nues les uns après les autres et tous ensemble, avec cette fin de scène admirable de l’ascenseur. Nous sommes loin, très loin, en France, d’avoir un cinéma qui arrive seulement à la cheville du cinéma asiatique. La Corée du Sud, le pays de Park Chan-Wook, est le pays où les élèves sont de loin les plus forts en mathématiques, avec, juste après, le Japon ; inutile de préciser que la France, où le niveau en maths ne cesse de baisser, se situe très loin derrière. Quel rapport entre les maths et l’art ? L’intelligence.

Leonard de Vinci, la Vierge aux rochers (mon commentaire

Leonard de Vinci, la Vierge aux rochers (mon commentaire