Rien n’est « normal » dans cette photo. Je sais que Depardon a perçu quelque chose de profond, il ne peut en être autrement. Et qu’il le dit, plus ou moins malgré lui, tout en essayant de rentrer dans le cadre de la « normalité » de campagne du nouveau Président. Justement, la campagne est là, au sens premier du mot cette fois. Oui, ça commence, on va au fond. Au fond des choses. Dans le cadre carré où tout le physique de l’image est transposé dans une métaphysique occulte, non-dite, inavouée. Le carré, dans l’ordre symbolique, c’est le domaine de la terre, par opposition et complémentarité au rond du ciel, de l’esprit. Mais ici le ciel n’est pas rond, il est brisé par les lignes floues de l’Élysée. Brisé et décoloré, négligé – toute la netteté, l’attention de l’objectif étant portée sur l’homme. L’Élysée, dans la mythologie, est le séjour des bienheureux aux enfers. Bienheureux, mais morts.

Le palais présidentiel, avec ses drapeaux français et européen, est aussi flou que dans un rêve, aussi lointain que dans un cauchemar. Toute la photo respire l’irréalité, le clivage, la séparation. L’homme, central, s’y tient comme un objet rapporté. Pour autant ni la nature (l’herbe, l’arbre) ni la culture et l’histoire (les bâtiments, les drapeaux) n’y sont solidement fondés. Flous, lointains, ils semblent plutôt en voie de disparition. Seule l’ombre paraît animée, en voie de progression. Désignant sous ce vaste désert d’herbe la terre, sombre séjour des morts.

Cette photo est anxyogène. L’homme y est central mais déporté sur la gauche, le côté « sinistre » comme on dit en latin. Son attitude est figée, mais en déséquilibre. S’il avance c’est en crabe. Ses mains ne sont pas à la même hauteur, et son costume l’engonce. Il sourit mais ses yeux tombent, comme ses bras. Ses mains paraissent presque énormes, presque des mains d’assassin, et en même temps comme mortes, tranchées. Des bouts de chair empreintes d’une morbidité diffuse.

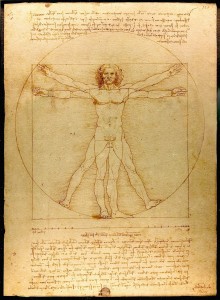

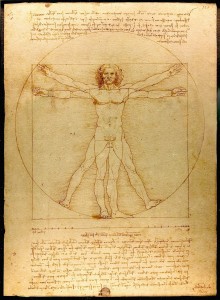

Ce pourrait être l’homme de la Renaissance, l’homme de Vitruve, inscrit au centre du monde dans son carré et dans son cercle, mais non. Celui-ci est déporté du centre, ses jambes sont coupées, ses bras ne s’étendent ni ne se lèvent ni ne soutiennent le cosmos – ses pieds qu’on ne voit pas, ne les a-t-il pas plutôt dans la tombe, cette terre à la fois cachée et omniprésente ? Ce n’est pas non plus l’homme du Moyen Âge, tel que le figura Hildegarde de Bingen, régnant à l’image de Dieu au centre des réalités spirituelles.

En fait l’image donne l’idée d’un montage. C’est cela, qu’a perçu Depardon. Comme si l’on avait découpé l’homme pour le plaquer sur fond d’Élysée. Cette photo crie au mensonge, voilà la vérité. La vérité, c’est que l’humanisme contemporain est un mensonge.

*