© AFP / LOIC VENANCE

*

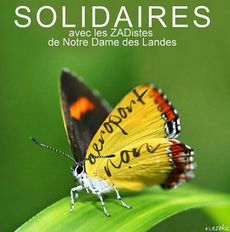

Le projet d’aéroport est donc abandonné. Bonne nouvelle. Maintenant, qu’on n’aille pas chercher la guerre civile dans ce bocage en y débarquant les troupes contre la population. Mieux vaut refaire le monde dans les ZAD, effectivement et pacifiquement, que dans les cafés du commerce, vainement.

Il y a une leçon à tirer de ce qui se passa au Larzac, où Mitterrand eut l’intelligence politique de ne pas provoquer l’affrontement, et de laisser le temps faire sur ces terres son œuvre fructueuse. En ces temps de si grand danger pour l’écologie de la planète, le témoignage de Léon Maillé, entre autres, est à méditer. Le voici :

« Si après avoir, en 1981, annulé l’extension du camp militaire du Larzac, le président Mitterrand avait expulsé les squatters, le laboratoire rural extraordinaire imaginé par les jeunes illégalement installés sur le plateau n’aurait jamais existé.

Ainsi, fait unique en France, l’admirable gestion collective, depuis 30 ans, des 6 300 ha appartenant à l’Etat et des 1 200 ha aux GFA militants n’aurait, elle non plus, jamais existé. Cela a permis l’éclosion d’une agriculture paysanne très diversifiée que nous les anciens, engoncés dans la mono-production roquefort, n’aurions jamais imaginée, encore moins osée. Transformation à la ferme, vente directe de fromage de brebis et chèvre, de viande d’animaux de plein air (bœuf, agneau, cochon…), très souvent en bio, auxquels il faut ajouter miel, artisanats divers, dresseur de chiens de berger, chèvres angora, et même fabrication de bière et d’apéritifs, etc.

En fait, chaque maison ou ferme vide dans les années 1970 est maintenant vivante. Ainsi, par endroit, on a doublé la population agricole et, pour mieux écouler ces produits fermiers, voilà 30 ans a été inventé ici le concept de marché à la ferme, largement repris ailleurs.

C’est le résultat du brassage d’idées provoqué par l’arrivée de tous ces jeunes de l’extérieur qui a été le levain de la revitalisation du causse. Ainsi, le prototype du premier rotolactor pour brebis a été inventé par… un natif du Pas-de-Calais, et le créateur de la magnifique coopérative des Bergers du Larzac (34 producteurs et 35 salariés) est venu de Nanterre reprendre une ferme vendue à l’armée. Du coup, ici on innove : ainsi plusieurs hameaux sont chauffés par un réseau de chaleur à la plaquette forestière locale, les toits des fermes hébergent des panneaux photovoltaïques, et depuis peu une Toile du Larzac (copiée sur une initiative de la Manche) amène Internet à haut débit via un collectif d’habitants.

N’oublions pas non plus ces débats de société engendrés sur le plateau, comme les combats contre la malbouffe, les OGM, la mondialisation libérale, les gaz de schiste, etc.

Ce tumulte local répercuté par les médias a été bénéfique à toute la région, au tourisme et à la vente des produits locaux. Lorsqu’on entend aujourd’hui des décideurs s’abriter derrière le droit pour justifier des expulsions à Notre-Dame-des-Landes, il faut leur rappeler que le droit n’est qu’une règle du moment, qui peut être modifiée, voire inversée. Exemple : l’arrachage des OGM était interdit (Bové a fait de la prison pour cela), maintenant ce sont les OGM qui sont interdits dans les champs, et c’est même l’Etat qui en a fait arracher !

Quant à notre « bergerie cathédrale » de La Blaquière, elle a été construite sans permis par des bénévoles, et financée en partie par le refus de l’impôt. Mais au final elle a quand même été inaugurée par un ministre de la République : Michel Rocard. En fait, c’est la légitimité qui devrait toujours l’emporter sur la légalité ; l’oublier, comme à ND-des-Landes, c’est aller à contresens de l’histoire. Et combien d’hommes politiques (De Gaulle, Mandela, Havel, etc.), après avoir enfreint la loi, sont un jour devenus président de leur pays.

Bref, heureusement que François Mitterrand n’avait pas eu l’idée saugrenue d’expulser les occupants d’alors… »

Léon Maillé

paysan retraité

*

aujourd’hui sous la pluie à Paris 5e, photos Alina Reyes

aujourd’hui sous la pluie à Paris 5e, photos Alina Reyes

*

*

*

*