http://www.youtube.com/watch?v=A9OwGb2VJVM#t=3425964

http://www.youtube.com/watch?v=A9OwGb2VJVM#t=3425964

*

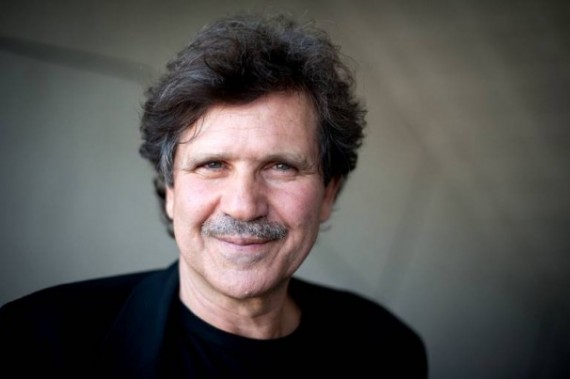

« On ne peut pas faire carrière en allant à contre-courant », contrairement à « ceux qui ne veulent pas sortir du troupeau », a-t-il dit à moment donné. Nous étions nombreux ce soir à aller écouter Georges Corm à l’IREMMO, si bien que beaucoup, dont j’étais, ont dû se serrer par terre. Deux heures durant, assise en tailleur, j’ai pris note de ce qu’il disait. Notamment ces petites remarques au passage, toujours bonnes à entendre – comme encore : « Tous ces discours des dirigeants occidentaux qui parlent de « frapper » et « punir », cela relève de la psychiatrie ».

L’ancien ministre libanais a commencé par prévenir qu’il espérait ne pas heurter les « sensibilités extrêmement virulentes en France sur les questions du Moyen Orient ». Que sa démarche était à la fois académique et ancrée dans les réalités, qu’il s’agissait d’interroger les systèmes de perception des faits. « Si Edward Saïd était toujours vivant, que dirait-il ? Lui qui a mis en évidence et dénoncé la caricature des Arabes et des musulmans faite par les Occidentaux, que dirait-il en voyant que les Arabes tendent maintenant à donner corps à cette caricature ? »

L’islam, rappelle-t-il, a connu des transformations très profondes à partir des années 1960 et surtout à partir de 1973. « C’est la revanche du désert sur la ville ». L’islam a pris naissance au désert, mais très vite, du temps même du Prophète, il s’est installé dans les villes et le désert est redevenu ce qu’il est, rien d’autre que le désert. Le pétrole a renversé cet état de fait. « Dans les années 1950, la péninsule arabique était un monde de pauvreté extrême et de tribalisme. Le pétrole a transformé l’ensemble du monde arabe. Souvent le wahhabisme est à peine mentionné dans cette histoire, mais cette transformation de l’islam s’est faite avec de grands alliés géo-politiques, les États-Unis et l’Europe. Dans ma jeunesse, seules les vieilles femmes étaient voilées, les femmes n’étaient pas voilées, l’islam n’était pas agissant dans la vie politique, énormément de livres de pensée critique sur l’islam étaient publiés sans déclencher de grandes controverses. Comment en est-on arrivé à un islam qui revendique une altérité exceptionnelle ? Cela par l’apparence physique, voile, barbe, vêtements, par les interdits alimentaires, par une religiosité extrême ? »

« Boumedienne disait « nous n’allons pas nourrir nos peuples avec des versets du Coran », rappelle encore Georges Corm. Qui souligne le caractère sectaire qu’a pris la religion, et estime que c’est une supercherie de la part des extrémistes de s’appeler salafistes – car le salafisme réel est un mouvement spirituel de retour aux sources qui a sa noblesse. La théorie de la souveraineté de Dieu mise en avant par certains intellectuels musulmans [dont je n’ai pas retenu les noms], ces discours, ce martyrologe des Frères Musulmans (alors qu’on fait silence absolu sur les très nombreux communistes qui furent également emprisonnés en Égypte), cette internationale de combattants islamistes, usurpant le terme de djihad, qui se déplacent sur tous les terrains de conflit… « tout ça vend », « notamment aux médias ».

« En 1969, a été créée l’Organisation de la Conférence Islamique, sans que personne n’y trouve rien à dire. Or dans l’ordre international, des États se regroupant selon une religion, cela n’existe pas. Pour ces extrémistes, la laïcité est le diable en personne. Un grand nombre d’ouvrages en arabe le proclament, un musulman laïque n’est plus un musulman. » Georges Corm mentionne que dans les années 50, le religieux n’était pas sur la scène politique et que Sadate l’a réinstallé dans les syndicats d’étudiants, lesquels bénéficiaient de bourses de la part de l’Union Soviétique. Certains auteurs occidentaux, ajoute-il, mettaient en avant le fait que l’islam portait des valeurs égalitaires qui pouvaient le rapprocher de façon inquiétante du communisme. À noter que les commentaires occidentaux anti-nassériens étaient remarquablement proches de tous les autres commentaires qui ont suivi sur les dirigeants arabes, tant le regard occidental est formaté, pris dans un invariant.

Georges Corm note aussi que partout dans le monde, jusqu’en Chine ou en Turquie, le patrimoine de la philosophie des Lumières, la modernité, ont été intégrés, selon différents modes. Mais qu’en ce qui concerne les sociétés arabes, tout un courant de pensée, notamment venu des États-Unis, a estimé qu’il fallait au contraire réislamiser les sociétés arabes. Des auteurs comme Bernard Lewis, John Esposito ou Gilles Keppel, attaquant tous les modèles modernes, ont cru qu’il fallait rendre les Arabes à l’islam pour qu’ils puissent ensuite venir au progrès. Cette théorie est aujourd’hui fort mise à mal.

Nous assistons, dit-il, à une « espèce de trotskysme islamique », une haine du nationalisme, un internationalisme qui semble penser qu’il faut aller « se battre partout pour aller libérer toutes les populations musulmanes du monde avant de libérer la Palestine ». Plusieurs ouvrages occidentaux prétendent que l’Arabie Saoudite est héritière d’un islam modéré. S’aveuglant sur la « transformation morphologique du monde arabe » par « la puissance de frappe des monarchies et de leurs pétrodollars ». Il est vrai, ajoute-t-il, qu’en Occident comme au Moyen Orient, l’argent que distribuent ces gens à certains intellectuels ou autres favorise leur « islamophilie », dépourvue de contextualisation historique. Depuis trop longtemps [depuis les ouvrages de deux penseurs arabes dont je n’ai pas compris le nom, et aussi ceux de Maxime Rodinson et de Jacques Berque], il n’y a plus de vraie pensée de l’islam.

Pourquoi les pétrodollars ont-ils eu tant d’influence ? Ils ont mis en application une optique néo-libérale qui a provoqué les printemps arabes, mais entrait dans la continuité de l’économie de rente traditionnelle. Les Arabes eurent un grand rôle sur la route de la soie et dans le commerce mondial. Plus tard l’empire ottoman pratiqua les prélèvements tributaires, qui laissaient les campagnes dans une grande pauvreté, tandis que l’artisanat et le commerce se développaient dans les villes. Plus tard encore les colonialismes anglais et français installent des monopoles, qui perpétuent l’économie de rente. Après les indépendances, les nationalisations font des services publics des vaches à lait. Des réformes agraires sont engagées, on veut libérer la condition paysanne et développer l’enseignement. Mais la pauvreté demeure, et c’est parmi les pauvres que par exemple les milices libanaises, chrétiennes ou musulmanes, recrutent.

À partir des années 70, les économies deviennent exsangues, elles ne fournissent pas un tiers des emplois nécessaires pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Avec le pétrole, des millions d’Arabes émigrent vers la péninsule arabique, beaucoup de fortunes se font, et l’argent aidant, on en vient à soutenir les régimes. On décrète que les femmes ne doivent pas travailler (j’ai encore entendu un Frère musulman le dire l’autre jour, dit G. Corm), cela règle le problème du chômage. On assiste à une double migration des cerveaux : vers l’Europe ou les États-Unis, et vers la péninsule arabique. Cinquante pour cent des étudiants arabes qui émigrent ne reviennent pas.

Ceux qui ont fait fortune font profession de religiosité. Des réseaux d’ONG quadrillent l’ensemble des économies arabes. Elles ont une grande influence sur les populations. Elles subviennent aux besoins, mais en échange les assistés sont invités à aller à la mosquée et à se conformer aux codes de l’islam. Dans les milieux totalement délaissés socialement, des prédicateurs totalement radicaux gagnent ainsi des gens qui n’ont aucune autre perspective. Par exemple au Liban des familles envoyaient leurs fils dans les milices afin qu’ils gagnent la vie de la famille.

« J’étais sûr, ajoute Georges Corm, de la victoire des Frères Musulmans et de celle d’Ennahda, car ils avaient à leur disposition tous les moyens médiatiques et financiers. La bataille engagée entre les mouvances islamistes et ceux qui ne partagent pas l’idéologie du wahhabisme, va être déterminante. Problème, l’alliance entre les puissances occidentales, l’OTAN, et les mouvements islamistes. Dans le monde seuls trois États sont à prétention religieuse : Israël, l’Arabie Saoudite et le Pakistan. Trois grands alliés des États-Unis. Un tel degré d’immixtion dans les affaires intérieures des pays… On essaie maintenant de clore avec les mouvements islamistes l’ouverture qui a eu lieu en 2011 d’un cycle de révolutions. »

Georges Corm note qu’il y a eu ailleurs aussi, en Espagne avec les Indignés, en Grèce, aux États-Unis… des mouvements révolutionnaires. Mais qu’on applique aux pays arabes une grille de lecture religieuse de ces mouvements, alors que les vrais enjeux sont économiques et politiques. « On devrait se demander : qu’est-ce que je peux faire pour amener la paix ? Au lieu de cela, on cause la mort d’un demi-million d’enfants, femmes et vieillards en Irak, on cultive l’idée primitive que tout ira bien quand on aura coupé la tête à Nasser, à Saddam Hussein, à Bachar el-Assad… La passion de dominer l’emporte, il y a très peu de rationalité dans la géopolitique. »

Dans la séquence d’échange avec le public qui a suivi, Georges Corm a encore mentionné que beaucoup se basent sur des versets du Coran pour compter établir la justice sociale. Mais l’idéologie néo-libérale qui sévit investit dans le foncier de luxe, les « génocides architecturaux », à Beyrouth comme à La Mecque ou à Médine. « La prise de pouvoir des gens du Golfe sur le monde arabo-ottoman est un tremblement de terre ». À côté des fortunes, la grande pauvreté, qui pousse à une religiosité de masse. Beaucoup dans la jeune génération ont abandonné les idéaux maoïstes pour se reporter sur les sectes islamistes. Dans l’imaginaire des classes les plus défavorisées, bénéficiaires des organisations caritatives, l’islam va faire la justice sociale. Cette croyance a entraîné la chute des Frères, qui ont échoué.

Les Arabes ne produisent que du pétrole et du gaz, et alors qu’ils ont beaucoup de ressources en agriculture, même dans ce domaine ils importent (sauf la Syrie). Georges Corm déplore le « débat débilitant théologico-politique », « islam modéré/ islam intégriste etc », alors que les problèmes sont ailleurs. En Europe aussi, où par exemple Radio Orient diffuse le vendredi les sermons donnés à La Mecque, ces idées trouvent leur terreau chez les défavorisés. En Turquie, si Erdogan a réussi, c’est parce que Atatürk avait fait avant lui du pays un État laïc. Maintenant il veut le réislamiser, mais il commence à avoir des problèmes. En vérité, l’ensemble du monde arabe reste très attaché à un islam tolérant. Des trois monothéismes, l’islam est la religion la plus libérale, « la plus plastique », qui s’adapte partout, ajoute G. Corm, lui-même chrétien maronite. Le Coran commande de ne pas toucher aux gens du Livre, sauf s’ils déclarent la guerre. Mais on instrumentalise la religion en créant partout, à coups de pétrodollars, des chaires de civilisation islamique. « Il y a aussi des BHL parmi les intellectuels arabes ».

« Pour beaucoup d’Arabes l’ennemi n’est plus Israël mais l’Iran, qui pourtant soutient la Palestine. C’est sidérant. » « À ceux qui croient au complot – notamment à la délirante théorie du lobby sioniste qui tient les États-Unis et le monde -, je dis : s’il y a un complot, c’est celui de la bêtise. Pour le reste, les diplomaties planifient des actions à l’extérieur, c’est leur travail, c’est tout. Je regrette seulement qu’on parle désormais d’hyper-puissances, plutôt que de dire impérialisme. »

L’ancien ministre libanais conclut en évoquant son pays, en réponse à une dernière question du public. « Heureusement qu’il est increvable ! Avec tout ce que nous subissons depuis que M. Chirac s’est intéressé à nous en 2004 avec la Résolution 1559 ! À l’époque j’ai écrit dans Le Monde que nous allions régresser, et c’est ce qui s’est passé. » L’alliance du général Aoun avec le Hezbollah a permis au Liban de ne pas éclater, estime-il, grâce à comportement souverainiste. Et il évoque « tous ces gens admirables qui font marcher le Liban malgré la mauvaise gestion et les vols de la classe politique », et notamment « l’hospitalité des Libanais les plus pauvres, qui accueillent un million de réfugiés syriens » – évitant ainsi les camps, viviers pour les mouvements extrémistes.

Enfin il explique encore que les opinions politiques dans les pays arabes ne sont pas nécessairement dictées par les origines communautaires des individus, contrairement à ce qu’on veut faire croire. Et il dénonce encore une fois le « story telling » artificiel des oppositions communautaires, la politisation scandaleuse des appartenances religieuses, qui remonte à l’époque coloniale. Mais tout ceci n’empêche qu’il y a « une formidable vie culturelle dans le monde arabe ».

*

Retrouvant dans ma bibliothèque une revue Esprit d’octobre 2006, j’y lis trois textes très intéressants d’Abdelwahab Meddeb. Trois « contre-prêches », issus d’un recueil éponyme paru au Seuil la même année. L’un sur L’épreuve des juifs, le deuxième sur L’Islam et la mer, le troisième sur L’imamat des femmes.

Dans le premier de ces brefs essais, Abdelwahab Meddeb commence par établir la distinction entre l’antijudaïsme musulman traditionnel et l’antisémitisme d’origine européenne, qui a essaimé aujourd’hui en terres d’islam. L’antijudaïsme islamique originel est fondé sur une opposition religieuse, qui « a abouti au massacre des juifs à Médine, sous la conduite même du Prophète ». Alors que le « délire » de « l’antisémitisme, lui, est fondé sur l’idée du complot fomenté par les juifs pour parvenir au commandement du monde. »

L’antijudaïsme traditionnel, rappelle Meddeb, « assimilait les juifs à ceux qui ont encouru la colère divine pour avoir désobéi à Dieu et pour avoir manipulé les Écritures qu’il avait révélées à leurs prophètes ». Meddeb convie « l’islam à épurer le contentieux traditionnel en reconnaissant sa dette biblique, (…) en admettant la légitimité théologique et historique du judaïsme ». Ajoutons que cette question demeure très sensible également quant au rapport de l’islam aux chrétiens, également accusés d’avoir falsifié les Écritures et d’avoir désobéi à Dieu. Cela en raison d’un contresens total sur la parole de Dieu révélée dans le Coran. Il faut comprendre et admettre que même le Prophète peut ne pas toujours saisir pleinement le sens de la parole qui lui est transmise. Ne pas l’admettre serait nier que cette parole ne vient pas de lui mais de Dieu, ne pas l’admettre serait réduire un texte sacré, destiné à déployer l’océan de sa signification dans le temps, à une harangue de tribun, lisible au premier degré et destinée à servir des intérêts politiques immédiats. Si Dieu dans le Coran fustige la désobéissance de certains juifs et de certains chrétiens (car à d’autres, il rend hommage) et les accuse d’avoir dénaturé sa parole, ce n’est pas pour stigmatiser les juifs ni les chrétiens, mais pour avertir du danger spirituel que courent ceux qui font mentir la parole de Dieu, quelle que soit leur religion. Quant à la manipulation ou à la falsification des Écritures, elle s’opère chaque fois que quelqu’un, qu’il soit juif, chrétien, musulman ou autre, les interprète et les vit en fonction de ses propres intérêts ou des intérêts de son clan. Il ne s’agit pas là de falsification à la lettre, d’un complot pour remplacer tel mot ou tel passage des Écritures par tel ou tel autres mot ou passage, mais de quelque chose de beaucoup plus répandu et beaucoup plus pernicieux, qui consiste, sans changer quoi que ce soit aux textes, à leur faire dire ce qui contrevient à la Conscience, à la Vérité, à l’exigence du respect d’autrui imposé par la loi de l’Amour, qui est celle du Tout-Miséricordieux.

Dans la suite de son essai, Meddeb rappelle de nombreux, beaux et riches exemples de relations apaisées et même fructueuses entre juifs et musulmans à travers l’histoire, dans les domaines théologiques, culturels et aussi sociaux, en des siècles où les juifs persécutés ou chassés d’Europe pouvaient trouver refuge en terres d’islam. « Aussi n’est-il pas futile de rappeler, plus près de nous, que – malgré sa faible autorité sous le régime du protectorat – le bey de la régence de Tunis comme le sultan du Maroc ont protégé leurs sujets juifs en refusant d’exaucer les demandes pressantes de Vichy en vue de leur déportation. » Il faut restaurer la mémoire de cette convivance judéo-arabe, dit Meddeb, pour « rappeler que l’hostilité entre les deux « communautés » n’est pas une fatalité », tout en reconnaissant que le statut de dhimmi n’est plus acceptable de nos jours.

Et Meddeb conclut ce contre-prêche en rappelant la « lancinance tragique » de « l’épreuve palestinienne ». « Il faut l’avouer : les relations entre Juifs et Arabes se sont gâtées au moment où le recouvrement de la souveraineté juive a été assimilé à la prise d’une terre arabe ». Mais « la reconnaissance des Juifs par l’arabité et par l’Islam doit s’exprimer en faveur de sujets souverains, et non de seconde zone. Les questions politiques et militaires soulevées par le retour à la souveraineté des Juifs et la fondation de l’État d’Israël doivent être traitées en tenant compte de cette reconnaissance préalable, qui exige la mobilisation des énergies au plan théologique, éthique, historique, politique, sans occulter la spoliation palestinienne que cette souveraineté a induite. »

Le contre-prêche suivant traite de la « phobie maritime de l’Islam », en s’appuyant sur des ouvrages de Carl Schmitt (Terre et mer) et de Xavier de Planhol (L’Islam et la Mer). « Tant que le domaine de la domination, écrit Meddeb, a été celui de la terre et des mers fermées (où il est possible de maîtriser le contrôle des côtes), l’Islam a été performant. Il a pu entretenir la tradition des grandes routes de communication et l’enrichir. » L’Islam maîtrise ce qui concerne la propriété et les frontières. Or, dit Meddeb, « ce qui distingue la mer, c’est que juridiquement elle n’appartient à personne, elle est libre d’accès. La conquête de la mer est celle d’un espace disponible. C’est à travers les étapes de cette conquête que se confirme la domination occidentale. »

Un constat qui n’est pas sans lien avec l’essai suivant, sur l’imamat des femmes, où Meddeb cherche un chemin d’ouverture à travers la tradition – très majoritairement hostile à ce que des femmes puissent diriger la prière, mais non unanime cependant sur cette question. Meddeb le démontre en s’appuyant sur la tradition prophétique et aussi sur les écrits d’Averroès et d’Ibn Arabî. Aux indispensables subtilités philosophiques et métaphysiques qu’il expose comme bases de discernement, nous pouvons ajouter ce constat qu’à la réserve islamique envers la mer et l’aventure que représente la mer, correspond sa réserve envers les femmes, dont il veut garder le chemin enveloppé, voilé. Là aussi sans doute pouvons-nous reconnaître un frein à la marche dans le temps des peuples de cette grande religion (comme il en est aussi pour d’autres grandes religions, même si le voilement de leurs femmes est moins visible). Là aussi sans doute nous pouvons nous sentir appelés à mobiliser notre intelligence et notre cœur pour trouver pourquoi nous piétinons ou reculons, et où Dieu nous appelle, et par où il nous invite à y aller.

*

image Alina Reyes (12 août 2012)

*

Je l’ai raconté dans Ma vie douce, il y a très longtemps je fis ce rêve où j’étais une bienheureuse baleine blanche. D’un bateau des chasseurs se mettaient à me lancer des harpons, en vue de m’attraper. Alors je plongeais très profondément, aux profondeurs où ils étaient loin de pouvoir accéder, et là, indemne, me disant qu’ils n’avaient rien pu attraper de plus, en me transperçant, que quelques frites de baleine, je riais, riais, riais, dans un sentiment de plénitude lumineuse, dont je sais maintenant qu’il correspond au mot hébreu amen, au mot arabe amin, que l’on prononce après la prière.

Dans la Voie, songes et paroles sont libérés du temps. Ce qui a été écrit ou rêvé dans le passé arrive aussi bien dans le présent et dans l’avenir. Joseph un jour rêva que le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant lui (Genèse 37, 9 et Coran 12, 4). Jaloux, ses frères le précipitèrent alors au fond d’un puits (Genèse 37, 24 et Coran 12, 15). Cependant, des années plus tard, son rêve prophétique allait se réaliser (Genèse 43, 28 et Coran 12, 100).

Le mot employé dans le Coran pour dire les profondeurs invisibles du puits est Ghayb, qui désigne le Monde Invisible. C’est de ce monde, celui du mystère, que Joseph reviendra avec la science de l’interprétation des songes. À la « génération mauvaise » qui lui réclame un signe, Jésus répond qu’il ne lui sera donné d’autre signe que celui de Jonas (Luc 11, 29), qui passa trois jours et trois nuits dans la baleine avant de réapparaître.

« Alors ils regarderont vers moi, celui qu’ils ont transpercé », dit le Seigneur (Zacharie, 12, 10). « En effet, tout cela est arrivé pour que s’accomplisse l’Écriture : Pas un de ses os ne sera brisé. Il y a aussi un autre passage de l’Écriture qui dit : Ils verront celui qu’ils ont transpercé », confirme l’Évangile de Jean (19, 36-37). Je suis la vivante baleine Écriture, matrice inviolable dans le Monde Invisible, dont le Vivant va revenir. « Voici, il vient au milieu des nuées, et tout œil le verra, et même ceux qui l’ont transpercé » (Apocalypse 1, 7).

*

tout à l’heure après la prière de l’Aid, photo Alina Reyes

*

Quand je suis arrivée, le peuple des croyants débordait largement dans la rue. J’ai contourné les rangs des hommes, j’ai sorti de mon sac mon foulard supplémentaire, je l’ai mis par terre – mais ma jeune voisine de prière s’est serrée pour me laisser une place sur son tapis. Tout le monde s’était fait beau, tout le monde était joyeux, le soleil matinal était radieux. Je suis revenue par un autre chemin, comme Dieu aime mieux, je me suis arrêtée dans une boulangerie, j’ai échangé quelques mots avec des musulmans bienheureux, dedans et dehors, j’ai donné quelque chose à un petit mendiant, je suis rentrée à la maison avec des croissants pour tout le monde.

*