*

J’ai été élevée sans religion, quoique baptisée bébé pour contenter mes grand-parents. Mes parents étaient farouchement athées et anticléricaux, ils nous avaient instruits sur les méfaits du clergé, qu’ils avaient connus pendant leur enfance. Mais ils étaient communistes et croyaient au progrès, à la nécessité de libérer les peuples opprimés. Ce n’était pas une religion mais cela y ressemblait, la lecture quotidienne de l’Huma et les réunions de cellule en formant la liturgie. Comme je m’intéressais à la politique mais critiquais le communisme, mon père m’emmena un jour à l’une de ces réunions afin que je puisse en parler avec les camarades. Toute gamine, j’exposai à ces messieurs mes vues, essayant de les convaincre qu’une anarchie régulée par la responsabilité personnelle et le sens de la communauté formerait un monde bien plus accompli que leur système. Ils m’écoutèrent poliment, par respect pour mon père sans doute, et nous en restâmes là.

En 6ème je commençai le latin, en 4ème le grec. Avec ces langues, je découvris la mythologie antique, qui constitua pour ainsi dire ma première religion, une religion à laquelle il n’y avait pas à croire. Cela me convenait tout à fait : un enchantement du monde, sans contraintes. Je me mis à explorer aussi la mythologie égyptienne, puis je m’intéressai à l’hindouïsme, au taoïsme, au bouddhisme. Je recopiais dans un cahier les éléments que je trouvais dans des livres, avec aussi des écritures en langues orientales, sans les connaître mais pour le bonheur des signes. Parallèlement j’explorai aussi l’esprit en lisant Freud et un peu Jung, et toujours beaucoup de littérature et de poésie, notamment française et russe, bien sûr imprégnées de christianisme.

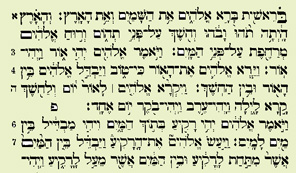

À dix-sept ans, lors de mon premier voyage, j’eus un contact inattendu, précis et extrêmement fort avec Dieu dans l’église-mosquée de Sainte-Sophie, à Istanbul. Je me cachai pour pleurer. Pendant très longtemps je demeurai comme je le disais « mystique mais athée ». C’est-à-dire, vivant dans l’expérience de Dieu, mais sans croire en Dieu, au sens où je voyais les gens croire en Dieu un peu comme au Père Noël. Je m’intéressai à l’art pariétal, visitant des grottes préhistoriques, allant voir des spécialistes, m’interrogeant sur le sens liturgique de ces œuvres. À la montagne, et notamment au cours de mes ermitages, mes expériences mystiques devinrent de plus en plus fortes et je finis par me tourner plus concrètement vers le christianisme, d’autant que la première ville en plaine était Lourdes. Je fis des retraites au carmel, où j’appris à prier selon le catholicisme. À Paris j’allai un peu au catéchisme, puis je retournai dans mes montagnes, munie d’une Bible en hébreu, d’un dictionnaire et d’une grammaire d’hébreu, et je me mis à apprendre, seule, suffisamment de cette langue pour traduire et commenter de longs passages de la Genèse et de l’Exode. Je me remis aussi au grec, et traduisis et commentai aussi de larges passages des Évangiles. Tout cela entra dans la composition de mon livre Voyage.

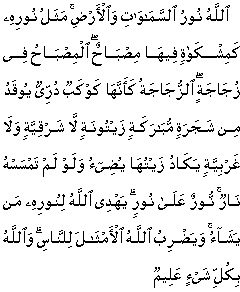

En retournant vivre à Paris, je passai régulièrement devant la Grande mosquée, tout près de chez moi. Je commençai à lire le Coran, un peu plus que je ne l’avais fait jusqu’à présent. Un jour, j’allai à la mosquée et demandai la permission d’y prier. On me demanda si je voulais me convertir. Je dis que je voulais seulement prier. C’était le milieu de la matinée, on me laissa aimablement entrer dans la salle de prière des femmes, en me disant que le Prophète avait dit qu’il était permis au musulman de prier partout. Je priai debout en silence pendant un peu plus d’une demi-heure, en compagnie des moineaux qui se faufilaient sous le toit. Quelques semaines plus tard, j’allai trouver un imam (du moins je suppose que c’en était un) dans un bureau de la mosquée, pour qu’il me fasse prononcer la shahâda.

Ainsi donc, des premières à la dernière religion, j’ai fait le parcours. Et je continue à marcher.

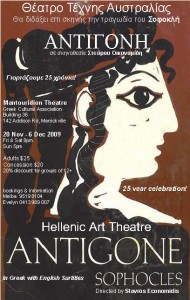

« Je suis née, non pour le partage de la haine, mais pour le partage de l’amour », déclare Antigone à Créon. Lequel lui répond : « Descends donc chez les morts, si tu es aimante, et aime-les. Moi vivant, une femme ne commandera pas. » (v. 523-525, ma traduction) « Je la tuerai », dit-il plus tard à son fils, fiancé d’Antigone (v.659), dans un discours où revient sans cesse l’obligation d’obéir à son père et l’obsession de la différence sexuelle, le rejet de la liberté de la femme. Et comme Hémon, son fils, essaie de le raisonner, de le détourner de sa pulsion meurtrière, de l’amener sur la voie de la sagesse en lui exposant que le peuple est du côté de cette femme qui malgré son interdit a rendu les hommages funéraires à son frère, Créon, tout en s’entêtant à se réclamer du pouvoir absolu du tyran, a cette réplique en forme d’aparté : « Il combat, semble-t-il, pour cette femme ». À laquelle Hémon répond : « Si tu es femme. Car je prends soin de toi. » (v 740-741)

« Je suis née, non pour le partage de la haine, mais pour le partage de l’amour », déclare Antigone à Créon. Lequel lui répond : « Descends donc chez les morts, si tu es aimante, et aime-les. Moi vivant, une femme ne commandera pas. » (v. 523-525, ma traduction) « Je la tuerai », dit-il plus tard à son fils, fiancé d’Antigone (v.659), dans un discours où revient sans cesse l’obligation d’obéir à son père et l’obsession de la différence sexuelle, le rejet de la liberté de la femme. Et comme Hémon, son fils, essaie de le raisonner, de le détourner de sa pulsion meurtrière, de l’amener sur la voie de la sagesse en lui exposant que le peuple est du côté de cette femme qui malgré son interdit a rendu les hommages funéraires à son frère, Créon, tout en s’entêtant à se réclamer du pouvoir absolu du tyran, a cette réplique en forme d’aparté : « Il combat, semble-t-il, pour cette femme ». À laquelle Hémon répond : « Si tu es femme. Car je prends soin de toi. » (v 740-741)